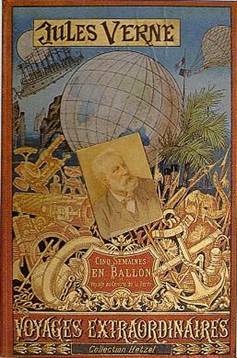

Jules Verne

CINQ SEMAINES EN BALLON

VOYAGE DE DÉCOUVERTES EN AFRIQUE PAR TROIS ANGLAIS

(1862)

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

À propos de cette édition électronique

I

La fin d’un discours très applaudi. – Présentation du docteur Samuel Fergusson. – « Excelsior. » – Portrait en pied du docteur. – Un fataliste convaincu. – Dîner au « Traveller’s club ». – Nombreux toasts de circonstance.

Il y avait une grande affluence d’auditeurs, le 14 janvier 1862, à la séance de la Société royale géographique de Londres, Waterloo place, 3. Le président, Sir Francis M…, faisait à ses honorables collègues une importante communication dans un discours fréquemment interrompu par les applaudissements.

Ce rare morceau d’éloquence se terminait enfin par quelques phrases ronflantes dans lesquelles le patriotisme se déversait à pleines périodes :

« L’Angleterre a toujours marché à la tête des nations (car, on l’a remarqué, les nations marchent universellement à la tête les unes des autres), par l’intrépidité de ses voyageurs dans la voie des découvertes géographiques. (Assentiments nombreux.) Le docteur Samuel Fergusson, l’un de ses glorieux enfants, ne faillira pas à son origine. (De toutes parts : Non ! non !) Cette tentative, si elle réussit (elle réussira !) reliera, en les complétant, les notions éparses de la cartologie africaine (véhémente approbation), et si elle échoue (jamais ! jamais !), elle restera du moins comme l’une des plus audacieuses conceptions du génie humain ! (Trépignements frénétiques.)

– Hourra ! hourra ! fit l’assemblée, électrisée par ces émouvantes paroles.

– Hourra pour l’intrépide Fergusson ! » s’écria l’un des membres les plus expansifs de l’auditoire.

Des cris enthousiastes retentirent. Le nom de Fergusson éclata dans toutes les bouches, et nous sommes fondés à croire qu’il gagna singulièrement à passer par des gosiers anglais. La salle des séances en fut ébranlée.

Ils étaient là pourtant, nombreux, vieillis, fatigués, ces intrépides voyageurs que leur tempérament mobile promena dans les cinq parties du monde ! Tous, plus ou moins, physiquement ou moralement, ils avaient échappé aux naufrages, aux incendies, aux tomahawks de l’Indien, aux casse-tête des sauvages, au poteau du supplice, aux estomacs de la Polynésie ! Mais rien ne put comprimer les battements de leurs cœurs pendant le discours de Sir Francis M…, et, de mémoire humaine, ce fut là certainement le plus beau succès oratoire de la Société royale géographique de Londres.

Mais, en Angleterre, l’enthousiasme ne s’en tient pas seulement aux paroles. Il bat monnaie plus rapidement encore que le balancier de « the Royal Mint[1]. » Une indemnité d’encouragement fut votée, séance tenante, en faveur du docteur Fergusson, et s’éleva au chiffre de deux mille cinq cents livres[2]. L’importance de la somme se proportionnait à l’importance de l’entreprise.

L’un des membres de la Société interpella le président sur la question de savoir si le docteur Fergusson ne serait pas officiellement présenté.

« Le docteur se tient à la disposition de l’assemblée, répondit Sir Francis M…

– Qu’il entre ! s’écria-t-on, qu’il entre ! Il est bon de voir par ses propres yeux un homme d’une audace aussi extraordinaire !

– Peut-être cette incroyable proposition, dit un vieux commodore apoplectique, n’a-t-elle eu d’autre but que de nous mystifier !

– Et si le docteur Fergusson n’existait pas ! cria une voix malicieuse.

– Il faudrait l’inventer, répondit un membre plaisant de cette grave Société.

– Faites entrer le docteur Fergusson », dit simplement Sir Francis M…

Et le docteur entra au milieu d’un tonnerre d’applaudissements, pas le moins du monde ému d’ailleurs.

C’était un homme d’une quarantaine d’années, de taille et de constitution ordinaires ; son tempérament sanguin se trahissait par une coloration foncée du visage ; il avait une figure froide, aux traits réguliers, avec un nez fort, le nez en proue de vaisseau de l’homme prédestiné aux découvertes ; ses yeux fort doux, plus intelligents que hardis, donnaient un grand charme à sa physionomie ; ses bras étaient longs, et ses pieds se posaient à terre avec l’aplomb du grand marcheur.

La gravité calme respirait dans toute la personne du docteur, et l’idée ne venait pas à l’esprit qu’il put être l’instrument de la plus innocente mystification.

Aussi, les hourras et les applaudissements ne cessèrent qu’au moment où le docteur Fergusson réclama le silence par un geste aimable. Il se dirigea vers le fauteuil préparé pour sa présentation ; puis, debout, fixe, le regard énergique, il leva vers le ciel l’index de la main droite, ouvrit la bouche et prononça ce seul mot :

« Excelsior ! »

Non ! jamais interpellation inattendue de MM. Bright et Cobden, jamais demande de fonds extraordinaires de lord Palmerston pour cuirasser les rochers de l’Angleterre, n’obtinrent un pareil succès. Le discours de Sir Francis M… était dépassé, et de haut. Le docteur se montrait à la fois sublime, grand, sobre et mesuré ; il avait dit le mot de la situation :

« Excelsior ! »

Le vieux commodore, complètement rallié à cet homme étrange, réclama l’insertion « intégrale » du discours Fergusson dans the Proceedings of the Royal Geographical Society of London[3].

Qu’était donc ce docteur, et à quelle entreprise allait-il se dévouer ?

Le père du jeune Fergusson, un brave capitaine de la marine anglaise, avait associé son fils, dès son plus jeune âge, aux dangers et aux aventures de sa profession. Ce digne enfant, qui paraît n’avoir jamais connu la crainte, annonça promptement un esprit vif, une intelligence de chercheur, une propension remarquable vers les travaux scientifiques ; il montrait, en outre, une adresse peu commune à se tirer d’affaire ; il ne fut jamais embarrassé de rien, pas même de se servir de sa première fourchette, à quoi les enfants réussissent si peu en général.

Bientôt son imagination s’enflamma à la lecture des entreprises hardies, des explorations maritimes ; il suivit avec passion les découvertes qui signalèrent la première partie du XIXe siècle ; il rêva la gloire des Mungo-Park, des Bruce, des Caillié, des Levaillant, et même un peu, je crois, celle de Selkirk, le Robinson Crusoé, qui ne lui paraissait pas inférieure. Que d’heures bien occupées il passa avec lui dans son île de Juan Fernandez ! Il approuva souvent les idées du matelot abandonné ; parfois il discuta ses plans et ses projets ; il eût fait autrement, mieux peut-être, tout aussi bien, à coup sûr ! Mais, chose certaine, il n’eût jamais fui cette bienheureuse île, où il était heureux comme un roi sans sujets… ; non, quand il se fût agi de devenir premier lord de l’amirauté !

Je vous laisse à penser si ces tendances se développèrent pendant sa jeunesse aventureuse jetée aux quatre coins du monde. Son père, en homme instruit, ne manquait pas d’ailleurs de consolider cette vive intelligence par des études sérieuses en hydrographie, en physique et en mécanique, avec une légère teinture de botanique, de médecine et d’astronomie.

À la mort du digne capitaine, Samuel Fergusson, âgé de vingt-deux ans, avait déjà fait son tour du monde ; il s’enrôla dans le corps des ingénieurs bengalais, et se distingua en plusieurs affaires ; mais cette existence de soldat ne lui convenait pas ; se souciant peu de commander, il n’aimait pas à obéir. Il donna sa démission, et, moitié chassant, moitié herborisant, il remonta vers le nord de la péninsule indienne et la traversa de Calcutta à Surate. Une simple promenade d’amateur.

De Surate, nous le voyons passer en Australie, et prendre part en 1845 à l’expédition du capitaine Sturt, chargé de découvrir cette mer Caspienne que l’on suppose exister au centre de la Nouvelle-Hollande.

Samuel Fergusson revint en Angleterre vers 1850, et, plus que jamais possédé du démon des découvertes, il accompagna jusqu’en 1853 le capitaine Mac Clure dans l’expédition qui contourna le continent américain du détroit de Behring au cap Farewel.

En dépit des fatigues de tous genres, et sous tous les climats, la constitution de Fergusson résistait merveilleusement ; il vivait à son aise au milieu des plus complètes privations ; c’était le type du parfait voyageur, dont l’estomac se resserre ou se dilate à volonté, dont les jambes s’allongent ou se raccourcissent suivant la couche improvisée, qui s’endort à toute heure du jour et se réveille à toute heure de la nuit.

Rien de moins étonnant, dès lors, que de retrouver notre infatigable voyageur visitant de 1855 à 1857 tout l’ouest du Tibet en compagnie des frères Schlagintweit, et rapportant de cette exploration de curieuses observations d’ethnographie.

Pendant ces divers voyages, Samuel Fergusson fut le correspondant le plus actif et le plus intéressant du Daily Telegraph, ce journal à un penny, dont le tirage monte jusqu’à cent quarante mille exemplaires par jour, et suffit à peine à plusieurs millions de lecteurs. Aussi le connaissait-on bien, ce docteur, quoiqu’il ne fût membre d’aucune institution savante, ni des Sociétés royales géographiques de Londres, de Paris, de Berlin, de Vienne ou de Saint-Pétersbourg, ni du Club des Voyageurs, ni même de Royal Polytechnic Institution, où trônait son ami le statisticien Kokburn.

Ce savant lui proposa même un jour de résoudre le problème suivant, dans le but de lui être agréable : Étant donné le nombre de milles parcourus par le docteur autour du monde, combien sa tête en a-t-elle fait de plus que ses pieds, par suite de la différence des rayons ? Ou bien, étant connu ce nombre de milles parcourus par les pieds et par la tête du docteur, calculer sa taille exacte à une ligne près ?

Mais Fergusson se tenait toujours éloigné des corps savants, étant de l’Église militante et non bavardante ; il trouvait le temps mieux employé à chercher qu’à discuter, à découvrir qu’à discourir.

On raconte qu’un Anglais vint un jour à Genève avec l’intention de visiter le lac ; on le fit monter dans l’une de ces vieilles voitures où l’on s’asseyait de côté comme dans les omnibus : or il advint que, par hasard, notre Anglais fut placé de manière à présenter le dos au lac ; la voiture accomplit paisiblement son voyage circulaire, sans qu’il songeât à se retourner une seule fois, et il revint à Londres, enchanté du lac de Genève.

Le docteur Fergusson s’était retourné, lui, et plus d’une fois pendant ses voyages, et si bien retourné qu’il avait beaucoup vu. En cela, d’ailleurs, il obéissait à sa nature, et nous avons de bonnes raisons de croire qu’il était un peu fataliste, mais d’un fatalisme très orthodoxe, comptant sur lui, et même sur la Providence ; il se disait poussé plutôt qu’attiré dans ses voyages, et parcourait le monde, semblable à une locomotive, qui ne se dirige pas, mais que la route dirige.

« Je ne poursuis pas mon chemin, disait-il souvent, c’est mon chemin qui me poursuit. »

On ne s’étonnera donc pas du sang-froid avec lequel il accueillit les applaudissements de la Société Royale ; il était au-dessus de ces misères, n’ayant pas d’orgueil et encore moins de vanité ; il trouvait toute simple la proposition qu’il avait adressée au président Sir Francis M… et ne s’aperçut même pas de l’effet immense qu’elle produisit.

Après la séance, le docteur fut conduit au Traveller’s club, dans Pall Mall ; un superbe festin s’y trouvait dressé à son intention ; la dimension des pièces servies fut en rapport avec l’importance du personnage, et l’esturgeon qui figura dans ce splendide repas n’avait pas trois pouces de moins en longueur que Samuel Fergusson lui-même.

Des toasts nombreux furent portés avec les vins de France aux célèbres voyageurs qui s’étaient illustrés sur la terre d’Afrique. On but à leur santé ou à leur mémoire, et par ordre alphabétique, ce qui est très anglais : à Abbadie, Adams, Adamson, Anderson, Arnaud, Baikie, Baldwin, Barth, Batouda, Beke, Beltrame, du Berba, Bimbachi, Bolognesi, Bolwik, Bolzoni, Bonnemain, Brisson, Browne, Bruce, Brun-Rollet, Burchell, Burckhardt, Burton, Caillaud, Caillié, Campbell, Chapman, Clapperton, Clot-Bey, Colomieu, Courval, Cumming, Cuny, Debono, Decken, Denham, Desavanchers, Dicksen, Dickson, Dochard, Duchaillu, Duncan, Durand, Duroulé, Duveyrier, Erhardt, d’Escayrac de Lauture, Ferret, Fresnel, Galinier, Galton, Geoffroy, Golberry, Hahn, Halm, Harnier, Hecquart, Heuglin, Hornemann, Houghton, Imbert, Kaufmann, Knoblecher, Krapf, Kummer, Lafargue, Laing, Lajaille, Lambert, Lamiral, Lamprière, John Lander, Richard Lander, Lefebvre, Lejean, Levaillant, Livingstone, Maccarthie, Maggiar, Maizan, Malzac, Moffat, Mollien, Monteiro, Morrisson, Mungo-Park, Neimans, Overwey, Panet, Partarrieau, Pascal, Pearse, Peddie, Peney, Petherick, Poncet, Prax, Raffenel, Rath, Rebmann, Richardson, Riley, Ritchie, Rochet d’Héricourt, Rongäwi, Roscher, Ruppel, Saugnier, Speke, Steidner, Thibaud, Thompson, Thornton, Toole, Tousny, Trotter, Tuckey, Tyrwitt, Vaudey, Veyssière, Vincent, Vinco, Vogel, Wahlberg, Warington, Washington, Werne, Wild, et enfin au docteur Samuel Fergusson qui, par son incroyable tentative, devait relier les travaux de ces voyageurs et compléter la série des découvertes africaines.

II

Un article du « Daily Telegraph ». – Guerre de journaux savants. – M. Petermann soutient son ami le docteur Fergusson. – Réponse du savant Koner. – Paris engagés. – Diverses propositions faites au docteur.

Le lendemain, dans son numéro du 15 janvier, le Daily Telegraph publiait un article ainsi conçu :

« L’Afrique va livrer enfin le secret de ses vastes solitudes ; un Oedipe moderne nous donnera le mot de cette énigme que les savants de soixante siècles n’ont pu déchiffrer. Autrefois, rechercher les sources du Nil, fontes Nili quaerere, était regardé comme une tentative insensée, une irréalisable chimère.

« Le docteur Barth, en suivant jusqu’au Soudan la route tracée par Denham et Clapperton ; le docteur Livingstone, en multipliant ses intrépides investigations depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu’au bassin du Zambezi ; les capitaines Burton et Speke, par la découverte des Grands Lacs intérieurs, ont ouvert trois chemins à la civilisation moderne ; leur point d’intersection, où nul voyageur n’a encore pu parvenir, est le cœur même de l’Afrique. C’est là que doivent tendre tous les efforts.

« Or, les travaux de ces hardis pionniers de la science vont être renoués par l’audacieuse tentative du docteur Samuel Fergusson, dont nos lecteurs ont souvent apprécié les belles explorations.

« Cet intrépide découvreur (discoverer) se propose de traverser en ballon toute l’Afrique de l’est à l’ouest. Si nous sommes bien informés, le point de départ de ce surprenant voyage serait l’île de Zanzibar, sur la côte orientale. Quant au point d’arrivée, à la Providence seule il est réservé de le connaître.

« La proposition de cette exploration scientifique a été faite hier officiellement à la Société Royale de Géographie ; une somme de deux mille cinq cents livres est votée pour subvenir aux frais de l’entreprise.

« Nous tiendrons nos lecteurs au courant de cette tentative, qui est sans précédent dans les fastes géographiques. »

Comme on le pense, cet article eut un énorme retentissement ; il souleva d’abord les tempêtes de l’incrédulité, le docteur Fergusson passa pour un être purement chimérique, de l’invention de M. Barnum, qui, après avoir travaillé aux États-Unis, s’apprêtait à « faire » les Îles Britanniques.

Une réponse plaisante parut à Genève dans le numéro de février des Bulletins de la Société Géographique ; elle raillait spirituellement la Société Royale de Londres, le Traveller’s club et l’esturgeon phénoménal.

Mais M. Petermann, dans ses Mittheilungen, publiés à Gotha, réduisit au silence le plus absolu le journal de Genève. M. Petermann connaissait personnellement le docteur Fergusson, et se rendait garant de l’intrépidité de son audacieux ami.

Bientôt d’ailleurs le doute ne fut plus possible ; les préparatifs du voyage se faisaient à Londres ; les fabriques de Lyon avaient reçu une commande importante de taffetas pour la construction de l’aérostat ; enfin le gouvernement britannique mettait à la disposition du docteur le transport le Resolute, capitaine Pennet.

Aussitôt mille encouragements se firent jour, mille félicitations éclatèrent. Les détails de l’entreprise parurent tout au long dans les Bulletins de la Société Géographique de Paris ; un article remarquable fut imprimé dans les Nouvelles Annales des voyages, de la géographie, de l’histoire et de l’archéologie de M. V.-A. Malte-Brun ; un travail minutieux publié dans Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde, par le docteur W. Koner, démontra victorieusement la possibilité du voyage, ses chances de succès, la nature des obstacles, les immenses avantages du mode de locomotion par la voie aérienne ; il blâma seulement le point de départ ; il indiquait plutôt Masuah, petit port de l’Abyssinie, d’où James Bruce, en 1768, s’était élancé à la recherche des sources du Nil. D’ailleurs il admirait sans réserve cet esprit énergique du docteur Fergusson, et ce cœur couvert d’un triple airain qui concevait et tentait un pareil voyage.

Le North American Review ne vit pas sans déplaisir une telle gloire réservée à l’Angleterre ; il tourna la proposition du docteur en plaisanterie, et l’engagea à pousser jusqu’en Amérique, pendant qu’il serait en si bon chemin.

Bref, sans compter les journaux du monde entier, il n’y eut pas de recueil scientifique, depuis le Journal des Missions évangéliques jusqu’à la Revue algérienne et coloniale, depuis les Annales de la propagation de la foi jusqu’au Church Missionnary Intelligencer, qui ne relatât le fait sous toutes ses formes.

Des paris considérables s’établirent à Londres et dans l’Angleterre : 1° sur l’existence réelle ou supposée du docteur Fergusson ; 2° sur le voyage lui-même, qui ne serait pas tenté suivant les uns, qui serait entrepris suivant les autres ; 3° sur la question de savoir s’il réussirait ou s’il ne réussirait pas ; 4° sur les probabilités ou les improbabilités du retour du docteur Fergusson. On engagea des sommes énormes au livre des paris, comme s’il se fût agi des courses d’Epsom.

Ainsi donc, croyants, incrédules, ignorants et savants, tous eurent les yeux fixés sur le docteur ; il devint le lion du jour sans se douter qu’il portât une crinière. Il donna volontiers des renseignements précis sur son expédition. Il fut aisément abordable et l’homme le plus naturel du monde. Plus d’un aventurier hardi se présenta, qui voulait partager la gloire et les dangers de sa tentative ; mais il refusa sans donner de raisons de son refus.

De nombreux inventeurs de mécanismes applicables à la direction des ballons vinrent lui proposer leur système. Il n’en voulut accepter aucun. À qui lui demanda s’il avait découvert quelque chose à cet égard, il refusa constamment de s’expliquer, et s’occupa plus activement que jamais des préparatifs de son voyage.

III

L’ami du docteur. – D’où datait leur amitié. – Dick Kennedy à Londres. – Proposition inattendue, mais point rassurante. – Proverbe peu consolant. – Quelques mots du martyrologue africain – Avantages d’un aérostat. – Le secret du docteur Fergusson.

Le docteur Fergusson avait un ami. Non pas un autre lui-même, un alter ego ; l’amitié ne saurait exister entre deux êtres parfaitement identiques.

Mais s’ils possédaient des qualités, des aptitudes, un tempérament distincts, Dick Kennedy et Samuel Fergusson vivaient d’un seul et même cœur, et cela ne les gênait pas trop. Au contraire.

Ce Dick Kennedy était un Écossais dans toute l’acception du mot, ouvert, résolu, entêté. Il habitait la petite ville de Leith, près d’Édimbourg, une véritable banlieue de la « Vieille Enfumée[4] ». C’était quelquefois un pêcheur, mais partout et toujours un chasseur déterminé ; rien de moins étonnant de la part d’un enfant de la Calédonie, quelque peu coureur des montagnes des Highlands. On le citait comme un merveilleux tireur à la carabine ; non seulement il tranchait des balles sur une lame de couteau, mais il les coupait en deux moitiés si égales, qu’en les pesant ensuite on ne pouvait y trouver de différence appréciable.

La physionomie de Kennedy rappelait beaucoup celle de Halbert Glendinning, telle que l’a peinte Walter Scott dans Le Monastère ; sa taille dépassait six pieds anglais[5] ; plein de grâce et d’aisance, il paraissait doué d’une force herculéenne ; une figure fortement hâlée par le soleil, des yeux vifs et noirs, une hardiesse naturelle très décidée, enfin quelque chose de bon et de solide dans toute sa personne prévenait en faveur de l’Écossais.

La connaissance des deux amis se fit dans l’Inde, à l’époque où tous deux appartenaient au même régiment ; pendant que Dick chassait au tigre et à l’éléphant, Samuel chassait à la plante et à l’insecte ; chacun pouvait se dire adroit dans sa partie, et plus d’une plante rare devint la proie du docteur, qui valut à conquérir autant qu’une paire de défenses en ivoire.

Ces deux jeunes gens n’eurent jamais l’occasion de se sauver la vie, ni de se rendre un service quelconque. De là une amitié inaltérable. La destinée les éloigna parfois, mais la sympathie les réunit toujours.

Depuis leur rentrée en Angleterre, ils furent souvent séparés par les lointaines expéditions du docteur ; mais, de retour, celui-ci ne manqua jamais d’aller, non pas demander, mais donner quelques semaines de lui-même à son ami l’Écossais.

Dick causait du passé, Samuel préparait l’avenir : l’un regardait en avant, l’autre en arrière. De là un esprit inquiet, celui de Fergusson, une placidité parfaite, celle de Kennedy.

Après son voyage au Tibet, le docteur resta près de deux ans sans parler d’explorations nouvelles ; Dick supposa que ses instincts de voyage, ses appétits d’aventures se calmaient. Il en fut ravi. Cela, pensait-il, devait finir mal un jour ou l’autre ; quelque habitude que l’on ait des hommes, on ne voyage pas impunément au milieu des anthropophages et des bêtes féroces ; Kennedy engageait donc Samuel à enrayer, ayant assez fait d’ailleurs pour la science, et trop pour la gratitude humaine.

À cela, le docteur se contentait de ne rien répondre ; il demeurait pensif, puis il se livrait à de secrets calculs, passant ses nuits dans des travaux de chiffres, expérimentant même des engins singuliers dont personne ne pouvait se rendre compte. On sentait qu’une grande pensée fermentait dans son cerveau.

« Qu’a-t-il pu ruminer ainsi ? » se demanda Kennedy, quand son ami l’eut quitté pour retourner à Londres, au mois de janvier.

Il l’apprit un matin par l’article du Daily Telegraph.

« Miséricorde ! s’écria-t-il. Le fou ! l’insensé ! traverser l’Afrique en ballon ! Il ne manquait plus que cela ! Voilà donc ce qu’il méditait depuis deux ans ! »

À la place de tous ces points d’exclamation, mettez des coups de poing solidement appliqués sur la tête, et vous aurez une idée de l’exercice auquel se livrait le brave Dick en parlant ainsi.

Lorsque sa femme de confiance, la vieille Elspeth, voulut insinuer que ce pourrait bien être une mystification :

« Allons donc ! répondit-il, est-ce que je ne reconnais pas mon homme ? Est-ce que ce n’est pas de lui ? Voyager à travers les airs ! Le voilà jaloux des aigles maintenant ! Non, certes, cela ne sera pas ! je saurai bien l’empêcher ! Eh ! si on le laissait faire, il partirait un beau jour pour la lune ! »

Le soir même, Kennedy, moitié inquiet, moitié exaspéré, prenait le chemin de fer à General Railway station, et le lendemain il arrivait à Londres.

Trois quarts d’heure après, un cab le déposait à la petite maison du docteur, Soho square, Greek street ; il en franchit le perron, et s’annonça en frappant à la porte cinq coups solidement appuyés.

Fergusson lui ouvrit en personne.

« Dick ? fit-il sans trop d’étonnement.

– Dick lui-même, riposta Kennedy.

– Comment, mon cher Dick, toi à Londres, pendant les chasses d’hiver ?

– Moi, à Londres.

– Et qu’y viens-tu faire ?

– Empêcher une folie sans nom !

– Une folie ? dit le docteur.

– Est-ce vrai ce que raconte ce journal, répondit Kennedy en tendant le numéro du Daily Telegraph.

– Ah ! c’est de cela que tu parles ! Ces journaux sont bien indiscrets ! Mais assois-toi donc, mon cher Dick.

– Je ne m’assoirai pas. Tu as parfaitement l’intention d’entreprendre ce voyage ?

– Parfaitement ; mes préparatifs vont bon train, et je…

– Où sont-ils, que je les mette en pièces, tes préparatifs ? Où sont-ils que j’en fasse des morceaux. »

Le digne Écossais se mettait très sérieusement en colère.

« Du calme, mon cher Dick, reprit le docteur. Je conçois ton irritation. Tu m’en veux de ce que je ne t’ai pas encore appris mes nouveaux projets.

– Il appelle cela de nouveaux projets !

– J’ai été fort occupé, reprit Samuel sans admettre l’interruption, j’ai eu fort à faire ! Mais sois tranquille, je ne serais pas parti sans t’écrire…

– Eh ! je me moque bien…

– Parce que j’ai l’intention de t’emmener avec moi. »

L’Écossais fit un bond qu’un chamois n’eût pas désavoué.

« Ah ça ! dit-il, tu veux donc qu’on nous renferme tous les deux à l’hôpital de Betlehem[6] !

– J’ai positivement compté sur toi, mon cher Dick, et je t’ai choisi à l’exclusion de bien d’autres. »

Kennedy demeurait en pleine stupéfaction.

« Quand tu m’auras écouté pendant dix minutes, répondit tranquillement le docteur, tu me remercieras.

– Tu parles sérieusement ?

– Très sérieusement.

– Et si je refuse de t’accompagner ?

– Tu ne refuseras pas.

– Mais enfin, si je refuse ?

– Je partirai seul.

– Asseyons-nous, dit le chasseur, et parlons sans passion. Du moment que tu ne plaisantes pas, cela vaut la peine que l’on discute.

– Discutons en déjeunant, si tu n’y vois pas d’obstacle, mon cher Dick. »

Les deux amis se placèrent l’un en face de l’autre devant une petite table, entre une pile de sandwichs et une théière énorme.

« Mon cher Samuel, dit le chasseur, ton projet est insensé ! il est impossible ! il ne ressemble à rien de sérieux ni de praticable !

– C’est ce que nous verrons bien après avoir essayé.

– Mais ce que précisément il ne faut pas faire, c’est d’essayer.

– Pourquoi cela, s’il te plaît ?

– Et les dangers, et les obstacles de toute nature !

– Les obstacles, répondit sérieusement Fergusson, sont inventés pour être vaincus ; quant aux dangers, qui peut se flatter de les fuir ? Tout est danger dans la vie ; il peut être très dangereux de s’asseoir devant sa table ou de mettre son chapeau sur sa tête ; il faut d’ailleurs considérer ce qui doit arriver comme arrivé déjà, et ne voir que le présent dans l’avenir, car l’avenir n’est qu’un présent un peu plus éloigné.

– Que cela ! fit Kennedy en levant les épaules. Tu es toujours fataliste !

– Toujours, mais dans le bon sens du mot. Ne nous préoccupons donc pas de ce que le sort nous réserve, et n’oublions jamais notre bon proverbe d’Angleterre : L’homme né pour être pendu ne sera jamais noyé ! »

Il n’y avait rien à répondre, ce qui n’empêcha pas Kennedy de reprendre une série d’arguments faciles à imaginer, mais trop longs à rapporter ici.

« Mais enfin, dit-il après une heure de discussion, si tu veux absolument traverser l’Afrique, si cela est nécessaire à ton bonheur, pourquoi ne pas prendre les routes ordinaires ?

– Pourquoi ? répondit le docteur en s’animant ; parce que jusqu’ici toutes les tentatives ont échoué ! Parce que depuis Mungo-Park assassiné sur le Niger jusqu’à Vogel disparu dans le Wadaï, depuis Oudney mort à Murmur, Clapperton mort à Sackatou, jusqu’au Français Maizan coupé en morceaux, depuis le major Laing tué par les Touaregs jusqu’à Roscher de Hambourg massacré au commencement de 1860, de nombreuses victimes ont été inscrites au martyrologue africain ! Parce que lutter contre les éléments, contre la faim, la soif, la fièvre, contre les animaux féroces et contre des peuplades plus féroces encore, est impossible ! Parce que ce qui ne peut être fait d’une façon doit être entrepris d’une autre ! Enfin parce que, là où l’on ne peut passer au milieu, il faut passer à côté ou passer dessus !

– S’il ne s’agissait que de passer dessus ! répliqua Kennedy ; mais passer par-dessus !

– Eh bien ! reprit le docteur avec le plus grand sang-froid du monde, qu’ai-je à redouter ! Tu admettras bien que j’ai pris mes précautions de manière à ne pas craindre une chute de mon ballon ; si donc il vient à me faire défaut, je me retrouverai sur terre dans les conditions normales des explorateurs ; mais mon ballon ne me manquera pas, il n’y faut pas compter.

– Il faut y compter, au contraire.

– Non pas, mon cher Dick. J’entends bien ne pas m’en séparer avant mon arrivée à la côte occidentale d’Afrique. Avec lui, tout est possible ; sans lui, je retombe dans les dangers et les obstacles naturels d’une pareille expédition ; avec lui, ni la chaleur, ni les torrents, ni les tempêtes, ni le simoun, ni les climats insalubres, ni les animaux sauvages, ni les hommes ne sont à craindre ! Si j’ai trop chaud, je monte, si j’ai froid, je descends ; une montagne, je la dépasse ; un précipice, je le franchis ; un fleuve, je le traverse ; un orage, je le domine ; un torrent, je le rase comme un oiseau ! Je marche sans fatigue, je m’arrête sans avoir besoin de repos ! Je plane sur les cités nouvelles ! Je vole avec la rapidité de l’ouragan, tantôt au plus haut des airs, tantôt à cent pieds du sol, et la carte africaine se déroule sous mes yeux dans le grand atlas du monde ! »

Le brave Kennedy commençait à se sentir ému, et cependant le spectacle évoqué devant ses yeux lui donnait le vertige. Il contemplait Samuel avec admiration, mais avec crainte aussi ; il se sentait déjà balancé dans l’espace.

« Voyons, fit-il, voyons un peu, mon cher Samuel, tu as donc trouvé le moyen de diriger les ballons ?

– Pas le moins du monde. C’est une utopie.

– Mais alors tu iras…

– Où voudra la Providence ; mais cependant de l’est à l’ouest.

– Pourquoi cela ?

– Parce que je compte me servir des vents alizés, dont la direction est constante.

– Oh ! vraiment ! fit Kennedy en réfléchissant : les vents alizés… certainement… on peut à la rigueur… il y a quelque chose…

– S’il y a quelque chose ! non, mon brave ami, il y a tout. Le gouvernement anglais a mis un transport à ma disposition ; il a été convenu également que trois ou quatre navires iraient croiser sur la côte occidentale vers l’époque présumée de mon arrivée. Dans trois mois au plus, je serai à Zanzibar, où j’opérerai le gonflement de mon ballon, et de là nous nous élancerons.

– Nous ! fit Dick.

– Aurais-tu encore l’apparence d’une objection à me faire ? Parle, ami Kennedy.

– Une objection ! j’en aurais mille ; mais, entre autres, dis-moi : si tu comptes voir le pays, si tu comptes monter et descendre à ta volonté, tu ne le pourras faire sans perdre ton gaz ; il n’y a pas eu jusqu’ici d’autres moyens de procéder, et c’est ce qui a toujours empêché les longues pérégrinations dans l’atmosphère.

– Mon cher Dick, je ne te dirai qu’une seule chose : je ne perdrai pas un atome de gaz, pas une molécule.

– Et tu descendras à volonté ?

– Je descendrai à volonté.

– Et comment feras-tu ?

– Ceci est mon secret, ami Dick. Aie confiance, et que ma devise soit la tienne : Excelsior !

– Va pour Excelsior ! » répondit le chasseur, qui ne savait pas un mot de latin.

Mais il était bien décidé à s’opposer, par tous les moyens possibles, au départ de son ami. Il fit donc mine d’être de son avis et se contenta d’observer. Quant à Samuel, il alla surveiller ses apprêts.

IV

Explorations africaines. – Barth, Richardson, Overweg, Werne, Brun-Rollet, Peney, Andrea Debono, Miani, Guillaume Lejean, Bruce, Krapf et Rebmann, Maizan, Roscher, Burton et Speke.

La ligne aérienne que le docteur Fergusson comptait suivre n’avait pas été choisie au hasard ; son point de départ fut sérieusement étudié, et ce ne fut pas sans raison qu’il résolut de s’élever de l’île de Zanzibar. Cette île, située près de la côte orientale d’Afrique, se trouve par 6° de latitude australe, c’est-à-dire à quatre cent trente milles géographiques au-dessous de l’équateur[7].

De cette île venait de partir la dernière expédition envoyée par les Grands Lacs à la découverte des sources du Nil.

Mais il est bon d’indiquer quelles explorations le docteur Fergusson espérait rattacher entre elles. Il y en a deux principales : celle du docteur Barth en 1849, celle des lieutenants Burton et Speke en 1858.

Le docteur Barth est un Hambourgeois qui obtint pour son compatriote Overweg et pour lui la permission de se joindre à l’expédition de l’Anglais Richardson ; celui-ci était chargé d’une mission dans le Soudan.

Ce vaste pays est situé entre 15° et 10° de latitude nord, c’est-à-dire que, pour y parvenir, il faut s’avancer de plus de quinze cent milles[8] dans l’intérieur de l’Afrique.

Jusque-là, cette contrée n’était connue que par le voyage de Denham, de Clapperton et d’Ouduey, de 1822 à 1824. Richardson, Barth et Overweg, jaloux de pousser plus loin leurs investigations, arrivent à Tunis et à Tripoli, comme leurs devanciers, et parviennent à Mourzouk, capitale du Fezzan.

Ils abandonnent alors la ligne perpendiculaire et font un crochet dans l’ouest vers Ghât, guidés, non sans difficultés, par les Touaregs. Après mille scènes de pillage, de vexations, d’attaques à main armée, leur caravane arrive en octobre dans le vaste oasis de l’Asben. Le docteur Barth se détache de ses compagnons, fait une excursion à la ville d’Aghadès, et rejoint l’expédition, qui se remet en marche le 12 décembre. Elle arrive dans la province du Damerghou ; là, les trois voyageurs se séparent, et Barth prend la route de Kano, où il parvient à force de patience et en payant des tributs considérables.

Malgré une fièvre intense, il quitte cette ville le 7 mars, suivi d’un seul domestique. Le principal but de son voyage est de reconnaître le lac Tchad, dont il est encore séparé par trois cent cinquante milles. Il s’avance donc vers l’est et atteint la ville de Zouricolo, dans le Bornou, qui est le noyau du grand empire central de l’Afrique. Là il apprend la mort de Richardson, tué par la fatigue et les privations. Il arrive à Kouka, capitale du Bornou, sur les bords du lac. Enfin, au bout de trois semaines, le 14 avril, douze mois et demi après avoir quitté Tripoli, il atteint la ville de Ngornou.

Nous le retrouvons partant le 29 mars 1851, avec Overweg, pour visiter le royaume d’Adamaoua, au sud du lac ; il parvient jusqu’à la ville d’Yola, un peu au-dessous du 9° degré de latitude nord. C’est la limite extrême atteinte au sud par ce hardi voyageur.

Il revient au mois d’août à Kouka, de là parcourt successivement le Mandara, le Barghimi, le Kanem, et atteint comme limite extrême dans l’est la ville de Masena, située par 17° 20’ de longitude ouest[9].

Le 25 novembre 1852, après la mort d’Overweg, son dernier compagnon, il s’enfonce dans l’ouest, visite Sockoto, traverse le Niger, et arrive enfin à Tembouctou, où il doit languir huit longs mois, au milieu des vexations du cheik, des mauvais traitements et de la misère. Mais la présence d’un chrétien dans la ville ne peut être plus longtemps tolérée ; les Foullannes menacent de l’assiéger. Le docteur la quitte donc le 17 mars 1854, se réfugie sur la frontière, où il demeure trente-trois jours dans le dénuement le plus complet, revient à Kano en novembre, rentre à Kouka, d’où il reprend la route de Denham, après quatre mois d’attente ; il revoit Tripoli vers la fin d’août 1855, et rentre à Londres le 6 septembre, seul de ses compagnons.

Voilà ce que fut ce hardi voyage de Barth.

Le docteur Fergusson nota soigneusement qu’il s’était arrêté à 4° de latitude nord et à 17° de longitude ouest.

Voyons maintenant ce que firent les lieutenants Burton et Speke dans l’Afrique orientale.

Les diverses expéditions qui remontèrent le Nil ne purent jamais parvenir aux sources mystérieuses de ce fleuve. D’après la relation du médecin allemand Ferdinand Werne, l’expédition tentée en 1840, sous les auspices de Mehemet-Ali, s’arrêta à Gondokoro, entre les 4° et 5° parallèles nord.

En 1855, Brun-Rollet, un Savoisien, nommé consul de Sardaigne dans le Soudan oriental, en remplacement de Vaudey, mort à la peine, partit de Karthoum, et sous le nom de marchand Yacoub, trafiquant de gomme et d’ivoire, il parvint à Belenia, au-delà du 4e degré, et retourna malade à Karthoum, où il mourut en 1857.

Ni le docteur Peney, chef du service médical égyptien, qui sur un petit steamer atteignit un degré au-dessous de Gondokoro, et revint mourir d’épuisement à Karthoum, – ni le Vénitien Miani, qui, contournant les cataractes situées au-dessous de Gondokoro, atteignit le 2e parallèle, – ni le négociant maltais Andrea Debono, qui poussa plus loin encore son excursion sur le Nil – ne purent franchir l’infranchissable limite.

En 1859, M. Guillaume Lejean, chargé d’une mission par le gouvernement français, se rendit à Karthoum par la mer Rouge, s’embarqua sur le Nil avec vingt et un hommes d’équipage et vingt soldats ; mais il ne put dépasser Gondokoro, et courut les plus grands dangers au milieu des nègres en pleine révolte. L’expédition dirigée par M. d’Escayrac de Lauture tenta également d’arriver aux fameuses sources.

Mais ce terme fatal arrêta toujours les voyageurs ; les envoyés de Néron avaient atteint autrefois le 9e degré de latitude ; on ne gagna donc en dix-huit siècles que 5 ou 6 degrés, soit de trois cents à trois cent soixante milles géographiques.

Plusieurs voyageurs tentèrent de parvenir aux sources du Nil, en prenant un point de départ sur la côte orientale de l’Afrique.

De 1768 à 1772, l’Écossais Bruce partit de Masuah, port de l’Abyssinie, parcourut le Tigre, visita les ruines d’Axum, vit les sources du Nil où elles n’étaient pas, et n’obtint aucun résultat sérieux.

En 1844, le docteur Krapf, missionnaire anglican, fondait un établissement à Monbaz sur la côte de Zanguebar, et découvrait, en compagnie du révérend Rebmann, deux montagnes à trois cents milles de la côte ; ce sont les monts Kilimandjaro et Kenya, que MM. de Heuglin et Thornton viennent de gravir en partie.

En 1845, le Français Maizan débarquait seul à Bagamayo, en face de Zanzibar, et parvenait à Deje-la-Mhora, où le chef le faisait périr dans de cruels supplices.

En 1859, au mois d’août, le jeune voyageur Roscher, de Hambourg parti avec une caravane de marchands arabes, atteignait le lac Nyassa, où il fut assassiné pendant son sommeil.

Enfin, en 1857, les lieutenants Burton et Speke, tous deux officiers à l’armée du Bengale, furent envoyés par la Société de Géographie de Londres pour explorer les Grands Lacs africains ; le 17 juin ils quittèrent Zanzibar et s’enfoncèrent directement dans l’ouest.

Après quatre mois de souffrances inouïes, leurs bagages pillés, leurs porteurs assommés, ils arrivèrent à Kazeh, centre de réunion des trafiquants et des caravanes ; ils étaient en pleine terre de la Lune ; là ils recueillirent des documents précieux sur les mœurs, le gouvernement, la religion, la faune et la flore du pays ; puis ils se dirigèrent vers le premier des Grands Lacs, le Tanganayika situé entre 3° et 8° de latitude australe ; ils y parvinrent le 14 février 1858, et visitèrent les diverses peuplades des rives, pour la plupart cannibales.

Ils repartirent le 26 mai, et rentrèrent à Kazeh le 20 juin. Là, Burton épuisé resta plusieurs mois malade ; pendant ce temps, Speke fit au nord une pointe de plus de trois cents milles, jusqu’au lac Oukéréoué, qu’il aperçut le 3 août ; mais il n’en put voir que l’ouverture par 2° 30’ de latitude.

Il était de retour à Kazeh le 25 août, et reprenait avec Burton le chemin de Zanzibar, qu’ils revirent au mois de mars de l’année suivante. Ces deux hardis explorateurs revinrent alors en Angleterre, et la Société de Géographie de Paris leur décerna son prix annuel.

Le docteur Fergusson remarqua avec soin qu’ils n’avaient franchi ni le 2e degré de latitude australe, ni le 29e degré de longitude est.

Il s’agissait donc de réunir les explorations de Burton et Speke à celles du docteur Barth ; c’était s’engager à franchir une étendue de pays de plus de douze degrés.

V

Rêves de Kennedy. – Articles et pronoms au pluriel. – Insinuations de Dick. – Promenade sur la carte d’Afrique – Ce qui reste entre les deux pointes du compas. – Expéditions actuelles. – Speke et Grant. – Krapf, de Decken, de Heuglin.

Le docteur Fergusson pressait activement les préparatifs de son départ ; il dirigeait lui-même la construction de son aérostat, suivant certaines modifications sur lesquelles il gardait un silence absolu.

Depuis longtemps déjà, il s’était appliqué à l’étude de la langue arabe et de divers idiomes mandingues ; grâce à ses dispositions de polyglotte, il fit de rapides progrès.

En attendant, son ami le chasseur ne le quittait pas d’une semelle ; il craignait sans doute que le docteur ne prît son vol sans rien dire ; il lui tenait encore à ce sujet les discours les plus persuasifs, qui ne persuadaient pas Samuel Fergusson, et s’échappait en supplications pathétiques, dont celui-ci se montrait peu touché. Dick le sentait glisser entre ses doigts.

Le pauvre Écossais était réellement à plaindre ; il ne considérait plus la voûte azurée sans de sombres terreurs ; il éprouvait, en dormant, des balancements vertigineux, et chaque nuit il se sentait choir d’incommensurables hauteurs.

Nous devons ajouter que, pendant ces terribles cauchemars, il tomba de son lit une fois ou deux. Son premier soin fut de montrer à Fergusson une forte contusion qu’il se fit à la tête.

« Et pourtant, ajouta-t-il avec bonhomie, trois pieds de hauteur ! pas plus ! et une bosse pareille ! Juge donc ! »

Cette insinuation, pleine de mélancolie, n’émût pas le docteur.

« Nous ne tomberons pas, fit-il.

– Mais enfin, si nous tombons ?

– Nous ne tomberons pas. »

Ce fut net, et Kennedy n’eut rien à répondre.

Ce qui exaspérait particulièrement Dick, c’est que le docteur semblait faire une abnégation parfaite de sa personnalité, à lui Kennedy ; il le considérait comme irrévocablement destiné à devenir son compagnon aérien. Cela n’était plus l’objet d’un doute Samuel faisait un intolérable abus du pronom pluriel de la première personne.

« Nous » avançons…, « nous » serons prêts le…, « nous » partirons le…

Et de l’adjectif possessif au singulier :

« Notre » ballon…, « notre » nacelle…, « notre » exploration…

Et du pluriel donc !

« Nos » préparatifs…, « nos » découvertes…, « nos » ascensions…

Dick en frissonnait, quoique décidé à ne point partir ; mais il ne voulait pas trop contrarier son ami. Avouons même que, sans s’en rendre bien compte, il avait fait venir tout doucement d’Édimbourg quelques vêtements assortis et ses meilleurs fusils de chasse.

Un jour, après avoir reconnu qu’avec un bonheur insolent, on pouvait avoir une chance sur mille de réussir, il feignit de se rendre aux désirs du docteur ; mais, pour reculer le voyage, il entama la série des échappatoires les plus variées. Il se rejeta sur l’utilité de l’expédition et sur son opportunité. Cette découverte des sources du Nil était-elle vraiment nécessaire ?… Aurait-on réellement travaillé pour le bonheur de l’humanité ?… Quand, au bout du compte, les peuplades de l’Afrique seraient civilisées, en seraient-elles plus heureuses ?… Était-on certain, d’ailleurs, que la civilisation ne fût pas plutôt là qu’en Europe – Peut-être. – Et d’abord ne pouvait-on attendre encore ?… La traversée de l’Afrique serait certainement faite un jour, et d’une façon moins hasardeuse… Dans un mois, dans dix mois, avant un an, quelque explorateur arriverait sans doute…

Ces insinuations produisaient un effet tout contraire à leur but, et le docteur frémissait d’impatience.

« Veux-tu donc, malheureux Dick, veux-tu donc, faux ami, que cette gloire profite à un autre ? Faut-il donc mentir à mon passé ? reculer devant des obstacles qui ne sont pas sérieux ? reconnaître par de lâches hésitations ce qu’ont fait pour moi, et le gouvernement anglais, et la Société Royale de Londres ?

– Mais…, reprit Kennedy, qui avait une grande habitude de cette conjonction.

– Mais, fit le docteur, ne sais-tu pas que mon voyage doit concourir au succès des entreprises actuelles ? Ignores-tu que de nouveaux explorateurs s’avancent vers le centre de l’Afrique ?

– Cependant…

– Écoute-moi bien, Dick, et jette les yeux sur cette carte. »

Dick les jeta avec résignation.

« Remonte le cours du Nil, dit Fergusson.

– Je le remonte, dit docilement l’Écossais.

– Arrive à Gondokoro.

– J’y suis. »

Et Kennedy songeait combien était facile un pareil voyage… sur la carte.

« Prends une des pointes de ce compas, reprit le docteur, et appuie-la sur cette ville que les plus hardis ont à peine dépassée.

– J’appuie.

– Et maintenant cherche sur la côte l’île de Zanzibar, par 6° de latitude sud.

– Je la tiens.

– Suis maintenant ce parallèle et arrive à Kazeh.

– C’est fait.

– Remonte par le 33° degré de longitude jusqu’à l’ouverture du lac Oukéréoué, à l’endroit où s’arrêta le lieutenant Speke.

– M’y voici ! Un peu plus, je tombais dans le lac.

– Eh bien ! sais-tu ce qu’on a le droit de supposer d’après les renseignements donnés par les peuplades riveraines ?

– Je ne m’en doute pas.

– C’est que ce lac, dont l’extrémité inférieure est par 2° 30’ de latitude, doit s’étendre également de deux degrés et demi au-dessus de l’équateur.

– Vraiment !

– Or, de cette extrémité septentrionale s’échappe un cours d’eau qui doit nécessairement rejoindre le Nil, si ce n’est le Nil lui-même.

– Voilà qui est curieux.

– Or, appuie la seconde pointe de ton compas sur cette extrémité du lac Oukéréoué.

– C’est fait, ami Fergusson.

– Combien comptes-tu de degrés entre les deux pointes ?

– À peine deux.

– Et sais-tu ce que cela fait, Dick ?

– Pas le moins du monde.

– Cela fait à peine cent vingt milles[10], c’est-à-dire rien.

– Presque rien, Samuel.

– Or, sais-tu ce qui se passe en ce moment ?

– Non, sur ma vie !

– Eh bien ! le voici. La Société de Géographie a regardé comme très importante l’exploration de ce lac entrevu par Speke. Sous ses auspices, le lieutenant, aujourd’hui capitaine Speke, s’est associé le capitaine Grant, de l’armée des Indes ; ils se sont mis à la tête d’une expédition nombreuse et largement subventionnée ; ils ont mission de remonter le lac et de revenir jusqu’à Gondokoro ; ils ont reçu un subside de plus de cinq mille livres, et le gouverneur du Cap a mis des soldats hottentots à leur disposition ; ils sont partis de Zanzibar à la fin d’octobre 1860. Pendant ce temps, l’Anglais John Petherick, consul de Sa Majesté à Karthoum, a reçu du Foreign-office sept cents livres environ ; il doit équiper un bateau à vapeur à Karthoum, le charger de provisions suffisantes, et se rendre à Gondokoro ; là il attendra la caravane du capitaine Speke et sera en mesure de la ravitailler.

– Bien imaginé, dit Kennedy.

– Tu vois bien que cela presse, si nous voulons participer à ces travaux d’exploration. Et ce n’est pas tout ; pendant que l’on marche d’un pas sûr à la découverte des sources du Nil, d’autres voyageurs vont hardiment au cœur de l’Afrique.

– À pied, fit Kennedy.

– À pied, répondit le docteur sans relever l’insinuation. Le docteur Krapf se propose de pousser dans l’ouest par le Djob, rivière située sous l’équateur. Le baron de Decken a quitté Monbaz, a reconnu les montagnes de Kenya et de Kilimandjaro, et s’enfonce vers le centre.

– À pied toujours ?

– Toujours à pied, ou à dos de mulet.

– C’est exactement la même chose pour moi, répliqua Kennedy.

– Enfin, reprit le docteur, M. de Heuglin, vice-consul d’Autriche à Karthoum, vient d’organiser une expédition très importante, dont le premier but est de rechercher le voyageur Vogel, qui, en 1853, fut envoyé dans le Soudan pour s’associer aux travaux du docteur Barth. En 1856, il quitta le Bornou, et résolut d’explorer ce pays inconnu qui s’étend entre le lac Tchad et le Darfour. Or, depuis ce temps, il n’a pas reparu. Des lettres arrivées en juin 1860 à Alexandrie rapportent qu’il fut assassiné par les ordres du roi du Wadaï ; mais d’autres lettres, adressées par le docteur Hartmann au père du voyageur, disent, d’après les récits d’un fellatah du Bornou, que Vogel serait seulement retenu prisonnier à Wara ; tout espoir n’est donc pas perdu. Un comité s’est formé sous la présidence du duc régent de Saxe-Cobourg-Gotha ; mon ami Petermann en est le secrétaire ; une souscription nationale a fait les frais de l’expédition, à laquelle se sont joints de nombreux savants ; M. de Heuglin est parti de Masuah dans le mois de juin, et en même temps qu’il recherche les traces de Vogel, il doit explorer tout le pays compris entre le Nil et le Tchad, c’est-à-dire relier les opérations du capitaine Speke à celles du docteur Barth. Et alors l’Afrique aura été traversée de l’est à l’ouest[11].

– Eh bien ! reprit l’Écossais, puisque tout cela s’emmanche si bien, qu’allons-nous faire là-bas ? »

Le docteur Fergusson ne répondit pas, et se contenta de hausser les épaules.

VI

Un domestique impossible. – Il aperçoit les satellites de Jupiter. – Dick et Joe aux prises. – Le doute et la croyance. – Le pesage. – Joe Wellington. – Il reçoit une demi-couronne.

Le docteur Fergusson avait un domestique ; il répondait avec empressement au nom de Joe ; une excellente nature ; ayant voué à son maître une confiance absolue et un dévouement sans bornes ; devançant même ses ordres, toujours interprétés d’une façon intelligente ; un Caleb pas grognon et d’une éternelle bonne humeur ; on l’eût fait exprès qu’on n’eût pas mieux réussi. Fergusson s’en rapportait entièrement à lui pour les détails de son existence, et il avait raison. Rare et honnête Joe ! un domestique qui commande votre dîner, et dont le goût est le vôtre, qui fait votre malle et n’oublie ni les bas ni les chemises, qui possède vos clefs et vos secrets, et n’en abuse pas !

Mais aussi quel homme était le docteur pour ce digne Joe ! avec quel respect et quelle confiance il accueillait ses décisions. Quand Fergusson avait parlé, fou qui eût voulu répondre. Tout ce qu’il pensait était juste ; tout ce qu’il disait, sensé ; tout ce qu’il commandait, faisable ; tout ce qu’il entreprenait, possible ; tout ce qu’il achevait, admirable. Vous auriez découpé Joe en morceaux, ce qui vous eût répugné sans doute, qu’il n’aurait pas changé d’avis à l’égard de son maître.

Aussi, quand le docteur conçut ce projet de traverser l’Afrique par les airs, ce fut pour Joe chose faite ; il n’existait plus d’obstacles ; dès l’instant que le docteur Fergusson avait résolu de partir, il était arrivé – avec son fidèle serviteur, car ce brave garçon, sans en avoir jamais parlé, savait bien qu’il serait du voyage.

Il devait d’ailleurs y rendre les plus grands services par son intelligence et sa merveilleuse agilité. S’il eut fallu nommer un professeur de gymnastique pour les singes du Zoological Garden, qui sont bien dégourdis cependant, Joe aurait certainement obtenu cette place. Sauter, grimper, voler, exécuter mille tours impossibles, il s’en faisait un jeu.

Si Fergusson était la tête et Kennedy le bras, Joe devait être la main. Il avait déjà accompagné son maître pendant plusieurs voyages, et possédait quelque teinture de science appropriée à sa façon ; mais il se distinguait surtout par une philosophie douce, un optimisme charmant ; il trouvait tout facile, logique, naturel, et par conséquent il ignorait le besoin de se plaindre ou de maugréer.

Entre autres qualités, il possédait une puissance et une étendue de vision étonnantes ; il partageait avec Moestlin, le professeur de Képler, la rare faculté de distinguer sans lunettes les satellites de Jupiter et de compter dans le groupe des Pléiades quatorze étoiles, dont les dernières sont de neuvième grandeur. Il ne s’en montrait pas plus fier pour cela ; au contraire : il vous saluait de très loin, et, à l’occasion, il savait joliment se servir de ses yeux.

Avec cette confiance que Joe témoignait au docteur, il ne faut donc pas s’étonner des incessantes discussions qui s’élevaient entre Kennedy et le digne serviteur, toute déférence gardée d’ailleurs.

L’un doutait, l’autre croyait ; l’un était la prudence clairvoyante, l’autre la confiance aveugle ; le docteur se trouvait entre le doute et la croyance ! je dois dire qu’il ne se préoccupait ni de l’une ni de l’autre.

« Eh bien ! monsieur Kennedy ? disait Joe.

– Eh bien ! mon garçon ?

– Voilà le moment qui approche. Il paraît que nous nous embarquons pour la lune.

– Tu veux dire la terre de la Lune, ce qui n’est pas tout à fait aussi loin ; mais sois tranquille, c’est aussi dangereux.

– Dangereux ! avec un homme comme le docteur Fergusson !

– Je ne voudrais pas t’enlever tes illusions, mon cher Joe ; mais ce qu’il entreprend là est tout bonnement le fait d’un insensé : il ne partira pas.

– Il ne partira pas ! Vous n’avez donc pas vu son ballon à l’atelier de MM. Mittchell, dans le Borough[12].

– Je me garderais bien de l’aller voir.

– Vous perdez là un beau spectacle, monsieur ! Quelle belle chose ! quelle jolie coupe ! quelle charmante nacelle ! Comme nous serons à notre aise là-dedans !

– Tu comptes donc sérieusement accompagner ton maître ?

– Moi, répliqua Joe avec conviction, mais je l’accompagnerai où il voudra ! Il ne manquerait plus que cela ! le laisser aller seul, quand nous avons couru le monde ensemble ! Et qui le soutiendrait donc quand il serait fatigué ? qui lui tendrait une main vigoureuse pour sauter un précipice ? qui le soignerait s’il tombait malade ? Non, monsieur Dick, Joe sera toujours à son poste auprès du docteur, que dis-je, autour du docteur Fergusson.

– Brave garçon !

– D’ailleurs, vous venez avec nous, reprit Joe.

– Sans doute ! fit Kennedy ; c’est-à-dire je vous accompagne pour empêcher jusqu’au dernier moment Samuel de commettre une pareille folie ! Je le suivrai même jusqu’à Zanzibar, afin que là encore la main d’un ami l’arrête dans son projet insensé.

– Vous n’arrêterez rien du tout, monsieur Kennedy, sauf votre respect. Mon maître n’est point un cerveau brûlé ; il médite longuement ce qu’il veut entreprendre, et quand sa résolution est prise, le diable serait bien qui l’en ferait démordre.

– C’est ce que nous verrons !

– Ne vous flattez pas de cet espoir. D’ailleurs, l’important est que vous veniez. Pour un chasseur comme vous, l’Afrique est un pays merveilleux. Ainsi, de toute façon, vous ne regretterez point votre voyage.

– Non, certes, je ne le regretterai pas, surtout si cet entêté se rend enfin à l’évidence.

– À propos, dit Joe, vous savez que c’est aujourd’hui le pesage.

– Comment, le pesage ?

– Sans doute, mon maître, vous et moi, nous allons tous trois nous peser.

– Comme des jockeys !

– Comme des jockeys. Seulement, rassurez-vous, on ne vous fera pas maigrir si vous êtes trop lourd. On vous prendra comme vous serez.

– Je ne me laisserai certainement pas peser, dit l’Écossais avec fermeté.

– Mais, monsieur, il paraît que c’est nécessaire pour sa machine.

– Eh bien ! sa machine s’en passera.

– Par exemple ! et si, faute de calculs exacts, nous n’allions pas pouvoir monter !

– Eh parbleu ! je ne demande que cela !

– Voyons, monsieur Kennedy, mon maître va venir à l’instant nous chercher.

– Je n’irai pas.

– Vous ne voudrez pas lui faire cette peine.

– Je la lui ferai.

– Bon ! fit Joe en riant, vous parlez ainsi parce qu’il n’est pas là ; mais quand il vous dira face à face : “Dick (sauf votre respect), Dick, j’ai besoin de connaître exactement ton poids”, vous irez, je vous en réponds.

– Je n’irai pas. »

En ce moment le docteur rentra dans son cabinet de travail où se tenait cette conversation ; il regarda Kennedy, qui ne se sentit pas trop à son aise.

« Dick, dit le docteur, viens avec Joe ; j’ai besoin de savoir ce que vous pesez tous les deux.

– Mais…

– Tu pourras garder ton chapeau sur ta tête. Viens. »

Et Kennedy y alla.

Ils se rendirent tous les trois à l’atelier de MM. Mittchell, où l’une de ces balances dites romaines avait été préparée. Il fallait effectivement que le docteur connût le poids de ses compagnons pour établir l’équilibre de son aérostat. Il fit donc monter Dick sur la plate-forme de la balance ; celui-ci, sans faire de résistance, disait à mi-voix :

« C’est bon ! c’est bon ! cela n’engage à rien.

– Cent cinquante-trois livres, dit le docteur, en inscrivant ce nombre sur son carnet.

– Suis-je trop lourd ?

– Mais non, monsieur Kennedy, répliqua Joe ; d’ailleurs, je suis léger, cela fera compensation. »

Et ce disant, Joe prit avec enthousiasme la place du chasseur ; il faillit même renverser la balance dans son emportement ; il se posa dans l’attitude du Wellington qui singe Achille à l’entrée d’Hyde-Park, et fut magnifique, même sans bouclier.

« Cent vingt livres, inscrivit le docteur…

– Eh ! eh ! » fit Joe avec un sourire de satisfaction. Pourquoi souriait-il ? Il n’eut jamais pu le dire.

« À mon tour, dit Fergusson, et il inscrivit cent trente-cinq livres pour son propre compte.

– À nous trois, dit-il, nous ne pesons pas plus de quatre cents livres.

– Mais, mon maître, reprit Joe, si cela était nécessaire pour votre expédition, je pourrais bien me faire maigrir d’une vingtaine de livres en ne mangeant pas.

– C’est inutile, mon garçon, répondit le docteur ; tu peux manger à ton aise, et voilà une demi-couronne pour te lester à ta fantaisie. »

VII

Détails géométriques. – Calcul de la capacité du ballon. – L’aérostat double. – L’enveloppe. – La nacelle. – L’appareil mystérieux. – Les vivres. – L’addition finale.

Le docteur Fergusson s’était préoccupé depuis longtemps des détails de son expédition. On comprend que le ballon, ce merveilleux véhicule destiné à le transporter par air, fût l’objet de sa constante sollicitude.

Tout d’abord, et pour ne pas donner de trop grandes dimensions à l’aérostat, il résolut de le gonfler avec du gaz hydrogène, qui est quatorze fois et demie plus léger que l’air. La production de ce gaz est facile, et c’est celui qui a donné les meilleurs résultats dans les expériences aérostatiques.

Le docteur, d’après des calculs très exacts, trouva que, pour les objets indispensables à son voyage et pour son appareil, il devait emporter un poids de quatre mille livres ; il fallut donc rechercher quelle serait la force ascensionnelle capable d’enlever ce poids, et, par conséquent, quelle en serait la capacité.

Un poids de quatre mille livres est représenté par un déplacement d’air de quarante-quatre mille huit cent quarante-sept pieds cubes[13], ce qui revient à dire que quarante-quatre mille huit cent quarante-sept pieds cubes d’air pèsent quatre mille livres environ.

En donnant au ballon cette capacité de quarante-quatre mille huit cent quarante-sept pieds cubes et en le remplissant, au lieu d’air, de gaz hydrogène, qui, quatorze fois et demie plus léger, ne pèse que deux cent soixante seize livres, il reste une rupture d’équilibre, soit une différence de trois mille sept cent vingt-quatre livres. C’est cette différence entre le poids du gaz contenu dans le ballon et le poids de l’air environnant qui constitue la force ascensionnelle de l’aérostat.

Toutefois, si l’on introduisait dans le ballon les quarante-quatre mille huit cent quarante pieds cubes de gaz dont nous parlons, il serait entièrement rempli ; or cela ne doit pas être, car à mesure que le ballon monte dans les couches moins denses de l’air, le gaz qu’il renferme tend à se dilater et ne tarderait pas à crever l’enveloppe. On ne remplit donc généralement les ballons qu’aux deux tiers.

Mais le docteur, par suite de certain projet connu de lui seul, résolut de ne remplir son aérostat qu’à moitié, et puisqu’il lui fallait emporter quarante-quatre mille huit cent quarante-sept pieds cubes d’hydrogène, de donner à son ballon une capacité à peu près double.

Il le disposa suivant cette forme allongée que l’on sait être préférable ; le diamètre horizontal fut de cinquante pieds et le diamètre vertical de soixante-quinze[14] ; il obtint ainsi un sphéroïde dont la capacité s’élevait en chiffres ronds à quatre-vingt-dix mille pieds cubes.

Si le docteur Fergusson avait pu employer deux ballons, ses chances de réussite se seraient accrues ; en effet, au cas où l’un vient à se rompre dans l’air, on peut en jetant du lest se soutenir au moyen de l’autre. Mais la manœuvre de deux aérostats devient fort difficile, lorsqu’il s’agit de leur conserver une force d’ascension égale.

Après avoir longuement réfléchi, Fergusson, par une disposition ingénieuse, réunit les avantages de deux ballons sans en avoir les inconvénients ; il en construisit deux d’inégale grandeur et les renferma l’un dans l’autre. Son ballon extérieur, auquel il conserva les dimensions que nous avons données plus haut, en contint un plus petit, de même forme, qui n’eût que quarante-cinq pieds de diamètre horizontal et soixante-huit pieds de diamètre vertical. La capacité de ce ballon intérieur n’était donc que de soixante-sept mille pieds cubes ; il devait nager dans le fluide qui l’entourait ; une soupape s’ouvrait d’un ballon à l’autre et permettait au besoin de les faire communiquer entre eux.

Cette disposition présentait cet avantage que, s’il fallait donner issue au gaz pour descendre, on laisserait échapper d’abord celui du grand ballon ; dût-on même le vider entièrement, le petit resterait intact ; on pouvait alors se débarrasser de l’enveloppe extérieure, comme d’un poids incommode, et le second aérostat, demeuré seul, n’offrait pas au vent la prise que donnent les ballons à demi dégonflés.

De plus, dans le cas d’un accident, d’une déchirure arrivée au ballon extérieur, l’autre avait l’avantage d’être préservé.

Les deux aérostats furent construits avec un taffetas croisé de Lyon enduit de gutta-percha. Cette substance gommo-résineuse jouit d’une imperméabilité absolue ; elle est entièrement inattaquable aux acides et aux gaz. Le taffetas fut juxtaposé en double au pôle supérieur du globe, où se fait presque tout l’effort.

Cette enveloppe pouvait retenir le fluide pendant un temps illimité. Elle pesait une demi-livre par neuf pieds carrés. Or, la surface du ballon extérieur étant d’environ onze mille six cents pieds carrés, son enveloppe pesa six cent cinquante livres. L’enveloppe du second ayant neuf mille deux cents pieds carrés de surface ne pesait que cinq cent dix livres : soit donc, en tout, onze cent soixante livres.

Le filet destiné à supporter la nacelle fut fait en corde de chanvre d’une très grande solidité ; les deux soupapes devinrent l’objet de soins minutieux, comme l’eut été le gouvernail d’un navire.

La nacelle, de forme circulaire et d’un diamètre de quinze pieds, était construite en osier, renforcée par une légère armure de fer, et revêtue à la partie inférieure de ressorts élastiques destinés à amortir les chocs. Son poids et celui du filet ne dépassaient pas deux cent quatre vingt livres.

Le docteur fit construire, en outre, quatre caisses de tôle de deux lignes d’épaisseur ; elles étaient réunies entre elles par des tuyaux munis de robinets ; il y joignit un serpentin de deux pouces de diamètre environ qui se terminait par deux branches droites d’inégale longueur, mais dont la plus grande mesurait vingt-cinq pieds de haut, et la plus courte quinze pieds seulement.

Les caisses de tôle s’emboîtaient dans la nacelle de façon à occuper le moins d’espace possible ; le serpentin, qui ne devait s’ajuster que plus tard, fut emballé séparément, ainsi qu’une très forte pile électrique de Bunsen. Cet appareil avait été si ingénieusement combiné qu’il ne pesait pas plus de sept cents livres, en y comprenant même vingt-cinq gallons d’eau contenus dans une caisse spéciale.

Les instruments destinés au voyage consistèrent en deux baromètres, deux thermomètres, deux boussoles, un sextant, deux chronomètres, un horizon artificiel et un altazimuth pour relever les objets lointains et inaccessibles. L’Observatoire de Greenwich s’était mis à la disposition du docteur. Celui-ci d’ailleurs ne se proposait pas de faire des expériences de physique ; il voulait seulement reconnaître sa direction, et déterminer la position des principales rivières, montagnes et villes.

Il se munit de trois ancres en fer bien éprouvées, ainsi que d’une échelle de soie légère et résistante, longue d’une cinquantaine de pieds.

Il calcula également le poids exact de ses vivres ; ils consistèrent en thé, en café, en biscuits, en viande salée et en pemmican, préparation qui, sous un mince volume, renferme beaucoup d’éléments nutritifs. Indépendamment d’une suffisante réserve d’eau-de-vie, il disposa deux caisses à eau qui contenaient chacune vingt-deux gallons[15].

La consommation de ces divers aliments devait peu à peu diminuer le poids enlevé par l’aérostat. Car il faut savoir que l’équilibre d’un ballon dans l’atmosphère est d’une extrême sensibilité. La perte d’un poids presque insignifiant suffit pour produire un déplacement très appréciable.

Le docteur n’oublia ni une tente qui devait recouvrir une partie de la nacelle, ni les couvertures qui composaient toute la literie de voyage, ni les fusils du chasseur, ni ses provisions de poudre et de balles.

Voici le résumé de ses différents calculs :

Fergusson… 135 livres.

Kennedy… 153 livres.

Joe… 120 livres.

Poids du premier ballon… 650 livres.

Poids du second ballon… 510 livres.

Nacelle et filet. 280 livres.

Ancres, instruments, fusils, couvertures, tente, ustensiles divers… 190 livres.

Viande, pemmican, biscuits, thé, café, eau-de-vie… 386 livres.

Eau… 400 livres.

Appareil… 700 livres.

Poids de l’hydrogène… 276 livres.

Lest… 200 livres.

Total… 4000 livres.

Tel était le décompte des quatre mille livres que le docteur Fergusson se proposait d’enlever ; il n’emportait que deux cents livres de lest, « pour les cas imprévus seulement », disait-il, car il comptait bien n’en pas user, grâce à son appareil.

VIII

Importance de Joe. – Le commandant du « Resolute ». – L’arsenal de Kennedy. – Aménagements. – Le dîner d’adieu. – Le départ du 21 février. – Séances scientifiques du docteur. – Duveyrier, Livingstone. – Détails du voyage aérien. – Kennedy réduit au silence.

Vers le 10 février, les préparatifs touchaient à leur fin, les aérostats renfermés l’un dans l’autre étaient entièrement terminés ; ils avaient subi une forte pression d’air refoulé dans leurs flancs ; cette épreuve donnait bonne opinion de leur solidité, et témoignait des soins apportés à leur construction.

Joe ne se sentait pas de joie ; il allait incessamment de Greek street aux ateliers de MM. Mittchell, toujours affairé, mais toujours épanoui, donnant volontiers des détails sur l’affaire aux gens qui ne lui en demandaient point, fier entre toutes choses d’accompagner son maître. Je crois même qu’à montrer l’aérostat, à développer les idées et les plans du docteur, à laisser apercevoir celui-ci par une fenêtre entrouverte, ou à son passage dans les rues, le digne garçon gagna quelques demi-couronnes ; il ne faut pas lui en vouloir ; il avait bien le droit de spéculer un peu sur l’admiration et la curiosité de ses contemporains.

Le 16 février, le Resolute vint jeter l’ancre devant Greenwich. C’était un navire à hélice du port de huit cents tonneaux, bon marcheur, et qui fut chargé de ravitailler la dernière expédition de Sir James Ross aux régions polaires. Le commandant Pennet passait pour un aimable homme, il s’intéressait particulièrement au voyage du docteur, qu’il appréciait de longue date. Ce Pennet faisait plutôt un savant qu’un soldat, cela n’empêchait pas son bâtiment de porter quatre caronades, qui n’avaient jamais fait de mal à personne, et servaient seulement à produire les bruits les plus pacifiques du monde.

La cale du Resolute fut aménagée de manière à loger l’aérostat ; il y fut transporté avec les plus grandes précautions dans la journée du 18 février ; on l’emmagasina au fond du navire, de manière à prévenir tout accident ; la nacelle et ses accessoires, les ancres, les cordes, les vivres, les caisses à eau que l’on devait remplir à l’arrivée, tout fut arrimé sous les yeux de Fergusson.

On embarqua dix tonneaux d’acide sulfurique et dix tonneaux de vieille ferraille pour la production du gaz hydrogène. Cette quantité était plus que suffisante, mais il fallait parer aux pertes possibles. L’appareil destiné à développer le gaz, et composé d’une trentaine de barils, fut mis à fond de cale.

Ces divers préparatifs se terminèrent le 18 février au soir. Deux cabines confortablement disposées attendaient le docteur Fergusson et son ami Kennedy. Ce dernier, tout en jurant qu’il ne partirait pas, se rendit à bord avec un véritable arsenal de chasse, deux excellents fusil à deux coups, se chargeant par la culasse, et une carabine à toute épreuve de la fabrique de Purdey Moore et Dickson d’Édimbourg ; avec une pareille arme le chasseur n’était pas embarrassé de loger à deux mille pas de distance une balle dans l’œil d’un chamois ; il y joignit deux revolvers Colt à six coups pour les besoins imprévus ; sa poudrière, son sac à cartouches, son plomb et ses balles, en quantité suffisante, ne dépassaient pas les limites de poids assignées par le docteur.

Les trois voyageurs s’installèrent à bord dans la journée du 19 février ; ils furent reçus avec une grande distinction par le capitaine et ses officiers, le docteur toujours assez froid, uniquement préoccupé de son expédition, Dick ému sans trop vouloir le paraître, Joe bondissant, éclatant en propos burlesques ; il devint promptement le loustic du poste des maîtres, où un cadre lui avait été réservé.

Le 20, un grand dîner d’adieu fut donné au docteur Fergusson et à Kennedy par la Société royale de Géographie. Le commandant Pennet et ses officiers assistaient à ce repas, qui fut très animé et très fourni en libations flatteuses ; les santés y furent portées en assez grand nombre pour assurer à tous les convives une existence de centenaires. Sir Francis M… présidait avec une émotion contenue, mais pleine de dignité.

À sa grande confusion, Dick Kennedy eut une large part dans les félicitations bachiques. Après avoir bu « à l’intrépide Fergusson, la gloire de l’Angleterre », on dut boire « au non moins courageux Kennedy, son audacieux compagnon ».

Dick rougit beaucoup, ce qui passa pour de la modestie : les applaudissements redoublèrent, Dick rougit encore davantage.

Un message de la reine arriva au dessert ; elle présentait ses compliments aux deux voyageurs et faisait des vœux pour la réussite de l’entreprise.

Ce qui nécessita de nouveau toasts « à Sa Très Gracieuse Majesté. »

À minuit, après des adieux émouvants et de chaleureuses poignées de mains, les convives se séparèrent.

Les embarcations du Resolute attendaient au pont de Westminster ; le commandant y prit place en compagnie de ses passagers et de ses officiers, et le courant rapide de la Tamise les porta vers Greenwich.

À une heure, chacun dormait à bord.

Le lendemain, 21 février, à trois heures du matin, les fourneaux ronflaient ; à cinq heures, on levait l’ancre, et sous l’impulsion de son hélice, le Resolute fila vers l’embouchure de la Tamise.

Nous n’avons pas besoin de dire que les conversations du bord roulèrent uniquement sur l’expédition du docteur Fergusson. À le voir comme à l’entendre, il inspirait une telle confiance que bientôt, sauf l’Écossais, personne ne mit en question le succès de son entreprise.

Pendant les longues heures inoccupées du voyage, le docteur faisait un véritable cours de géographie dans le carré des officiers. Ces jeunes gens se passionnaient pour les découvertes faites depuis quarante ans en Afrique ; il leur raconta les explorations de Barth, de Burton, de Speke, de Grant, il leur dépeignit cette mystérieuse contrée livrée de toutes part aux investigations de la science. Dans le nord, le jeune Duveyrier explorait le Sahara et ramenait à Paris les chefs Touareg. Sous l’inspiration du gouvernement français, deux expéditions se préparaient, qui, descendant du nord et venant à l’ouest, se croiseraient à Tembouctou. Au sud, l’infatigable Livingstone s’avançait toujours vers l’équateur, et depuis mars 1862, il remontait, en compagnie de Mackensie, la rivière Rovoonia. Le XIXe siècle ne se passerait certainement pas sans que l’Afrique n’eût révélé les secrets enfouis dans son sein depuis six mille ans.

L’intérêt des auditeurs de Fergusson fut excité surtout quand il leur fit connaître en détail les préparatifs de son voyage ; ils voulurent vérifier ses calculs ; ils discutèrent, et le docteur entra franchement dans la discussion.

En général, on s’étonnait de la quantité relativement restreinte de vivres qu’il emportait avec lui. Un jour, l’un des officiers interrogea le docteur à cet égard.

« Cela vous surprend, répondit Fergusson.

– Sans doute.

– Mais quelle durée supposez-vous donc qu’aura mon voyage ? Des mois entiers ? C’est une grande erreur ; s’il se prolongeait, nous serions perdus, nous n’arriverions pas. Sachez donc qu’il n’y a pas plus de trois mille cinq cents, mettez quatre mille milles[16] de Zanzibar à la côte du Sénégal. Or, à deux cent quarante milles[17] par douze heures, ce qui n’approche pas de la vitesse de nos chemins de fer, en voyageant jour et nuit, il suffirait de sept jours pour traverser l’Afrique.

– Mais alors vous ne pourriez rien voir, ni faire de relèvements géographiques, ni reconnaître le pays.

– Aussi, répondit le docteur, si je suis maître de mon ballon, si je monte ou descends à ma volonté, je m’arrêterai quand bon me semblera, surtout lorsque des courants trop violents menaceront de m’entraîner.

– Et vous en rencontrerez, dit le commandant Pennet ; il y a des ouragans qui font plus de deux cent quatre milles à l’heure.

– Vous le voyez, répliqua le docteur, avec une telle rapidité, on traverserait l’Afrique en douze heures ; on se lèverait à Zanzibar pour aller se coucher à Saint-Louis.

– Mais, reprit un officier, est-ce qu’un ballon pourrait être entraîné par une vitesse pareille ?

– Cela s’est vu, répondit Fergusson.

– Et le ballon a résisté ?

– Parfaitement. C’était à l’époque du couronnement de Napoléon en 1804. L’aéronaute Garnerin lança de Paris, à onze heures du soir, un ballon qui portait l’inscription suivante tracée en lettres d’or : “Paris, 25 frimaire an XIII, couronnement de l’empereur Napoléon par S. S. Pie VII.” Le lendemain matin, à cinq heures, les habitants de Rome voyaient le même ballon planer au-dessus du Vatican, parcourir la campagne romaine, et aller s’abattre dans le lac de Bracciano. Ainsi, messieurs, un ballon peut résister à de pareilles vitesses.

– Un ballon, oui ; mais un homme, se hasarda à dire Kennedy.

– Mais un homme aussi ! Car un ballon est toujours immobile par rapport à l’air qui l’environne ; ce n’est pas lui qui marche, c’est la masse de l’air elle-même ; aussi, allumez une bougie dans votre nacelle, et la flamme ne vacillera pas. Un aéronaute montant le ballon de Garnerin n’aurait aucunement souffert de cette vitesse. D’ailleurs, je ne tiens pas à expérimenter une semblable rapidité, et si je puis m’accrocher pendant la nuit à quelque arbre ou quelque accident de terrain, je ne m’en ferai pas faute. Nous emportons d’ailleurs pour deux mois de vivres, et rien n’empêchera notre adroit chasseur de nous fournir du gibier en abondance quand nous prendrons terre.

– Ah ! monsieur Kennedy ! vous allez faire là des coups de maître, dit un jeune midshipman en regardant l’Écossais avec des yeux d’envie.

– Sans compter, reprit un autre, que votre plaisir sera doublé d’une grande gloire.

– Messieurs, répondit le chasseur, je suis fort sensible à vos compliments… mais il ne m’appartient pas de les recevoir…

– Hein ! fit-on de tous côtés vous ne partirez pas ?

– Je ne partirai pas.

– Vous n’accompagnerez pas le docteur Fergusson ?

– Non seulement je ne l’accompagnerai pas, mais je ne suis ici que pour l’arrêter au dernier moment. »

Tous les regards se dirigèrent vers le docteur.

« Ne l’écoutez pas, répondit-il avec son air calme. C’est une chose qu’il ne faut pas discuter avec lui ; au fond il sait parfaitement qu’il partira.

– Par saint Patrick ! s’écria Kennedy, j’atteste…

– N’atteste rien, ami Dick ; tu es jaugé, tu es pesé, toi, ta poudre, tes fusils et tes balles ; ainsi n’en parlons plus. »

Et de fait, depuis ce jour jusqu’à l’arrivée à Zanzibar, Dick n’ouvrit plus la bouche ; il ne parla pas plus de cela que d’autre chose. Il se tut.

IX

On double le cap. – Le gaillard d’avant – Cours de cosmographie par le professeur Joe. – De la direction des ballons. – De la recherche des courants atmosphériques. – Eυρηχα.

Le Resolute filait rapidement vers le cap de Bonne-Espérance ; le temps se maintenait au beau, quoique la mer devint plus forte.

Le 30 mars, vingt-sept jours après le départ de Londres, la montagne de la Table se profila sur l’horizon ; la ville du Cap, située au pied d’un amphithéâtre de collines, apparut au bout des lunettes marines, et bientôt le Resolute jeta l’ancre dans le port. Mais le commandant n’y relâchait que pour prendre du charbon ; ce fut l’affaire d’un jour ; le lendemain, le navire donnait dans le sud pour doubler la pointe méridionale de l’Afrique et entrer dans le canal de Mozambique.

Joe n’en était pas à son premier voyage sur mer ; il n’avait pas tardé à se trouver chez lui à bord. Chacun l’aimait pour sa franchise et sa bonne humeur. Une grande part de la célébrité de son maître rejaillissait sur lui. On l’écoutait comme un oracle, et il ne se trompait pas plus qu’un autre.

Or, tandis que le docteur poursuivait le cours de ses descriptions dans le carré des officiers, Joe trônait sur le gaillard d’avant, et faisait de l’histoire à sa manière, procédé suivi d’ailleurs par les plus grands historiens de tous les temps.