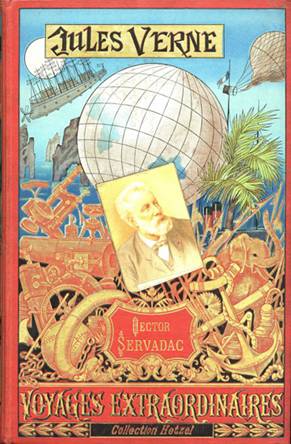

Jules Verne

HECTOR SERVADAC

Voyages et aventures

à travers le monde solaire

(1877)

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » - http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

Le comte : « Voici ma carte. » – Le capitaine : « Voici la mienne. »

Qui permet au lecteur de multiplier à l’infini les points d’exclamation et d’interrogation !

Dans lequel Ben-Zouf croit devoir se plaindre de la négligence du gouverneur général à son égard

Où il est question de Vénus et de Mercure, qui menacent de devenir des planètes d’achoppement

Dans lequel le capitaine Servadac pose une série de demandes qui restent sans réponses

Où le capitaine Servadac retrouve, épargné par la catastrophe, un îlot qui n’est qu’une tombe

Dans lequel, après avoir agi en marin, le lieutenant Procope s’en remet à la volonté de Dieu

Dans lequel on discute pour arriver à découvrir une vérité dont on s’approche peut-être

Dans lequel on verra le capitaine Servadac tenir dans sa main tout ce qui reste d’un vaste continent

Qui pourrait sans inconvénient être très justement intitulé : du même aux mêmes

Qui tend à prouver qu’en regardant bien, on finit toujours par apercevoir un feu à l’horizon

Où l’on verra quelle charmante surprise la nature fait, un beau soir, aux habitants de Gallia

Qui se termine par une petite expérience assez curieuse de physique amusante

Qui traite d’un événement de haute importance, lequel met en émoi toute la colonie Gallienne

Dans lequel on présente sans cérémonie le trente-sixième habitant du sphéroïde gallien

Dont le dernier mot apprend au lecteur ce que, sans doute, il avait déjà deviné

Quelques variations sur le vieux thème si connu des comètes du monde solaire et autres

Dans lequel l’élève Servadac est assez malmené par le professeur Palmyrin Rosette

Dans lequel on verra que Palmyrin Rosette est fondé à trouver insuffisant le matériel de la colonie

Dans lequel il sera uniquement question de Jupiter, surnommé le grand troubleur de comètes

Dans lequel il sera nettement établi qu’il vaut mieux trafiquer sur la terre que sur Gallia

Dans lequel le monde savant de Gallia se lance, en idée, au milieu des infinis de l’espace

Comment on célébra le 1er janvier sur Gallia, et de quelle façon se termina ce jour de fête

Dans lequel le capitaine Servadac et ses compagnons font la seule chose qu’il y eut à faire

Dans lequel le capitaine Servadac et Ben-Zouf partent et reviennent comme ils étaient partis

Dans lequel on chiffre, minute par minute, les sensations et impressions des passagers de la nacelle

Qui, contrairement à toutes les règles du roman, ne se termine pas par le mariage du héros

Note des éditeurs[1]

M. Jules Verne, en commençant la série des Voyages extraordinaires, a eu pour but de faire connaître à ses lecteurs, sous la forme du roman, les diverses parties du monde. L’Afrique dans Cinq Semaines en ballon et les Aventures de trois Russes et de trois Anglais, l’Asie centrale dans Michel Strogoff, l’Amérique du Sud et l’Australie dans Les Enfants du capitaine Grant, les régions arctiques dans Le capitaine Hatteras, l’Amérique septentrionale dans Le Pays des fourrures, les différents océans du globe dans Vingt mille lieues sous les mers, le nouveau et l’ancien monde dans Le Tour du monde en 80 jours, etc., enfin un coin du ciel dans Le Voyage à la lune (sic) et Autour de la lune, telles sont les portions de l’univers qu’il a jusqu’ici fait parcourir aux lecteurs, à la suite de ses héros imaginaires.

D’autre part, dans L’île mystérieuse, Le Chancellor, Le Docteur Ox, le Voyage au centre de la terre, la Ville flottante, M. J. Verne a mis en scène différents faits de la science moderne.

Aujourd’hui, dans Hector Servadac, M. J. Verne continue cette série par un voyage à travers le monde solaire. Il dépasse de beaucoup cette fois l’orbite lunaire, et transporte ses lecteurs à travers les trajectoires des principales planètes jusqu’au-delà de l’orbite de Jupiter. C’est donc là un roman « cosmographique ». L’extrême fantaisie s’y allie à la science sans l’altérer. C’est l’histoire d’une hypothèse et des conséquences qu’elle aurait si elle pouvait, par impossible, se réaliser. Ce roman complétera la série des voyages dans l’univers céleste publiés, comme la plupart des œuvres de M. Verne, dans le Magasin d’éducation ; il y a obtenu un succès considérable, et partout, dès les premiers chapitres publiés, les traducteurs autorisés par nous se sont mis à l’œuvre.

Les Indes Noires, qui viennent de paraître, ont pour but de nous initier aux mystérieux travaux des houillères. Et un autre roman, en préparation, Un Héros de quinze ans, est destiné à nous conduire dans les parties les plus curieuses et les plus nouvellement explorées du globe terrestre.

Il nous sera permis de dire ici que dans notre longue carrière d’éditeur nous n’avons jamais rencontré un succès plus universel que celui de l’œuvre générale de M. Jules Verne. Il est lu, il est populaire, son nom et son œuvre sont célèbres dans tous les pays, comme ils le sont en France, et partout son succès est le même, partout les lecteurs de tout âge lui font le même accueil.

L’œuvre complète de Jules Verne est traduite et se publie simultanément en Russie, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, au Brésil, en Suède, en Hollande, en Portugal, en Grèce, en Croatie, en Bohême, au Canada. Quelques-uns de ses livres ont été traduits même en Perse.

Aucun écrivain jusqu’à ce jour n’a porté plus loin le nom français et ne l’a fait accepter et aimer dans un plus grand nombre de pays et dans des langues plus différentes.

PREMIÈRE PARTIE

Chapitre I

Le comte : « Voici ma carte. » – Le capitaine : « Voici la mienne. »

« Non, capitaine, il ne me convient pas de vous céder la place !

– Je le regrette, monsieur le comte, mais vos prétentions ne modifieront pas les miennes !

– Vraiment ?

– Vraiment.

– Je vous ferai cependant remarquer que je suis, incontestablement, le premier en date !

– Et moi, je répondrai que, en pareille matière, l’ancienneté ne peut créer aucun droit.

– Je saurai bien vous forcer à me céder la place, capitaine.

– Je ne le crois pas, monsieur le comte.

– J’imagine qu’un coup d’épée…

– Pas plus qu’un coup de pistolet…

– Voici ma carte !

– Voici la mienne ! »

Après ces paroles, qui partirent comme des ripostes d’escrime, deux cartes furent échangées entre les deux adversaires.

L’une portait :

HECTOR SERVADAC,

Capitaine d’état-major.

Mostaganem.

L’autre :

COMTE WASSILI TIMASCHEFF,

À bord de la goélette Dobryna.

Au moment de se séparer :

« Où mes témoins rencontreront-ils les vôtres ? demanda le comte Timascheff.

– Aujourd’hui, à deux heures, si vous le voulez bien, répondit Hector Servadac, à l’État-Major.

– À Mostaganem ?

– À Mostaganem. »

Cela dit, le capitaine Servadac et le comte Timascheff se saluèrent courtoisement. Mais, au moment où ils allaient se quitter, une dernière observation fut faite par le comte Timascheff.

« Capitaine, dit-il, je pense qu’il convient de tenir secrète la véritable cause de notre rencontre ?

– Je le pense aussi, répondit Servadac.

– Aucun nom ne sera prononcé !

– Aucun.

– Et alors le prétexte ?

– Le prétexte ? – Une discussion musicale, si vous le voulez bien, monsieur le comte.

– Parfaitement, répondit le comte Timascheff. J’aurai tenu pour Wagner, – ce qui est dans mes idées !

– Et moi, pour Rossini, – ce qui est dans les miennes », répliqua en souriant le capitaine Servadac. Puis, le comte Timascheff et l’officier d’état-major, s’étant salués une dernière fois, se séparèrent définitivement.

Cette scène de provocation venait de se passer, vers midi, à l’extrémité d’un petit cap de cette partie de la côte algérienne comprise entre Tenez et Mostaganem, et à trois kilomètres environ de l’embouchure du Chéliff. Ce cap dominait la mer d’une vingtaine de mètres, et les eaux bleues de la Méditerranée venaient mourir à ses pieds, en léchant les roches de la grève, rougies par l’oxyde de fer. On était au 31 décembre. Le soleil, dont les obliques rayons semaient ordinairement de paillettes éblouissantes toutes les saillies du littoral, était alors voilé par un opaque rideau de nuages. De plus, d’épaisses brumes couvraient la mer et le continent. Ces brouillards, qui, par une circonstance inexplicable, enveloppaient le globe terrestre depuis plus de deux mois, ne laissaient pas de gêner les communications entre les divers continents. Mais à cela, il n’y avait rien à faire.

Le comte Wassili Timascheff, en quittant l’officier d’état-major, se dirigea vers un canot, armé de quatre avirons, qui l’attendait dans une des petites criques de la côte. Dès qu’il y eut pris place, la légère embarcation déborda, afin de rallier une goélette de plaisance qui, sa brigantine bordée et sa trinquette traversée au vent, l’attendait à quelques encablures.

Quant au capitaine Servadac, il appela d’un signe un soldat, resté à vingt pas de lui. Ce soldat, tenant en main un magnifique cheval arabe, s’approcha sans prononcer une parole. Le capitaine Servadac, s’étant lestement mis en selle, se dirigea vers Mostaganem, suivi de son ordonnance, qui montait un cheval non moins rapide que le sien.

Il était midi et demi lorsque les deux cavaliers passèrent le Chéliff, sur le pont que le génie avait construit récemment. Une heure trois quarts sonnaient au moment où leurs chevaux, blancs d’écume, s’élançaient à travers la porte de Mascara, l’une des cinq entrées ménagées dans l’enceinte crénelée de la ville.

En cette année-là, Mostaganem comptait environ quinze mille habitants, dont trois mille Français. C’était toujours un des chefs-lieux d’arrondissement de la province d’Oran et aussi un chef-lieu de subdivision militaire. Là se fabriquaient encore des pâtes alimentaires, des tissus précieux, des sparteries ouvrées, des objets de maroquinerie. De là s’exportaient pour la France des grains, des cotons, des laines, des bestiaux, des figues, des raisins. Mais, à cette époque, on eût vainement cherché trace de l’ancien mouillage sur lequel, autrefois, les navires ne pouvaient tenir par les mauvais vents d’ouest et de nord-ouest. Mostaganem possédait actuellement un port bien abrité, qui lui permettait d’utiliser tous les riches produits de la Mina et du bas Chéliff.

C’était même grâce à ce refuge assuré que la goélette Dobryna avait pu se risquer à hiverner sur cette côte, dont les falaises n’offrent aucun abri. Là, en effet, depuis deux mois, on voyait flotter à sa corne le pavillon russe, et, en tête de son grand mât, le guidon du Yacht Club de France, avec ce signal distinctif : M.C.W.T.

Le capitaine Servadac, dès qu’il eut franchi l’enceinte de la ville, gagna le quartier militaire de Matmore. Là, il ne tarda pas à rencontrer un commandant du 2e tirailleurs et un capitaine du 8e d’artillerie, – deux camarades sur lesquels il pouvait compter.

Ces officiers écoutèrent gravement la demande que leur fit Hector Servadac de lui servir de témoins dans l’affaire en question, mais ils ne laissèrent pas de sourire légèrement, lorsque leur ami donna pour le véritable prétexte de cette rencontre une simple discussion musicale intervenue entre lui et le comte Timascheff.

« Peut-être pourrait-on arranger cela ? fit observer le commandant du 2e tirailleurs.

– Il ne faut même pas l’essayer, répondit Hector Servadac.

– Quelques modestes concessions !… reprit alors le capitaine du 8e d’artillerie.

– Aucune concession n’est possible entre Wagner et Rossini, répondit sérieusement l’officier d’état-major. C’est tout l’un ou tout l’autre. Rossini, d’ailleurs, est l’offensé dans l’affaire. Ce fou de Wagner a écrit de lui des choses absurdes, et je veux venger Rossini.

– Au surplus, dit alors le commandant, un coup d’épée n’est pas toujours mortel !

– Surtout lorsqu’on est bien décidé, comme moi, à ne point le recevoir », répliqua le capitaine Servadac.

Sur cette réponse, les deux officiers n’eurent plus qu’à se rendre à l’État-Major, où ils devaient rencontrer, à deux heures précises, les témoins du comte Timascheff.

Qu’il soit permis d’ajouter que le commandant du 2e tirailleurs et le capitaine du 8e d’artillerie ne furent point dupes de leur camarade. Quel était le motif, au vrai, qui lui mettait les armes à la main ? ils le soupçonnaient peut-être, mais n’avaient rien de mieux à faire que d’accepter le prétexte qu’il avait plu au capitaine Servadac de leur donner.

Deux heures plus tard, ils étaient de retour, après avoir vu les témoins du comte et réglé les conditions du duel. Le comte Timascheff, aide de camp de l’empereur de Russie, comme le sont beaucoup de Russes à l’étranger, avait accepté l’épée, l’arme du soldat.

Les deux adversaires devaient se rencontrer le lendemain, 1er janvier, à neuf heures du matin, sur une portion de la falaise, située à trois kilomètres de l’embouchure du Chéliff.

« À demain donc, heure militaire ! dit le commandant.

– Et la plus militaire de toutes les heures », répondit Hector Servadac.

Là-dessus, les deux officiers serrèrent vigoureusement la main de leur ami et retournèrent au café de la Zulma pour y faire un piquet en cent cinquante sec.

Quant au capitaine Servadac, il rebroussa chemin et quitta immédiatement la ville.

Depuis une quinzaine de jours, Hector Servadac ne demeurait plus à son logement de la place d’Armes. Chargé d’un levé topographique, il habitait un gourbi sur la côte de Mostaganem, à huit kilomètres du Chéliff, et n’avait pas d’autre compagnon que son ordonnance. Ce n’était pas très gai, et tout autre que le capitaine d’état-major eût pu considérer son exil dans ce poste désagréable comme une pénitence.

Il reprit donc le chemin du gourbi, en chassant quelques rimes qu’il essayait d’ajuster les unes aux autres sous la forme un peu surannée de ce qu’il appelait un rondeau. Ce prétendu rondeau – il est inutile de le cacher – était à l’adresse d’une jeune veuve, qu’il espérait bien épouser, et il tendait à prouver que, lorsqu’on a la chance d’aimer une personne aussi digne de tous les respects, il faut aimer « le plus simplement du monde ». Que cet aphorisme fût vrai ou non, d’ailleurs, c’était le moindre des soucis du capitaine Servadac, qui rimait un peu pour rimer.

« Oui ! oui ! murmurait-il, pendant que son ordonnance trottait silencieusement à son côté, un rondeau bien senti fait toujours son effet ! Ils sont rares, les rondeaux, sur la côte algérienne, et le mien n’en sera que mieux reçu, il faut l’espérer ! »

Et le poète-capitaine commença ainsi :

En vérité ! lorsque l’on aime,

C’est simplement…

« Oui ! simplement, c’est-à-dire honnêtement et en vue du mariage, et moi qui vous parle… Diable ! cela ne rime plus ! Pas commodes ces rimes en « ème » ! Singulière idée que j’ai eue d’aligner mon rondeau là-dessus ! Hé ! Ben-Zouf ! »

Ben-Zouf était l’ordonnance du capitaine Servadac.

« Mon capitaine, répondit Ben-Zouf.

– As-tu fait des vers quelquefois ?

– Non, mon capitaine, mais j’en ai vu faire !

– Et par qui ?

– Par le pitre d’une baraque de somnambule, un soir, à la fête de Montmartre.

– Et tu les as retenus, ces vers de pitre ?

– Les voici, mon capitaine :

Entrez ! C’est le bonheur suprême,

Et vous en sortirez charmé !

Ici l’on voit celle qu’on aime,

Et celle que l’on est aimé !

– Mordioux ! Ils sont détestables, tes vers !

– Parce qu’ils ne sont pas enroulés autour d’un mirliton, mon capitaine ! Sans cela, ils en vaudraient bien d’autres !

– Tais-toi, Ben-Zouf ! s’écria Hector Servadac. Tais-toi ! Je tiens enfin ma troisième et ma quatrième rime ! »

En vérité ! lorsque l’on aime,

C’est simplement…

Et fiez-vous à l’amour même

Plus qu’au serment !

Mais tout l’effort poétique du capitaine Servadac ne put le mener au-delà, et quand, à six heures, il fut de retour au gourbi, il ne tenait encore que son premier quatrain.

Chapitre II

Dans lequel on photographie physiquement et moralement le capitaine Servadac et son ordonnance Ben-Zouf

Cette année-là et à cette date, on pouvait lire sur ses états de service, au ministère de la Guerre :

« Servadac (Hector), né le 19 juillet 18.., à Saint-Trélody, canton et arrondissement de Lespare, département de la Gironde.

« Fortune : Douze cents francs de rente.

« Durée des services : 14 ans 3 mois 5 jours.

« Détail des services et des campagnes : École de Saint-Cyr : 2 ans. École d’application : 2 ans. Au 87e de ligne : 2 ans. Au 3e chasseurs : 2 ans. Algérie : 7 ans. Campagne du Soudan. Campagne du Japon.

« Position : Capitaine d’état-major à Mostaganem.

« Décorations : Chevalier de la Légion d’honneur du 13 mars 18.. »

Hector Servadac avait trente ans. Orphelin, sans famille, presque sans fortune, ambitieux de gloire sinon d’argent, quelque peu cerveau brûlé, plein de cet esprit naturel toujours prêt à l’attaque comme à la riposte, cœur généreux, courage à toute épreuve, visiblement le protégé du Dieu des batailles, auquel il n’épargnait pas les transes, pas hâbleur pour un enfant de l’Entre-deux-Mers qu’avait allaité pendant vingt mois une vigoureuse vigneronne du Médoc, véritable descendant de ces héros qui fleurirent aux époques de prouesses guerrières, tel était, au moral, le capitaine Servadac, l’un de ces aimables garçons que la nature semble prédestiner aux choses extraordinaires, et qui ont eu pour marraines à leur berceau la fée des aventures et la fée des bonnes chances.

Au physique, Hector Servadac était un charmant officier : cinq pieds six pouces, élancé, gracieux, chevelure noire à frisons naturels, jolies mains, jolis pieds, moustache galamment troussée, yeux bleus avec un regard franc, en un mot fait pour plaire, et, on peut le dire, plaisant sans avoir trop l’air de s’en douter.

Il faut convenir que le capitaine Servadac – il l’avouait volontiers – n’était pas plus savant qu’il ne fallait. « Nous ne sabotons pas, nous autres », disent les officiers d’artillerie, entendant par là qu’ils ne boudent jamais à la besogne. Hector Servadac, lui, « sabotait » volontiers, étant aussi naturellement flâneur que détestable poète ; mais, avec sa facilité à tout apprendre, à tout s’assimiler, il avait pu sortir de l’école dans un bon rang et entrer dans l’état-major. Il dessinait bien, d’ailleurs ; il montait admirablement à cheval, et l’indomptable sauteur du manège de Saint-Cyr, le successeur du fameux Oncle Tom, avait trouvé en lui son maître. Ses états de service mentionnaient qu’il avait été plusieurs fois porté à l’ordre du jour, et ce n’était que justice.

On citait de lui ce trait :

Un jour, il conduisait dans la tranchée une compagnie de chasseurs à pied. À un certain endroit, la crête de l’épaulement, criblée d’obus, avait cédé et n’offrait plus une hauteur suffisante pour couvrir les soldats contre la mitraille qui sifflait drue. Ceux-ci hésitèrent. Le capitaine Servadac monta alors sur l’épaulement ; puis, se couchant en travers de la brèche, que son corps bouchait tout entière :

« Passez maintenant », dit-il.

Et la compagnie passa au milieu d’une grêle de balles, dont pas une n’atteignit l’officier d’état-major.

Depuis sa sortie de l’École d’application, à l’exception de deux campagnes qu’il fit (Soudan et Japon), Hector Servadac fut toujours détaché en Algérie. À cette époque, il remplissait les fonctions d’officier d’état-major à la subdivision de Mostaganem. Spécialement chargé de travaux topographiques sur cette portion du littoral comprise entre Tenez et l’embouchure du Chéliff, il habitait un gourbi qui l’abritait tant bien que mal. Mais il n’était pas homme à s’inquiéter de si peu. Il aimait à vivre en plein air, avec toute la somme de liberté qu’un officier peut avoir. Tantôt arpentant à pied les sables de la grève, tantôt parcourant à cheval les crêtes des falaises, il ne hâtait pas outre mesure le travail dont il était chargé.

Cette vie, à demi indépendante, lui allait. D’ailleurs, ses occupations ne l’absorbaient pas au point qu’il lui fût interdit de prendre le chemin de fer deux ou trois fois par semaine, et de figurer, soit aux réceptions du général à Oran, soit aux fêtes du gouverneur à Alger.

Ce fut même dans une de ces occasions que lui apparut Mme de L…, à laquelle était destiné le fameux rondeau dont les quatre premiers vers venaient seulement d’éclore. C’était la veuve d’un colonel, jeune femme, très belle, très réservée, un peu hautaine même, ne remarquant pas ou ne voulant pas remarquer les hommages dont elle était l’objet. Aussi le capitaine Servadac n’avait-il pas encore osé se déclarer. Il se connaissait des rivaux, et entre autres, on vient de le voir, le comte Timascheff. C’était même cette rivalité qui allait mettre les deux adversaires les armes à la main, et cela, sans que la jeune veuve s’en doutât en aucune façon. D’ailleurs, on le sait, son nom, respecté de tous, n’avait pas été prononcé.

Avec le capitaine Hector Servadac demeurait au gourbi son ordonnance Ben-Zouf.

Ce Ben-Zouf était dévoué corps et âme à l’officier qu’il avait l’honneur de « brosser ». Entre les fonctions d’aide de camp du gouverneur général de l’Algérie et celles d’ordonnance du capitaine Servadac, Ben-Zouf n’eût pas hésité, même un instant. Mais, s’il n’avait aucune ambition personnelle en ce qui le concernait, c’était autre chose à l’endroit de son officier, et, chaque matin, il regardait si, pendant la nuit, il n’avait pas poussé quelques graines d’épinard sur l’épaule gauche de l’uniforme du capitaine d’état-major.

Ce nom de Ben-Zouf pourrait donner à croire que le brave soldat était indigène de l’Algérie. Pas le moins du monde. Ce nom n’était qu’un surnom. Maintenant pourquoi, ce brosseur, le nommait-on Zouf, puisqu’il s’appelait Laurent ? pourquoi Ben, puisqu’il était de Paris et même de Montmartre ? c’est une de ces anomalies que les plus savants étymologistes eux-mêmes n’arriveraient pas à expliquer.

Or, non seulement Ben-Zouf était de Montmartre, mais il était originaire de la célèbre butte de ce nom, ayant vu le jour entre la tour Solférino et le moulin de la Galette. Or, lorsqu’on a eu le bonheur de naître dans ces conditions exceptionnelles, il est bien naturel qu’on éprouve pour sa butte natale une admiration sans réserve et qu’on ne voie rien de plus magnifique au monde. Aussi, aux yeux du brosseur, Montmartre était-elle la seule montagne sérieuse qu’il y eût dans l’univers, et, le quartier de ce nom, le regardait-il comme un composé de toutes les merveilles du globe. Ben-Zouf avait voyagé. À l’entendre, il n’avait jamais vu, en n’importe quel pays, que des Montmartres, plus grands peut-être, mais à coup sûr moins pittoresques. Montmartre, en effet, n’a-t-il pas une église qui vaut la cathédrale de Burgos, des carrières qui ne le cèdent point à celles du Pentélique, un bassin dont la Méditerranée serait jalouse, un moulin qui ne se contente pas de produire une vulgaire farine, mais des galettes renommées, une tour Solférino qui se tient plus droite que la tour de Pise, un reste de ces forêts qui étaient parfaitement vierges avant l’invasion des Celtes, et enfin une montagne, une véritable montagne, à laquelle des envieux seuls osaient donner l’humiliante qualification de « butte » ? On eût haché Ben-Zouf en morceaux plutôt que de lui faire avouer que cette montagne ne mesurait pas cinq mille mètres de hauteur !

Où rencontrerait-on donc, dans le monde entier, tant de merveilles réunies sur un seul point ?

« Nulle part ! » répondait Ben-Zouf à quiconque s’avisait de trouver son opinion légèrement exagérée.

Innocente manie, après tout ! Quoi qu’il en soit, Ben-Zouf n’avait qu’une seule aspiration, revenir à Montmartre, sur la butte, et finir ses jours là où ils avaient commencé, – avec son capitaine, cela va sans dire. Aussi Hector Servadac avait-il les oreilles sans cesse rebattues des beautés sans pareilles accumulées dans le XVIIIe arrondissement de Paris, et commençait-il à le prendre en horreur.

Cependant, Ben-Zouf ne désespérait pas de convertir son capitaine, – bien décidé, d’ailleurs, à ne le jamais quitter. Son temps était fini. Il avait même fait deux congés et allait abandonner le service à l’âge de vingt-huit ans, lui simple chasseur à cheval de première classe au 8e régiment, quand il fut élevé à la position d’ordonnance d’Hector Servadac. Il fit campagne avec son officier. Il se battit à ses côtés en plusieurs circonstances, et si courageusement même qu’il fut porté pour la croix ; mais il la refusa, afin de rester l’ordonnance de son capitaine. Si Hector Servadac sauva la vie à Ben-Zouf au Japon, Ben-Zouf lui rendit la pareille pendant la campagne du Soudan. Ce sont là de ces choses qui ne s’oublient jamais.

Bref, voilà pourquoi Ben-Zouf mettait au service du capitaine d’état-major deux bras « trempés de tout leur dur », comme on dit en langue métallurgique, une santé de fer, forgée sous tous les climats, une vigueur physique qui lui eût donné droit à s’appeler le « rempart de Montmartre », et enfin, avec un cœur à tout oser, un dévouement à tout faire.

Il faut ajouter que si Ben-Zouf n’était pas « poète », comme son capitaine, il pouvait du moins passer pour une encyclopédie vivante, un ana inépuisable de toutes les calembredaines et coq-à-l’âne du troupier. Sur ce chapitre-là, il en eût remontré à quiconque, et son imperturbable mémoire lui fournissait des flons-flons à la douzaine.

Le capitaine Servadac savait ce que valait l’homme. Il l’appréciait, il lui passait bien des manies que l’inaltérable bonne humeur de l’ordonnance rendait d’ailleurs supportables, et, à l’occasion, il savait lui dire de ces choses qui cimentent un serviteur à son maître.

Une fois, entre autres, que Ben-Zouf, ayant enfourché son dada, caracolait « moralement » dans le XVIIIe arrondissement :

« Ben-Zouf, lui dit le capitaine, sais-tu bien, après tout, que si la butte Montmartre avait seulement quatre mille sept cent cinq mètres de plus, elle serait aussi haute que le mont Blanc ? »

À cette observation, les yeux de Ben-Zouf avaient lancé deux éclairs, et, depuis ce jour, sa butte et son capitaine s’étaient indistinctement confondus dans son cœur.

Chapitre III

Où l’on verra que l’inspiration poétique du capitaine Servadac est interrompue par un choc malencontreux

Un gourbi n’est autre chose qu’une sorte de hutte, construite en boulins, et recouverte d’un chaume que les indigènes appellent « driss ». C’est un peu plus que la tente de l’Arabe nomade, mais beaucoup moins que l’habitation faite de pierres ou de briques.

Le gourbi habité par le capitaine Servadac n’était donc, à tout prendre, qu’une cahute, et il n’aurait pas suffi aux besoins de ses hôtes, s’il n’eût attenu à un ancien poste, construit en pierres, qui servait au logement de Ben-Zouf et de deux chevaux. Ce poste avait été précédemment occupé par un détachement du génie, et il renfermait encore une certaine quantité d’outils, tels que pioches, pics, pelles, etc.

Certes, le confortable laissait à désirer dans ce gourbi, mais ce n’était qu’un campement provisoire. D’ailleurs, ni le capitaine ni son ordonnance n’étaient difficiles en matière de nourriture et de logement.

« Avec un peu de philosophie et un bon estomac, répétait volontiers Hector Servadac, on est bien partout ! »

Or, la philosophie, c’est comme la monnaie de poche d’un Gascon, il en a toujours dans sa bourse, et, pour l’estomac, toutes les eaux de la Garonne auraient pu passer à travers celui du capitaine sans le troubler un seul instant.

Quant à Ben-Zouf, la métempsycose une fois admise, il devait avoir été autruche dans une existence antérieure ; il en avait conservé un de ces viscères phénoménaux, aux puissants sucs gastriques, qui digèrent des cailloux comme des blancs de poulet.

Il convient de faire observer que les deux hôtes du gourbi étaient munis de provisions pour un mois, qu’une citerne leur donnait l’eau potable en abondance, que le fourrage emplissait les greniers de l’écurie, et que, au surplus, cette portion de la plaine comprise entre Tenez et Mostaganem, merveilleusement fertile, peut rivaliser avec les riches campagnes de la Mitidja. Le gibier n’y était pas trop rare ; or, il n’est pas défendu à un officier d’état-major d’emporter un fusil de chasse pendant ses tournées, du moment qu’il n’oublie ni son éclymètre ni sa planchette.

Le capitaine Servadac, rentré au gourbi, dîna avec un appétit que la promenade avait rendu féroce. Ben-Zouf savait remarquablement faire la cuisine. Avec lui, pas de fades préparations à craindre ! Il salait, vinaigrait et poivrait militairement. Mais, on l’a dit, il s’adressait à deux estomacs qui défiaient les condiments les plus pimentés et sur lesquels la gastralgie n’avait aucune prise.

Après le dîner, et pendant que son ordonnance serrait précieusement les restes du repas dans ce qu’il appelait « son armoire abdominale », le capitaine Servadac quitta le gourbi et alla prendre l’air, en fumant, sur la crête de la falaise.

La nuit commençait à tomber. Le soleil avait disparu, depuis plus d’une heure, derrière les épais nuages, au-dessous de cet horizon que la plaine coupait nettement au-delà du cours du Chéliff. Le ciel présentait alors un aspect singulier, que tout observateur des phénomènes cosmiques eût remarqué non sans quelque surprise. En effet, vers le nord, et bien que l’obscurité fût assez profonde déjà pour limiter la portée du regard à un rayon d’un demi-kilomètre, une sorte de lumière rougeâtre imprégnait les brumes supérieures de l’atmosphère. On ne voyait ni franges régulièrement découpées ni rayonnement de jets lumineux, projetés par un centre ardent. Par conséquent, rien n’indiquait l’apparition de quelque aurore boréale dont les magnificences, d’ailleurs, ne s’épanouissent que sur les hauteurs du ciel qui sont plus élevées en latitude. Un météorologiste eût donc été fort empêché de dire à quel phénomène était due l’illumination superbe de cette dernière nuit de l’année.

Mais le capitaine Servadac n’était pas précisément météorologiste. Depuis sa sortie de l’école, on peut croire qu’il n’avait jamais remis le nez dans son Cours de cosmographie. D’ailleurs, ce soir-là, il se sentait peu porté à observer la sphère céleste. Il flânait, il fumait. Songeait-il seulement à cette rencontre qui devait, le lendemain, le mettre face à face avec le comte Timascheff ? En tout cas, si cette pensée lui traversait parfois l’esprit, ce n’était pas pour l’exciter plus qu’il ne convenait contre le comte. On peut l’avouer, les deux adversaires étaient sans haine l’un pour l’autre, bien qu’ils fussent rivaux. Il s’agissait simplement de dénouer une situation où être deux c’est être un de trop. Aussi Hector Servadac tenait-il le comte Timascheff pour un fort galant homme, et le comte ne pouvait-il avoir pour l’officier qu’une sérieuse estime.

À huit heures du soir, le capitaine Servadac rentra dans l’unique chambre du gourbi, qui contenait son lit, une petite table de travail montée sur crémaillère, et quelques malles servant d’armoires. C’était dans le poste voisin, non au gourbi, que l’ordonnance exécutait ses préparations culinaires, et c’est là qu’il couchait, comme il le disait, « sur un sommier en bon cœur de chêne ! » Cela ne l’empêchait pas de dormir douze heures sans désemparer, et, là-dessus, il aurait rendu des points à un loir.

Le capitaine Servadac, assez peu pressé de dormir, s’assit à la table, sur laquelle étaient épars ses instruments de travail. Machinalement, il prit d’une main son crayon rouge et bleu, et de l’autre son compas de réduction. Puis, le papier à décalquer sous les yeux, il commença à le zébrer de lignes diversement colorées et inégales, qui ne rappelaient en rien le dessin sévère d’un levé topographique.

Pendant ce temps, Ben-Zouf, qui n’avait pas encore reçu ordre d’aller se coucher, étendu dans un coin, essayait de dormir, ce que l’agitation singulière de son capitaine rendait difficile.

C’est qu’en effet ce n’était pas l’officier d’état-major, mais le poète gascon, qui avait pris place à la table de travail. Oui ! Hector Servadac s’escrimait de plus belle ! Il s’acharnait à ce rondeau, évoquant une inspiration qui se faisait terriblement prier. Maniait-il donc le compas pour donner à ses vers une mesure rigoureusement mathématique ? Employait-il le crayon multicolore afin de mieux varier ses rimes rebelles ? on eût été tenté de le croire. Quoi qu’il en soit, le travail était laborieux.

« Eh, mordioux ! s’écriait-il, pourquoi ai-je été choisir cette forme de quatrain, qui m’oblige à ramener les mêmes rimes comme des fuyards pendant la bataille ? De par tous les diables ! je lutterai ! Il ne sera pas dit qu’un officier français aura reculé devant des rimes. Une pièce de vers, c’est comme un bataillon ! La première compagnie a déjà donné ! – Il voulait dire le premier quatrain. – En avant les autres ! »

Les rimes poursuivies à outrance revinrent enfin à l’appel, car une ligne rouge et une ligne bleue s’allongèrent bientôt sur le papier :

De beaux discours remplis d’emphases,

Qu’est-il besoin ?

« Que diable marmotte donc mon capitaine ? se demandait Ben-Zouf, en se tournant et retournant. Voilà une heure qu’il s’agite comme un canard qui revient de semestre. »

Hector Servadac arpentait le gourbi en proie à toute la fureur de l’inspiration poétique :

Et que vraiment des longues phrases

Le cœur est loin !

« Bien sûr, il fait des vers ! se dit Ben-Zouf en se redressant dans son coin. En voilà un métier bruyant ! Il n’y a pas moyen de dormir ici. »

Et il poussa un sourd grognement.

« Eh ! qu’as-tu donc, Ben-Zouf ? demanda Hector Servadac.

– Rien, mon capitaine. C’est le cauchemar !

– Le diable t’emporte !

– Je le veux bien, et tout de suite, murmura Ben-Zouf, surtout s’il ne fait pas de vers !

– Cet animal-là m’a coupé ma verve ! dit le capitaine Servadac. Ben-Zouf !

– Présent, mon capitaine ! répondit l’ordonnance, qui se releva, une main à son bonnet, l’autre à la couture de son pantalon.

– Ne bouge pas, Ben-Zouf ! Ne bouge pas ! Je tiens au moins le dénouement de mon rondeau ! »

Et, d’une voix inspirée, Hector Servadac d’ajouter avec de grands gestes de poète :

Croyez-moi, ma tendresse est sûre !

Je vous promets

Que je vous aime…, je le jure,

Et pour…

Ce dernier mot n’était pas prononcé, que le capitaine Servadac et Ben-Zouf étaient précipités la face contre terre avec une effroyable violence.

Chapitre IV

Qui permet au lecteur de multiplier à l’infini les points d’exclamation et d’interrogation !

Pourquoi, à ce moment même, l’horizon s’était-il si étrangement et si subitement modifié, que l’œil exercé d’un marin n’eût pu reconnaître la ligne circulaire sur laquelle devaient se confondre le ciel et l’eau ?

Pourquoi la mer élevait-elle alors ses lames à une hauteur que les savants avaient refusé d’admettre jusqu’alors ?

Pourquoi, au milieu des craquements du sol qui se déchirait, s’était-il produit un épouvantable fracas, composé de bruits divers, tels que grincements dus à une dislocation violente de la charpente du globe, mugissements des eaux entrechoquées à une profondeur anormale, sifflements des nappes d’air aspirées comme elles le sont dans un cyclone ?

Pourquoi, à travers l’espace, cet éclat extraordinaire, plus intense que les fulgurations d’une aurore boréale, éclat qui envahit le firmament et éclipsa momentanément les étoiles de toutes grandeurs ?

Pourquoi le bassin de la Méditerranée, qui semblait s’être vidé un instant, se remplit-il à nouveau de ses eaux étrangement furieuses ?

Pourquoi le disque de la lune parut-il s’agrandir démesurément, comme si, en quelques secondes, l’astre des nuits se fût rapproché de quatre-vingt-seize mille lieues à dix mille ?

Pourquoi, enfin, un nouveau sphéroïde énorme, flamboyant, inconnu des cosmographes, apparut-il au firmament, pour aller bientôt se perdre derrière d’épaisses couches de nuages ?

Enfin, quel étrange phénomène avait produit ce cataclysme, qui bouleversa si profondément la terre, la mer, le ciel, tout l’espace ?

Qui eût pu le dire ? et restait-il même un seul des habitants sur le globe terrestre pour répondre à ces questions ?

Chapitre V

Dans lequel il est parlé de quelques modifications apportées à l’ordre physique, sans qu’on puisse en indiquer la cause

Cependant, aucun changement ne semblait s’être produit dans cette portion du littoral algérien, bornée à l’ouest par la rive droite du Chéliff et au nord par la Méditerranée. Bien que la commotion eût été très violente, ni sur cette fertile plaine, peut-être un peu bossuée çà et là, ni sur la ligne capricieuse de la falaise, ni sur la mer qui s’agitait outre mesure, rien n’indiquait qu’une modification eût altéré leur aspect physique. Le poste de pierre, sauf en quelques parties de la muraille assez profondément disjointes, avait suffisamment résisté. Quant au gourbi, il s’était aplati sur le sol comme un château de cartes au souffle d’un enfant, et ses deux hôtes gisaient sans mouvement sous le chaume affaissé.

Ce fut deux heures seulement après la catastrophe, que le capitaine Servadac reprit connaissance. Il eut tout d’abord quelque peine à rassembler ses souvenirs, mais les premiers mots qu’il prononça – cela ne surprendra personne – furent les derniers de ce fameux rondeau, qui avaient été si extraordinairement coupés sur ses lèvres :

« … je le jure, Et pour… »

Puis aussitôt : « Ah çà, dit-il, qu’est-il arrivé ? »

À cette demande qu’il s’adressa, il lui était assez difficile de répondre. Soulevant alors le bras, il parvint à défoncer la couverture de paille, et sa tête apparut hors du chaume.

Le capitaine Servadac regarda d’abord autour de lui.

« Le gourbi par terre ! s’écria-t-il. C’est quelque trombe qui aura passé sur le littoral ! »

Il se tâta. Pas une luxation, pas même une égratignure.

« Mordioux ! et mon brosseur ! »

Il se releva. Puis :

« Ben-Zouf ! » cria-t-il.

À la voix du capitaine Servadac, une seconde tête fit sa trouée à travers le chaume.

« Présent ! » répondit Ben-Zouf.

On eût dit que l’ordonnance n’attendait que cet appel pour paraître militairement.

« As-tu quelque idée de ce qui est arrivé, Ben-Zouf ? demanda Hector Servadac.

– J’ai idée, mon capitaine, que nous avons tout l’air de tirer notre dernière étape.

– Bah ! Une trombe, Ben-Zouf, une simple trombe !

– Va pour une trombe ! répondit philosophiquement l’ordonnance. – Rien de particulièrement cassé, mon capitaine ?

– Rien, Ben-Zouf. »

Un instant après, tous deux étaient debout ; ils déblayaient l’emplacement du gourbi ; ils retrouvaient leurs instruments, leurs effets, leurs ustensiles, leurs armes à peu près intacts, et l’officier d’état-major disait :

« Ah çà, quelle heure est-il ?

– Au moins huit heures, répondit Ben-Zouf en regardant le soleil, qui était très sensiblement élevé au-dessus de l’horizon.

– Huit heures !

– Au moins, mon capitaine !

– Est-il possible ?

– Oui, et il faut partir !

– Partir ?

– Sans doute, pour notre rendez-vous.

– Quel rendez-vous ?

– Notre rencontre avec le comte…

– Ah ! mordioux ! s’écria le capitaine, j’allais l’oublier ! »

Et tirant sa montre :

« Qu’est-ce que tu dis donc, Ben-Zouf ? Tu es fou ! il n’est que deux heures à peine.

– Deux heures du matin, ou deux heures du soir ? » répondit Ben-Zouf en regardant le soleil.

Hector Servadac approcha la montre de son oreille.

« Elle marche, dit-il.

– Et le soleil aussi, répliqua l’ordonnance.

– En effet, à sa hauteur au-dessus de l’horizon… Ah ! de par tous les crus du Médoc !…

– Qu’avez-vous, mon capitaine ?

– Mais il serait donc huit heures du soir ?

– Du soir ?

– Oui ! Le soleil est dans l’ouest, et il est évident qu’il va se coucher !

– Se coucher ? Non pas, mon capitaine, répondit Ben-Zouf. Il se lève bel et bien, comme un conscrit au coup de la diane ! Et voyez ! Depuis que nous causons, il a déjà monté sur l’horizon.

– Le soleil se lèverait maintenant dans l’ouest ! murmura le capitaine Servadac. Allons donc ! Ce n’est pas possible ! »

Cependant, le fait n’était pas discutable. L’astre radieux, apparaissant au-dessus des eaux du Chéliff, parcourait alors cet horizon occidental, sur lequel il avait tracé jusqu’alors la seconde moitié de son arc diurne.

Hector Servadac comprit sans peine qu’un phénomène absolument inouï, en tout cas inexplicable, avait modifié, non pas la situation du soleil dans le monde sidéral, mais le sens même du mouvement de rotation de la terre sur son axe.

C’était à s’y perdre. L’impossible pouvait-il donc devenir vrai ? Si le capitaine Servadac avait eu sous la main un des membres du Bureau des longitudes, il aurait essayé d’obtenir de lui quelques informations. Mais, absolument réduit à lui-même :

« Ma foi, dit-il, cela regarde les astronomes ! Je verrai, dans huit jours, ce qu’ils diront dans les journaux. »

Puis, sans s’arrêter plus longtemps à rechercher la cause de cet étrange phénomène :

« En route ! dit-il à son ordonnance. Quel que soit l’événement qui s’est accompli, et quand bien même toute la mécanique terrestre et céleste serait sens dessus dessous, il faut que j’arrive le premier sur le terrain pour faire au comte Timascheff l’honneur…

– De l’embrocher », répondit Ben-Zouf. Si Hector Servadac et son ordonnance eussent été d’humeur à observer les changements physiques qui s’étaient instantanément accomplis dans cette nuit du 31 décembre au 1er janvier, après avoir constaté cette modification dans le mouvement apparent du soleil, ils auraient, à coup sûr, été très frappés de l’incroyable variation qui s’était opérée dans les conditions atmosphériques. En effet, pour parler d’eux tout d’abord, ils se sentaient haletants, forcés de respirer plus rapidement, ainsi qu’il arrive aux ascensionnistes sur les montagnes, comme si l’air ambiant eût été moins dense, et, par conséquent, moins chargé d’oxygène. En outre, leur voix était plus faible. Donc, de deux choses l’une : ou bien ils avaient été frappés d’une demi-surdité, ou bien il fallait admettre que l’air fût tout à coup devenu moins propre à la transmission des sons.

Mais ces modifications physiques n’impressionnèrent, en ce moment, ni le capitaine Servadac ni Ben-Zouf, et tous deux se dirigèrent vers le Chéliff, en suivant l’abrupt sentier de la falaise.

Le temps, qui était très embrumé la veille, ne présentait plus la même apparence. Un ciel singulièrement teinté, qui se couvrit bientôt de nuages très bas, ne permettait plus de reconnaître l’arc lumineux que le soleil traçait d’un horizon à l’autre. Il y avait dans l’air des menaces d’une pluie diluvienne, sinon d’un orage à grand fracas. Toutefois, ces vapeurs, faute d’une condensation incomplète, n’arrivèrent pas à se résoudre.

La mer, pour la première fois sur cette côte, semblait être complètement déserte. Pas une voile, pas une fumée ne se détachaient sur les fonds grisâtres du ciel et de l’eau. Quant à l’horizon – était-ce une illusion d’optique ? – il semblait être extrêmement rapproché, aussi bien celui de la mer que celui qui circonscrivait la plaine, en arrière du littoral. Ses infinis lointains avaient disparu pour ainsi dire, comme si la convexité du globe eût été plus accusée.

Le capitaine Servadac et Ben-Zouf, marchant d’un pas rapide, sans échanger aucune parole, devaient avoir bientôt franchi les cinq kilomètres qui séparaient le gourbi du lieu de rendez-vous. L’un et l’autre, ce matin-là, purent observer qu’ils étaient physiologiquement organisés d’une tout autre manière. Sans trop s’en rendre compte, ils se sentaient particulièrement légers de corps, comme s’ils eussent eu des ailes aux pieds. Si l’ordonnance eût voulu formuler sa pensée, il aurait dit qu’il était « tout chose ».

« Sans compter que nous avons oublié de casser une forte croûte », murmura-t-il.

Et, il faut en convenir, ce genre d’oubli n’était pas dans les habitudes du brave soldat.

En ce moment, une sorte d’aboiement désagréable se fit entendre sur la gauche du sentier. Presque aussitôt un chacal s’échappa d’un énorme fourré de lentisques. Cet animal appartenait à une espèce particulière à la faune africaine qui porte un pelage régulièrement tacheté d’éclaboussures noires, et dont une raie, noire également, sillonne le devant des jambes.

Le chacal peut être dangereux, pendant la nuit, lorsqu’il chasse en troupe nombreuse. Seul, il n’est donc pas plus redoutable qu’un chien. Ben-Zouf n’était pas homme à s’inquiéter de celui-ci, mais Ben-Zouf n’aimait pas les chacals, – peut-être bien parce qu’il n’en existait pas une espèce spéciale à la faune de Montmartre.

L’animal, après avoir quitté le fourré, s’était acculé au pied d’une haute roche, qui mesurait bien dix mètres de hauteur. Il regardait avec une visible inquiétude les deux survenants. Ben-Zouf fit mine de l’ajuster, et, sur ce geste menaçant, l’animal, à la profonde stupéfaction du capitaine et de son ordonnance, s’élança et atteignit d’un seul bond le sommet de la roche.

« Quel sauteur ! s’écria Ben-Zouf. Il s’est enlevé à plus de trente pieds de bas en haut !

– C’est parbleu vrai ! répondit le capitaine Servadac tout songeur. Je n’ai jamais vu faire un bond pareil ! »

Le chacal, posé au sommet de la roche et planté sur son derrière, restait à les observer tous deux d’un air goguenard. Aussi, Ben-Zouf ramassa-t-il une pierre pour le forcer à déguerpir.

La pierre était fort grosse, et, cependant, elle ne pesa pas plus à la main de l’ordonnance que si elle n’eût été qu’une éponge pétrifiée.

« Satané chacal ! se dit Ben-Zouf. Cette pierre-là ne lui fera pas plus de mal qu’une brioche ! Mais pourquoi est-elle à la fois si légère et si grosse ? »

Cependant, n’ayant pas autre chose sous la main, il lança vigoureusement la susdite brioche.

Le chacal fut manqué. Toutefois, l’acte de Ben-Zouf, indiquant des intentions peu conciliantes, avait suffi à mettre en fuite le prudent animal, qui, bondissant par-dessus les haies et les rideaux d’arbres, disparut après une série de sauts gigantesques, comme eût pu faire un kangourou en gomme élastique.

Quant à la pierre, au lieu de frapper le but visé, elle avait décrit une trajectoire très tendue, à l’extrême surprise de Ben-Zouf, qui la vit tomber à plus de cinq cents pas au-delà de la roche.

« Nom d’un bédouin ! s’écria-t-il, mais je rendrais maintenant des points à un obusier de quatre ! »

Ben-Zouf se trouvait alors à quelques mètres en avant de son capitaine, près d’un fossé, rempli d’eau et large de dix pieds, qu’il s’agissait de franchir. Il prit donc son élan et sauta avec l’entrain d’un gymnaste.

« Eh bien ! Ben-Zouf, où vas-tu donc ? Qu’est-ce qui te prend ? Tu vas te casser les reins, imbécile ! »

Ces paroles échappèrent soudain au capitaine Servadac, et elles étaient provoquées par la situation de son ordonnance, qui se trouvait alors à une quarantaine de pieds en l’air.

Hector Servadac, à la pensée du danger que Ben-Zouf pouvait courir en retombant, s’élança à son tour pour franchir le fossé ; mais l’effort musculaire qu’il fit le porta lui-même à une hauteur qui ne pouvait être moindre de trente pieds. Il croisa même, en montant, Ben-Zouf qui redescendait. Puis, obéissant à son tour aux lois de la gravitation, il revint au sol avec une vitesse croissante, mais sans éprouver un choc plus violent que s’il ne se fût élevé qu’à quatre ou cinq pieds de hauteur.

« Ah çà ! s’écria Ben-Zouf, en éclatant de rire, nous voilà donc passés clowns, mon capitaine ! »

Hector Servadac, après quelques instants de réflexion, s’avança vers son ordonnance, et lui mettant la main sur l’épaule :

« Ne t’envole plus, Ben-Zouf, lui dit-il, et regarde-moi bien ! Je ne suis pas réveillé, réveille-moi, pince-moi jusqu’au sang, s’il le faut ! Nous sommes fous ou bien nous rêvons !

– Le fait est, mon capitaine, répondit Ben-Zouf, que ces choses-là ne me sont jamais arrivées que dans le pays des rêves, quand je rêvais que j’étais hirondelle, et que je franchissais la butte Montmartre, comme j’aurais fait de mon képi ! Tout ça n’est pas naturel ! Il nous est arrivé quelque chose, mais là, quelque chose qui n’est arrivé à personne encore ! Est-ce que c’est particulier à la côte d’Algérie, ce qui s’est passé ? »

Hector Servadac était plongé dans une sorte de stupeur.

« C’est à devenir enragé ! s’écria-t-il. Nous ne dormons pas, nous ne rêvons pas !… »

Mais il n’était pas homme à s’arrêter éternellement devant ce problème, très difficile à résoudre en ces circonstances.

« Après tout, arrive que pourra ! s’écria-t-il, décidé désormais à ne plus s’étonner de rien.

– Oui, mon capitaine, répondit Ben-Zouf, et, avant toute chose, terminons notre affaire avec le comte Timascheff. »

Au-delà du fossé, s’étendait une petite prairie d’un demi-hectare, tapissée d’une herbe moelleuse et à laquelle des arbres, plantés depuis une cinquantaine d’années, chênes-verts, palmiers, caroubiers, sycomores, mêlés aux cactus et aux aloès, que dominaient deux ou trois grands eucalyptus, faisaient un cadre charmant.

C’était précisément le champ clos où devait s’effectuer la rencontre des deux adversaires.

Hector Servadac promena un rapide regard sur la prairie. Puis, ne voyant personne :

« Mordioux ! dit-il, nous sommes tout de même les premiers arrivés au rendez-vous !

– Ou les derniers ! répliqua Ben-Zouf.

– Comment ? Les derniers ? Mais il n’est pas neuf heures, répliqua le capitaine Servadac en tirant sa montre qu’il avait à peu près réglée sur le soleil avant de quitter le gourbi.

– Mon capitaine, demanda l’ordonnance, voyez-vous cette boule blanchâtre à travers les nuages ?

– Je la vois, répondit le capitaine, en regardant un disque fortement embrumé, qui, en ce moment, apparaissait au zénith.

– Eh bien, reprit Ben-Zouf, cette boule-là, ça ne peut être que le soleil ou son suppléant !

– Le soleil au zénith, au mois de janvier, et sur le trenteneuvième degré de latitude nord ? s’écria Hector Servadac.

– Lui-même, mon capitaine, et il marque bien midi, ne vous en déplaise. Paraît qu’il était pressé aujourd’hui, et je parie mon képi contre une soupière de couscoussou, qu’il sera couché avant trois heures d’ici ! »

Hector Servadac, les bras croisés, resta pendant quelques instants immobile. Puis, après avoir fait un tour sur lui-même, ce qui lui avait permis d’examiner les divers points de l’horizon :

« Les lois de la pesanteur modifiées ! murmura-t-il, les points cardinaux changés, la durée du jour réduite de cinquante pour cent !… Voilà qui pourrait bien retarder indéfiniment ma rencontre avec le comte Timascheff ! Il y a quelque chose ! Ce n’est pas ma cervelle, que diable ! ni celle de Ben-Zouf qui ont déménagé ! »

L’indifférent Ben-Zouf, auquel le plus extraordinaire des phénomènes cosmiques n’aurait pas arraché une interjection quelconque, regardait tranquillement l’officier.

« Ben-Zouf ? dit celui-ci.

– Mon capitaine ?

– Tu ne vois personne ?

– Je ne vois personne. Notre Russe est reparti !

– En admettant qu’il fût reparti, mes témoins, eux, seraient restés à m’attendre, et, ne me voyant pas venir, ils n’auraient pas manqué de pousser jusqu’au gourbi.

– Juste, cela, mon capitaine.

– J’en conclus donc qu’ils ne sont pas venus !

– Et que s’ils ne sont pas venus ?…

– C’est que, très certainement, ils n’ont pas pu venir. Quant au comte Timascheff… »

Au lieu d’achever sa phrase, le capitaine Servadac s’approcha de la lisière rocheuse qui dominait le littoral, et il regarda si la goélette Dobryna n’était pas en vue à quelques encablures de la côte. Il pouvait se faire, après tout, que le comte Timascheff vînt par mer au lieu du rendez-vous, ainsi qu’il avait fait la veille.

La mer était déserte, et, pour la première fois, le capitaine Servadac observa que, bien qu’il ne fît aucun vent, elle était extraordinairement agitée, comme eût été de l’eau qui aurait été soumise à une ébullition prolongée sur un feu ardent. Certainement, la goélette n’aurait pas tenu sans peine contre cette houle anormale.

En outre, et pour la première fois aussi, Hector Servadac remarqua avec stupéfaction combien le rayon de cette circonférence, sur laquelle se confondaient le ciel et l’eau, avait diminué.

En effet, pour un observateur placé sur la crête de cette haute falaise, la ligne d’horizon aurait dû être reculée à une distance de quarante kilomètres. Or, dix kilomètres au plus formaient actuellement l’étendue du regard, comme si le volume du sphéroïde terrestre eût été considérablement diminué depuis quelques heures.

« Tout cela est par trop étrange ! » dit l’officier d’état-major.

Pendant ce temps, Ben-Zouf, aussi leste que le plus leste des quadrumanes, s’était hissé à la cime d’un eucalyptus. De ce point élevé, il observa le continent aussi bien dans la direction de Tenez et de Mostaganem que dans sa partie méridionale. Puis, une fois redescendu, il put affirmer à son capitaine que la plaine paraissait être absolument déserte.

« Au Chéliff ! dit Hector Servadac. Gagnons le fleuve ! Là, nous saurons peut-être à quoi nous en tenir !

– Au Chéliff ! » répondit Ben-Zouf.

Trois kilomètres au plus séparaient la prairie du fleuve que le capitaine Servadac comptait franchir, afin de pousser ensuite jusqu’à Mostaganem. Il lui fallait se hâter, s’il voulait atteindre la ville avant la chute du jour. À travers l’opaque couche de nuages, on sentait bien que le soleil déclinait très rapidement, et, – singularité inexplicable à joindre à tant d’autres –, au lieu de tracer la courbe oblique qu’exigeait la latitude de l’Algérie à cette époque de l’année, il tombait perpendiculairement à l’horizon.

Tout en marchant, le capitaine Servadac réfléchissait à ces étrangetés diverses. Si, par quelque phénomène absolument inouï, le mouvement de rotation du globe semblait avoir été modifié, si même, à considérer le passage du soleil au zénith, on devait admettre que la côte algérienne avait été reportée au-delà de l’équateur dans l’hémisphère austral, il ne semblait pas que la terre, sauf en ce qui concernait sa convexité, eût éprouvé quelque modification importante, – du moins en cette portion de l’Afrique. Le littoral était ce qu’il avait toujours été, une succession de falaises, de grèves et de roches arides, rouges comme si elles eussent été ferrugineuses. Aussi loin que le regard pouvait s’étendre, la côte n’avait subi aucune déformation. Aucune modification n’apparaissait sur la gauche, vers le sud, ou du moins vers ce que le capitaine Servadac persistait à appeler le sud, bien que la position de deux points cardinaux eût été évidemment changée, – car, pour le moment, il fallait bien se rendre à l’évidence, ils étaient intervertis. À trois lieues environ se développaient les premières rampes des monts Merjejah, et leur ligne de faîte traçait nettement sur le ciel son profil accoutumé.

En ce moment, une trouée se fit dans les nuages, et les rayons obliques du soleil arrivèrent jusqu’au sol. Il était patent que l’astre radieux, après s’être levé à l’ouest, allait se coucher à l’est.

« Mordioux ! s’écria le capitaine Servadac, je suis curieux de savoir ce qu’ils pensent de tout cela à Mostaganem ! Que dira le ministre de la Guerre, lorsqu’il aura appris par télégramme que sa colonie d’Afrique est désorientée au physique comme elle ne l’a, en aucun temps, été au moral ?

– La colonie d’Afrique, répondit Ben-Zouf, on la fourrera tout entière à la salle de police !

– Et que les points cardinaux sont en désaccord complet avec les règlements militaires !

– Aux compagnies de discipline, les points cardinaux !

– Et qu’au mois de janvier, le soleil vient me frapper perpendiculairement de ses rayons !

– Frapper un officier ! Fusillé le soleil ! »

Ah ! c’est que Ben-Zouf était à cheval sur la discipline. Cependant, Hector Servadac et lui se hâtaient le plus possible. Servis par l’extraordinaire légèreté spécifique, devenue leur essence même, faits déjà à cette décompression de l’air qui rendait leur respiration plus haletante, ils couraient mieux que des lièvres, ils bondissaient comme des chamois. Ils ne suivaient plus le sentier qui serpentait au sommet de la falaise et dont les détours eussent allongé leur route. Ils se dirigeaient par le plus court – à vol d’oiseau, comme on dit sur l’ancien continent –, à vol d’abeilles, comme on dit sur le nouveau. Nul obstacle ne pouvait les arrêter. Une haie, ils s’élançaient par-dessus ; un ruisseau, ils le franchissaient d’un bond ; un rideau d’arbres, ils le sautaient à pieds joints ; une butte, ils la passaient au vol. Montmartre, dans ces conditions, n’eût coûté qu’une enjambée à Ben-Zouf. Tous deux n’avaient plus qu’une crainte : c’était de s’allonger suivant la verticale en voulant s’accourcir suivant l’horizontale. Vraiment, c’est à peine s’ils touchaient ce sol, qui semblait ne plus être qu’un tremplin d’une élasticité sans limites.

Enfin, les bords du Chéliff apparurent, et, en quelques bonds, le capitaine Servadac et son ordonnance étaient sur sa rive droite.

Mais là, ils furent bien forcés de s’arrêter. Le pont, en effet, n’existait plus, et pour cause.

« Plus de pont ! s’écria le capitaine Servadac. Il y a donc eu par là une inondation, une reprise du déluge !

– Peuh ! » fit Ben-Zouf.

Et, cependant, il y avait lieu d’être étonné. En effet, le Chéliff avait disparu. De sa rive gauche il n’existait plus aucune trace. Sa rive droite, qui se dessinait la veille à travers la fertile plaine, était devenue un littoral. Dans l’ouest, des eaux tumultueuses, grondantes et non plus murmurantes, bleues et non plus jaunes, remplaçaient à perte de vue son cours paisible. C’était comme une mer qui s’était substituée au fleuve. Là finissait maintenant la contrée dont le développement formait hier encore le territoire de Mostaganem.

Hector Servadac voulut en avoir le cœur net. Il s’approcha de la rive, toute cachée sous les touffes de lauriers-roses, il puisa de l’eau avec sa main, il la porta à sa bouche…

« Salée ! dit-il. La mer, en quelques heures, a englouti toute la partie ouest de l’Algérie !

– Alors, mon capitaine, dit Ben-Zouf, cela durera plus longtemps, sans doute, qu’une simple inondation ?

– C’est le monde changé ! répondit l’officier d’état-major en secouant la tête, et ce cataclysme peut avoir des conséquences incalculables ! Mes amis, mes camarades, que sont-ils devenus ? »

Ben-Zouf n’avait jamais vu Hector Servadac si vivement impressionné. Il accorda donc sa figure avec la sienne, bien qu’il comprit encore moins que lui ce qui avait pu se passer. Il en aurait même pris philosophiquement son parti, s’il n’eût été de son devoir de partager « militairement » les sentiments de son capitaine.

Le nouveau littoral, dessiné par l’ancienne rive droite du Chéliff, courait nord et sud, suivant une ligne légèrement arrondie. Il ne semblait pas que le cataclysme, dont cette portion de l’Afrique venait d’être le théâtre, ne l’eût aucunement touché. Il était resté tel que l’établissait le levé hydrographique, avec ses bouquets de grands arbres, sa berge capricieusement découpée, le tapis vert de ses prairies. Seulement, au lieu d’une rive de fleuve, il formait à présent le rivage d’une mer inconnue.

Mais c’est à peine si le capitaine Servadac, devenu très sérieux, eut le temps d’observer les changements qui avaient si profondément altéré l’aspect physique de cette région. L’astre radieux, arrivé sur l’horizon de l’est, y tomba brusquement, comme fait un boulet dans la mer. On eût été sous les tropiques, au 21 septembre ou au 21 mars, à cette époque où le soleil coupe l’écliptique, que le passage du jour à la nuit ne se fût pas opéré plus rapidement. Ce soir-là, il n’y eut pas de crépuscule, et, le lendemain, il était probable qu’il n’y aurait pas d’aurore. Terre, mer, ciel, tout s’ensevelit instantanément dans une obscurité profonde.

Chapitre VI

Qui engage le lecteur à suivre le capitaine Servadac pendant sa première excursion sur son nouveau domaine

Le caractère aventureux du capitaine Servadac étant donné, on accordera sans peine qu’il ne se montrât point définitivement abasourdi de tant d’événements extraordinaires. Seulement, moins indifférent que Ben-Zouf, il aimait assez à savoir le pourquoi des choses. L’effet lui importait peu, mais à cette condition que la cause lui fût connue. À l’entendre, être tué par un boulet de canon n’était rien, du moment que l’on savait en vertu de quelles lois de balistique et par quelle trajectoire il vous arrivait en pleine poitrine. Telle était sa manière d’envisager les faits de ce monde. Aussi, après s’être préoccupé, autant que le comportait son tempérament, des conséquences du phénomène qui s’était produit, il ne songeait plus guère qu’à en découvrir la cause.

« Pardieu ! s’écria-t-il, au moment où la nuit se faisait subitement, il faudra voir cela au grand jour… en admettant que le jour, grand ou petit, revienne, car je veux qu’un loup me croque si je sais où s’en est allé le soleil !

– Mon capitaine, dit alors Ben-Zouf, sans vous commander, que faisons-nous maintenant ?

– Nous restons ici, et demain, s’il y a un demain, nous reviendrons au gourbi, après avoir reconnu la côte à l’ouest et au sud. Le plus important est de savoir où nous sommes et où nous en sommes, à défaut de pouvoir nous rendre compte de ce qui s’est passé par là-bas. Donc, après avoir suivi la côte à l’ouest et au sud.

– S’il y a une côte, fit observer l’ordonnance.

– Et s’il y a un sud ! répondit le capitaine Servadac.

– Alors on peut dormir ?

– Oui, si on le peut ! »

Et sur cette autorisation, Ben-Zouf, que tant d’incidents ne pouvaient émouvoir, se blottit dans une anfractuosité du littoral, mit ses deux poings sur ses yeux et s’endormit du sommeil de l’ignorant, qui est quelquefois plus profond que celui du juste. Le capitaine Servadac, lui, alla errer sur le rivage de la nouvelle mer, au milieu d’un fourmillement de points d’interrogation qui s’entrecroisaient devant ses yeux. Et d’abord, quelle pouvait être l’importance de la catastrophe ? S’était-elle exercée sur une portion restreinte de l’Afrique ? Alger, Oran, Mostaganem, ces villes si voisines cependant, avaient-elles été épargnées ? Hector Servadac devait-il croire que ses amis, ses camarades de la subdivision, étaient présentement engloutis avec les nombreux habitants de cette côte, ou que la Méditerranée, déplacée par une commotion quelconque avait seulement envahi cette partie du territoire algérien par l’embouchure du Chéliff ? Cela expliquait bien, dans une certaine mesure, la disparition du fleuve. Mais les autres faits cosmiques, cela ne les expliquait pas du tout.

Autre hypothèse. Fallait-il admettre que le littoral africain avait été soudain reporté jusqu’à la zone équatoriale ? Cela expliquait à la fois et le nouvel arc diurne décrit par le soleil et l’absence totale de crépuscule, mais non pas pourquoi des jours de six heures remplaçaient ceux de douze, ni comment il se faisait que le soleil se levait à l’ouest et se couchait à l’est !

« Et il est pourtant bien certain, se répétait le capitaine Servadac, que nous n’avons eu aujourd’hui que six heures de jour, et que les points cardinaux sont changés cap pour cap, comme dirait un marin, du moins en ce qui concerne le levant et le couchant ! Enfin, nous verrons demain, quand le soleil reviendra, – s’il revient ! »

Le capitaine Servadac était devenu très méfiant.

Il était vraiment fâcheux que le ciel fût couvert et que le firmament ne montrât pas son habituel étincellement d’étoiles. Bien que peu savant en cosmographie, Hector Servadac n’était pas sans connaître les principales constellations. Il aurait donc vu si la polaire était toujours à sa place, ou si, au contraire, quelque autre étoile ne la remplaçait pas, – ce qui eût irréfutablement prouvé que le globe terrestre tournait sur un nouvel axe, et peut-être en sens inverse, ce qui eût déjà donné la raison de bien des choses. Mais aucune trouée ne se fit dans ces nuages qui semblaient être assez denses pour contenir un déluge, et pas une étoile ne s’offrit aux yeux de l’observateur désappointé.

Quant à la lune, il ne fallait pas l’attendre, car elle était précisément nouvelle à cette époque du mois, et, par conséquent, elle avait disparu avec le soleil au-dessous de l’horizon.

Quelle fut donc la surprise du capitaine Servadac, lorsque, après une heure et demie de promenade, il aperçut au-dessus de l’horizon une forte lueur dont les rayons se tamisaient à travers le rideau de nuages.

« La lune ! s’écria-t-il. Mais non, ce ne peut être elle ! Est-ce que, par hasard, la chaste Diane ferait aussi des siennes et se lèverait dans l’ouest ? Non ! ce n’est pas la lune ! Elle ne produirait pas une lumière aussi intense, à moins qu’elle ne se fût singulièrement rapprochée de la terre. »

En effet, la lumière développée par cet astre, quel qu’il fût, était si considérable, qu’elle traversa l’écran des vapeurs, et un véritable demi-jour se répandit sur la campagne.

« Serait-ce donc le soleil ? se demanda l’officier. Mais il n’y a pas cent minutes qu’il s’est couché dans l’est ! Et pourtant, si ce n’est ni le soleil ni la lune, qu’est-ce donc ? Quelque monstrueux bolide ? Ah ! mille diables ! ces satanés nuages ne s’entrouvriront donc pas ? »

Puis, faisant un retour sur lui-même :

« Je vous demande un peu, se dit-il, si je n’aurais pas mieux fait d’employer une partie du temps que j’ai si sottement perdu, à apprendre l’astronomie ! Qui sait ? C’est peut-être très simple, tout ce que je me casse la tête à vouloir comprendre maintenant ! »

Les mystères de ce nouveau ciel restèrent impénétrables. L’énorme lueur, évidemment projetée par un disque éblouissant, de dimension gigantesque, inonda de ses rayons le dôme supérieur des nuages pendant une heure environ. Puis – particularité non moins surprenante – le disque, au lieu de décrire un arc, comme tout astre fidèle aux lois de la mécanique céleste, au lieu de redescendre sur l’horizon opposé, sembla s’éloigner suivant une ligne perpendiculaire au plan de l’équateur, entraînant avec lui ce demi-jour, si doux à l’œil, qui imprégnait vaguement l’atmosphère.

Tout rentra donc dans l’obscurité, et le cerveau du capitaine Servadac n’échappa point à cet assombrissement général. Le capitaine n’y comprenait absolument rien. Les règles les plus élémentaires de la mécanique étaient enfreintes, la sphère céleste ressemblait à une horloge dont le grand ressort vient de s’affoler subitement, les planètes manquaient à toutes les lois de la gravitation, et il n’existait plus aucune raison de penser que le soleil dût reparaître jamais sur un horizon quelconque de ce globe.

Trois heures après, cependant, l’astre du jour, sans aube à son lever, revenait à l’ouest, la lumière matinale blanchissait l’amas des nuées, le jour succédait à la nuit, et le capitaine Servadac, consultant sa montre, notait que cette nuit avait duré exactement six heures.

Six heures ne pouvaient faire le compte de Ben-Zouf. Il fallut donc réveiller l’intrépide dormeur.

Hector Servadac le secoua sans plus de façon.

« Allons ! lève-toi, et en route ! lui cria-t-il.

– Eh, mon capitaine ! répondit Ben-Zouf en se frottant les yeux, il me semble que je n’ai pas mon compte ! C’est à peine si je commence à m’endormir !

– Tu as dormi toute la nuit !

– Une nuit, ça !…

– Une nuit de six heures, mais il faudra bien t’y faire !

– On s’y fera.

– En route. Pas de temps à perdre. Retournons au gourbi par le plus court, et voyons ce que sont devenus nos chevaux et ce qu’ils pensent de tout cela !

– Ils pensent, sans doute, répondit l’ordonnance, qui ne répugnait pas au calembour, que je ne les ai guère « pansés » depuis hier. Aussi, je vais leur faire une toilette complète, mon capitaine !

– C’est bon, c’est bon ! mais tu feras vite, et, dès qu’ils seront sellés, nous opérerons une reconnaissance. C’est bien le moins que nous sachions ce qui reste de l’Algérie !

– Et puis ?…

– Et puis, si nous ne pouvons gagner Mostaganem par le sud, nous nous rabattrons sur Tenez par l’est. »

Le capitaine Servadac et son ordonnance reprirent le sentier des falaises, pour revenir au gourbi. Comme ils se sentaient grand appétit, ils ne se firent pas faute de cueillir, chemin faisant, figues, dattes et oranges qui pendaient à portée de leur main. Sur cette partie du territoire, absolument déserte, dont de nouvelles plantations avaient fait un riche et vaste verger, ils n’avaient à craindre aucun procès-verbal.

Une heure et demie après avoir quitté ce rivage qui avait été la rive droite du Chéliff, ils arrivaient au gourbi. Là, ils retrouvèrent les choses dans l’état où ils les avaient laissées. Personne, évidemment, n’était venu en cet endroit pendant leur absence, et la partie est du territoire semblait être aussi déserte que cette partie ouest qu’ils venaient de parcourir.

Les préparatifs de départ furent lestement faits. Quelques biscuits et des conserves de gibier emplirent la musette de Ben-Zouf. Quant à la boisson, l’eau ne manquait pas. De nombreux et limpides ruisseaux coulaient à travers la plaine. Ces anciens affluents d’un fleuve, devenus fleuves à leur tour, étaient maintenant tributaires de la Méditerranée.

Zéphyr – c’était le cheval du capitaine Servadac – et Galette (un souvenir du moulin de Montmartre) – c’était la jument de Ben-Zouf – furent harnachés en un tour de main. Les deux cavaliers se mirent rapidement en selle, et les voilà galopant vers le Chéliff.

Mais si eux-mêmes avaient déjà ressenti le effets de la diminution de la pesanteur, si leur force musculaire leur avait paru au moins quintuplée, les deux chevaux subirent dans la même proportion les mêmes modifications physiques. Ce n’étaient plus de simples quadrupèdes. Véritables hippogriffes, c’est à peine si leurs pieds touchaient le sol. Fort heureusement, Hector Servadac et Ben-Zouf étaient bons cavaliers, et, rendant la main, ils excitèrent plutôt qu’ils ne retinrent leurs montures.

En vingt minutes, les huit kilomètres qui séparaient le gourbi de l’embouchure du Chéliff furent franchis, et, prenant une allure plus modérée, les deux chevaux commencèrent à descendre vers le sud-est, en suivant l’ancienne rive droite du fleuve.

Ce littoral avait gardé l’aspect qui le caractérisait, lorsqu’il ne formait qu’une simple berge du Chéliff. Seulement, toute l’autre partie riveraine, on se le rappelle, avait disparu, et elle était remplacée par un horizon de mer. Ainsi donc, au moins jusqu’à la limite tracée par cet horizon, toute cette portion de la province d’Oran, en avant de Mostaganem, devait avoir été engloutie pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Le capitaine Servadac connaissait parfaitement ce territoire, qu’il avait exploré. Il en avait fait autrefois la triangulation, et il pouvait s’orienter avec une exactitude parfaite. Son but, après l’avoir reconnu sur la plus grande étendue possible, était de faire un rapport qu’il adresserait… où, à qui et quand ? il l’ignorait.

Pendant les quatre heures de jour qui restaient, les deux cavaliers firent environ trente-cinq kilomètres depuis l’embouchure du Chéliff. La nuit venue, ils campèrent près d’un léger coude de ce qui avait été le fleuve, et devant lequel, la veille encore, se déversaient les eaux d’un affluent de sa rive gauche, la Mina, maintenant absorbée par la nouvelle mer.

Pendant cette excursion, on n’avait pas rencontré âme qui vive, ce qui ne laissait pas d’être surprenant.

Ben-Zouf organisa la couchée tant bien que mal. Les chevaux furent entravés et purent paître à loisir l’herbe épaisse qui tapissait la berge. La nuit se passa sans incident.

Le lendemain, 2 janvier, c’est-à-dire au moment où aurait dû commencer la nuit du 1er au 2 janvier suivant l’ancien calendrier terrestre, le capitaine Servadac et son ordonnance, remontant à cheval, continuèrent l’exploration du littoral. Partis au lever du soleil, ils franchirent pendant les six heures de jour une distance de soixante-dix kilomètres.

La délimitation du territoire était toujours formée par l’ancienne rive droite du fleuve. Seulement, à vingt kilomètres environ de la Mina, une portion importante de la rive avait disparu, et, avec elle, s’étaient engloutis l’annexe de Surkelmittou et les huit cents habitants qu’elle renfermait. Et qui sait si tel n’avait pas été le sort d’autres villes plus considérables de cette partie de l’Algérie, située au-delà du Chéliff, telles que Mazagran, Mostaganem, Orléansville ?

Après avoir contourné la petite baie créée nouvellement par la rupture de la rive, le capitaine Servadac retrouva la berge du fleuve, précisément en face de la place qu’aurait dû occuper la commune mixte d’Ammi-Moussa, l’ancienne Khamis des Béni-Ouragh. Mais il ne restait pas un seul vestige de ce chef-lieu de cercle, ni même du pic de Mankoura, haut de onze cent vingt-six mètres, en avant duquel il était bâti.

Ce soir-là, les deux explorateurs campèrent à un angle qui, de ce côté, terminait brusquement leur nouveau domaine. C’était presque à l’endroit où aurait dû se trouver l’importante bourgade de Memounturroy, dont il n’y avait plus aucune trace.

« Et moi qui comptais, ce soir, souper et coucher à Orléansville ! dit le capitaine Servadac, en considérant la sombre mer, étendue alors devant ses yeux.

– Impossible, mon capitaine, répondit Ben-Zouf, à moins d’y aller en bateau !

– Sais-tu bien, Ben-Zouf, que, tous les deux, nous avons eu une fière chance !

– Bon, mon capitaine ! C’est notre habitude ! Et vous verrez que nous trouverons le moyen de traverser cette mer pour aller flâner du côté de Mostaganem !

– Hum ! si nous sommes sur une presqu’île, ce qu’il faut espérer, c’est plutôt à Tenez que nous irons chercher des nouvelles !…

– Ou en donner », répondit fort judicieusement Ben-Zouf. Au retour du soleil, six heures plus tard, le capitaine Servadac pouvait examiner la nouvelle conformation du territoire. Du point où il avait campé pendant la nuit, le littoral courait maintenant sud et nord. Ce n’était plus une rive naturelle, ainsi que l’était autrefois celle du Chéliff. Une brisure, nouvellement faite, délimitait là l’ancienne plaine. À cet angle manquait, on l’a dit, la bourgade de Memounturroy. En outre, Ben-Zouf, ayant sauté sur une colline située en arrière, ne put rien apercevoir au-delà de l’horizon de mer. Pas de terre en vue. Par conséquent, rien d’Orléansville, qui aurait dû se trouver à dix kilomètres dans le sud-ouest.

Le capitaine Servadac et lui, abandonnant donc le lieu de campement, suivirent la nouvelle lisière au milieu des terres éboulées, des champs tranchés brusquement, des arbres à demi déracinés et pendant sur les eaux, – entre autres quelques vieux oliviers dont le tronc, fantastiquement contourné, semblait avoir été coupé à la hache.

Les deux cavaliers allaient plus lentement, car le littoral, frangé de criques et de caps, les obligeait à faire d’incessants détours. Si bien qu’au soleil couchant, après un nouveau parcours de trente-cinq kilomètres, ils avaient seulement atteint le pied des montagnes de Dj Merjejah, qui, avant la catastrophe, terminaient de ce côté la chaîne du Petit-Atlas.

En cet endroit, la chaîne était violemment rompue et s’élevait à pic sur le littoral.

Le lendemain matin, après avoir franchi à cheval une des gorges de la montagne, le capitaine Servadac et Ben-Zouf gravissaient à pied l’un des plus hauts sommets, et ils prenaient enfin une connaissance exacte de cette étroite portion du territoire algérien, dont, maintenant, ils semblaient être les seuls habitants.

Une nouvelle côte se développait depuis la base de la Merjejah jusqu’aux derniers rivages de la Méditerranée, sur une longueur de trente kilomètres environ. Aucun isthme ne rattachait ce territoire à celui de Tenez, qui avait disparu. Ce n’était donc point une presqu’île, mais une île que les deux explorateurs venaient d’explorer. Des hauteurs qu’il occupait, le capitaine Servadac fut obligé à sa grande surprise, de constater que la mer l’entourait de toutes parts, et, si loin que se portassent ses regards, il ne put découvrir aucune apparence de terre.

Cette île, nouvellement découpée dans le sol algérien, affectait la forme d’un quadrilatère irrégulier, presque un triangle, dont le périmètre pouvait se décomposer ainsi : cent vingt kilomètres sur l’ancienne rive droite du Chéliff ; trente-cinq kilomètres du sud au nord, en remontant vers la chaîne du Petit-Atlas ; trente kilomètres d’une ligne oblique qui aboutissait à la mer, et cent kilomètres de l’ancien littoral de la Méditerranée. En tout, deux cent quatre-vingt-cinq kilomètres.

« Très bien ! dit l’officier, mais pourquoi ?

– Bah ! Pourquoi pas ? répondit Ben-Zouf. C’est comme ça, parce que c’est comme ça ! Si le Père éternel l’a voulu, mon capitaine, faudra s’en arranger tout de même ! »

Tous deux redescendirent la montagne et reprirent leurs chevaux, qui broutaient tranquillement l’herbe verte. Ce jour-là, ils poussèrent jusqu’au littoral de la Méditerranée, sans trouver aucun vestige de la petite ville de Montenotte, disparue comme Tenez, dont pas une maison en ruine ne put même être aperçue à l’horizon.

Le lendemain, 5 janvier, ils firent une marche forcée le long du rivage méditerranéen. Ce littoral n’avait pas été respecté aussi complètement que le pensait l’officier d’état-major. Quatre bourgades manquaient sur cette côte : Callaat-Chimah, Agmiss, Marabout et Pointe-Basse. Les caps n’avaient pu résister au choc et s’étaient détachés du territoire. Du reste, les explorateurs avaient pu constater que leur île était absolument dépourvue d’habitants autres qu’eux-mêmes, mais la faune y était représentée par quelques troupeaux de ruminants qui erraient à travers la plaine.

Le capitaine Servadac et son ordonnance avaient employé à parcourir le périmètre de cette île cinq des nouveaux jours, soit, en réalité, deux et demi des anciens. Il y avait donc soixante heures qu’ils avaient quitté le gourbi, lorsqu’ils y rentrèrent.

« Eh bien, mon capitaine ? dit Ben-Zouf.

– Eh bien, Ben-Zouf ?

– Vous voilà gouverneur général de l’Algérie !

– Une Algérie sans habitants !

– Bon ! Est-ce que je ne compte pas ?

– Alors tu serais ?…

– La population, mon capitaine, la population !