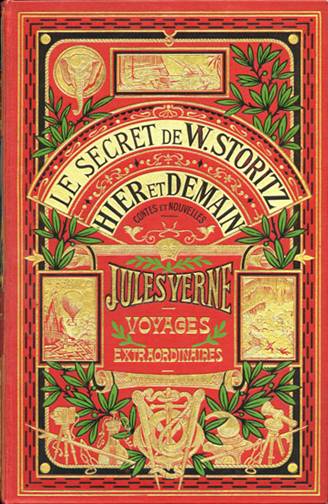

Jules Verne

LE SECRET DE WILHELM STORITZ

(1910)

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » - http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

I

« … Et arrive le plus tôt que tu pourras, mon cher Henri. Je t’attends avec impatience. D’ailleurs, le pays est magnifique, et cette région de la Basse Hongrie est de nature à intéresser un ingénieur. Ne serait-ce qu’à ce point de vue, tu ne regretteras pas ton voyage.

« À toi de tout cœur,

« Marc VIDAL. »

Ainsi se terminait la lettre que je reçus de mon frère, le 4 avril 1757.

Aucun signe prémonitoire ne marqua l’arrivée de cette lettre, qui me parvint de la manière habituelle, c’est-à-dire par l’entremise successive du piéton, du portier et de mon valet, lequel, sans se douter de l’importance de son geste, me la présenta sur un plateau avec sa tranquillité coutumière.

Et pareille fut ma tranquillité, tandis que j’ouvrais le pli et que je le lisais jusqu’au bout, jusqu’à ces dernières lignes, qui contenaient pourtant en germe les événements extraordinaires auxquels j’allais être mêlé.

Tel est l’aveuglement des hommes ! C’est ainsi que se tisse sans cesse, à leur insu, la trame mystérieuse de leur destin !

Mon frère disait vrai. Je ne regrette pas ce voyage. Mais ai-je raison de le raconter ? N’est-il pas de ces choses qu’il vaut mieux taire ? Qui ajoutera foi à une histoire si étrange, que les plus audacieux poètes n’eussent sans doute pas osé l’écrire ?

Eh bien, soit ! J’en courrai le risque. Qu’on doive ou non me croire, je cède à un irrésistible besoin de revivre cette série d’événements extraordinaires, dont la lettre de mon frère constitue en quelque sorte le prologue.

Mon frère Marc, alors âgé de vingt-huit ans, avait déjà obtenu des succès flatteurs comme peintre de portraits. La plus tendre, la plus étroite affection nous liait l’un à l’autre. De ma part, un peu d’amour paternel, car j’étais son aîné de huit ans. Nous avions été, jeunes encore, privés de notre père et de notre mère, et c’était moi, le grand frère, qui avais dû faire l’éducation de Marc. Comme il montrait d’étonnantes dispositions pour la peinture, je l’avais poussé vers cette carrière, où il devait obtenir des succès si personnels et si mérités.

Mais voici que Marc était à la veille de se marier. Depuis quelque temps déjà, il résidait à Ragz, une importante ville de la Hongrie méridionale. Plusieurs semaines passées à Budapest, la capitale, où il avait fait un certain nombre de portraits très réussis, très largement payés, lui avaient permis d’apprécier l’accueil que reçoivent en Hongrie les artistes. Puis, son séjour achevé, il avait descendu le Danube de Budapest à Ragz.

Parmi les premières familles de la ville, on citait celle du docteur Roderich, l’un des médecins les plus renommés de toute la Hongrie. À un patrimoine considérable, il joignait une fortune importante acquise dans la pratique de son art. Pendant les vacances qu’il s’accordait chaque année et qu’il employait à des voyages, poussant parfois jusqu’en France, en Italie ou en Allemagne, les riches malades déploraient vivement son absence. Les pauvres aussi, car il ne leur refusait jamais ses services, et sa charité ne dédaignait pas les plus humbles, ce qui lui valait l’estime de tous.

La famille Roderich se composait du docteur, de sa femme, de son fils, le capitaine Haralan, et de sa fille Myra. Marc n’avait pu fréquenter cette hospitalière maison sans être touché de la grâce et de la beauté de la jeune fille, ce qui avait infiniment prolongé son séjour à Ragz. Mais, si Myra Roderich lui avait plu, ce n’est pas trop s’avancer de dire qu’il avait plu à Myra Roderich. On voudra bien m’accorder qu’il le méritait, car Marc était – il l’est encore, Dieu merci !

– un brave et charmant garçon, d’une taille au-dessus de la moyenne, les yeux bleus très vifs, les cheveux châtains, le front d’un poète, la physionomie heureuse de l’homme à qui la vie s’offre sous ses plus riants aspects, le caractère souple, le tempérament d’un artiste fanatique des belles choses.

Quant à Myra Roderich, je ne la connaissais que par les lettres enflammées de Marc, et je brûlais du désir de la voir. Mon frère désirait encore plus vivement me la présenter. Il me priait de venir à Ragz comme chef de la famille, et il n’entendait pas que mon séjour durât moins d’un mois. Sa fiancée – il ne cessait de me le répéter – m’attendait avec impatience. Dès mon arrivée, on fixerait la date du mariage. Auparavant, Myra voulait avoir vu, de ses yeux vu, son futur beau-frère, dont on lui disait tant de bien sous tous les rapports – en vérité, c’est ainsi qu’elle s’exprimait, paraît-il !… C’est le moins qu’on puisse juger par soi-même les membres de la famille dans laquelle on va entrer.

Assurément, elle ne prononcerait le oui fatal, qu’après qu’Henri lui aurait été présenté par Marc…

Tout cela, mon frère me le contait dans ses fréquentes lettres avec beaucoup d’entrain, et je le sentais éperdument amoureux de Myra Roderich.

J’ai dit que je ne la connaissais que par les phrases enthousiastes de Marc. Et cependant, puisque mon frère était peintre, il lui eût été facile de la prendre pour modèle, n’est-il pas vrai, et de la transporter sur la toile, ou tout au moins sur le papier, dans une pose gracieuse, revêtue de sa plus jolie robe. J’aurais pu l’admirer de visu, pour ainsi dire… Myra ne l’avait pas voulu. C’est en personne qu’elle apparaîtrait à mes yeux éblouis, affirmait Marc, qui, je le pense, n’avait pas dû insister pour la faire changer d’avis. Ce que tous deux prétendaient obtenir, c’était que l’ingénieur Henri Vidal mit de côté ses occupations, et vînt se montrer dans les salons de l’hôtel Roderich en tenue de premier invité.

Fallait-il tant de raisons pour me décider ? Non certes, et je n’aurais pas laissé mon frère se marier sans être présent à son mariage. Dans un délai assez court, je comparaîtrais donc devant Myra Roderich, et avant qu’elle ne fût devenue ma belle-sœur.

Du reste, ainsi que me le marquait la lettre, j’aurais grand plaisir et grand profit à visiter cette région de la Hongrie. C’est par excellence le pays magyar, dont le passé est riche de tant de faits héroïques, et qui, rebelle à tout mélange avec les races germaniques, occupe une place considérable dans l’histoire de l’Europe centrale.

Quant au voyage, voici dans quelles conditions je résolus de l’effectuer : moitié en poste, moitié par le Danube à l’aller, uniquement en poste au retour. Tout indiqué, ce magnifique fleuve que je ne prendrais qu’à Vienne. Si je ne parcourais pas les sept cents lieues de son cours, j’en verrais du moins la partie la plus intéressante, à travers l’Autriche et la Hongrie, jusqu’à Ragz, près de la frontière serbienne. Là serait mon terminus. Le temps me manquerait pour visiter les villes que le Danube arrose encore de ses eaux puissantes, alors qu’il sépare la Valachie et la Moldavie de la Turquie, après avoir franchi les fameuses Portes de Fer : Viddin, Nicopoli, Roustchouk, Silistrie, Braila, Galatz, jusqu’à sa triple embouchure sur la mer Noire.

Il me sembla que trois mois devaient suffire au voyage tel que je le projetais. J’emploierais un mois entre Paris et Ragz. Myra Roderich voudrait bien ne pas trop s’impatienter et accorder ce délai au voyageur. Après un séjour d’égale durée dans la nouvelle patrie de mon frère, le reste du temps serait consacré au retour en France.

Ayant mis ordre à quelques affaires urgentes et m’étant procuré les papiers réclamés par Marc, je me préparai donc au départ.

Mes préparatifs, fort simples, n’exigeraient que peu de temps, et je ne comptais pas m’encombrer de bagages. Je n’emporterais qu’une seule malle, de taille fort exiguë, contenant l’habit de cérémonie que rendait nécessaire l’événement solennel qui m’appelait en Hongrie.

Je n’avais point à m’inquiéter de la langue du pays, l’allemand m’étant familier depuis un voyage à travers les provinces du Nord. Quant à la langue magyare, peut-être n’éprouverais-je pas trop de difficulté à la comprendre. D’ailleurs, le français est couramment parlé en Hongrie, du moins dans les hautes classes, et mon frère n’avait jamais été gêné, de ce chef, au-delà des frontières autrichiennes.

« Vous êtes Français, vous avez droit de cité en Hongrie », a dit jadis un hospodar à l’un de nos compatriotes, et, dans cette phase très cordiale, il se faisait l’interprète des sentiments du peuple magyar à l’égard de la France.

J’écrivis donc à Marc, en réponse à sa dernière lettre, en le priant de déclarer à Myra Roderich que mon impatience égalait la sienne, et que le futur beau-frère brûlait du désir de connaître sa future belle-sœur. J’ajoutais que j’allais partir sous peu, mais que je ne pouvais préciser le jour de mon arrivée à Ragz, ce jour étant livré aux hasards du voyage. J’assurais toutefois mon frère que je ne m’attarderais certainement pas en route. Si donc la famille Roderich le voulait, elle pouvait sans plus attendre fixer aux derniers jours de mai la date du mariage. « Prière de ne point me couvrir de malédictions, lui disais-je en manière de conclusion, si chacune de mes étapes n’est pas marquée par l’envoi d’une lettre indiquant ma présence en telle ou telle ville. J’écrirai quelquefois, juste assez pour permettre à Mlle Myra d’évaluer le nombre de lieues qui me sépareront encore de sa ville natale. Mais, dans tous les cas, j’annoncerai en temps voulu mon arrivée, à l’heure, et, s’il est possible, à la minute près. »

La veille de mon départ, le 13 avril, j’allai au bureau du lieutenant de police, avec lequel j’étais en relation d’amitié, lui faire mes adieux et retirer mon passeport. En me le remettant, il me chargea de mille compliments pour mon frère, qu’il connaissait de réputation et personnellement, et dont il avait appris les projets de mariage.

« Je sais en outre, ajouta-t-il, que la famille du docteur Roderich, dans laquelle va entrer votre frère, est une des plus honorables de Ragz.

– On vous en a parlé ? demandai-je.

– Oui, précisément hier, à la soirée de l’ambassade d’Autriche, où je me trouvais.

– Et de qui tenez-vous vos renseignements ?

– D’un officier de la garnison de Budapest, qui s’est lié avec votre frère pendant son séjour dans la capitale hongroise, et qui m’en a fait le plus grand éloge. Son succès y fut très vif, et l’accueil qu’il avait reçu à Budapest, il l’a retrouvé à Ragz, ce qui ne saurait vous surprendre, mon cher Vidal.

– Et, insistai-je, cet officier n’a pas été moins élogieux en ce qui concerne la famille Roderich ?

– Assurément. Le docteur est un savant dans toute l’acception du mot. Son renom est universel dans le royaume d’Autriche-Hongrie. Toutes les distinctions lui ont été accordées, et, au total, c’est un beau mariage que fait là votre frère, car, paraît-il, Mlle Myra Roderich est fort jolie personne.

– Je ne vous étonnerai pas, mon cher ami, répliquai-je, en vous affirmant que Marc la trouve telle, et qu’il me semble en être très épris.

– C’est au mieux, mon cher Vidal, et vous voudrez bien transmettre mes félicitations et mes souhaits à votre frère, dont le bonheur aura ce raffinement suprême qu’il fera des jaloux… Mais, s’interrompit mon interlocuteur en hésitant, je ne sais si je ne commets pas une indiscrétion… en vous disant…

– Une indiscrétion ?… fis-je, étonné.

– Votre frère ne vous a jamais écrit que quelques fois avant son arrivée à Ragz…

– Avant son arrivée ?… répétai-je.

– Oui… Mlle Myra Roderich… Après tout, mon cher Vidal, il est possible que votre frère n’en ait rien su.

– Expliquez-vous, cher ami, car je ne vois absolument pas à quoi vous faites allusion.

– Eh bien, il paraît – ce qui ne saurait surprendre – que Mlle Roderich avait été déjà très recherchée, et plus spécialement par un personnage qui, d’ailleurs, n’est pas le premier venu. C’est, du moins, ce que m’a raconté mon officier de l’ambassade, lequel, il y a cinq semaines, se trouvait encore à Budapest.

– Et ce rival ?…

– Il a été éconduit par le docteur Roderich.

– Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’en préoccuper. Du reste, si Marc se fût connu un rival, il m’en eût parlé dans ses lettres. Or, il ne m’en a pas soufflé mot. C’est donc que la chose est sans importance.

– En effet, mon cher Vidal, et cependant les prétentions de ce personnage à la main de Mlle Roderich ont fait quelque bruit à Ragz, et mieux vaut, en somme, que vous en soyez informé…

– Sans doute, et vous avez bien fait de me prévenir, puisqu’il ne s’agit pas là d’un simple racontar.

– Non, l’information est très sérieuse…

– Mais l’affaire ne l’est plus, répondis-je, et c’est le principal. »

Comme j’allais prendre congé :

« À propos, mon cher ami, demandai-je, votre officier a-t-il prononcé devant vous le nom de ce rival éconduit ?

– Oui.

– Il se nomme ?…

– Wilhelm Storitz.

– Wilhelm Storitz ?… Le fils du chimiste, de l’alchimiste plutôt ?

– Précisément.

– Eh mais ! c’est un nom !… Celui d’un savant que ses découvertes ont rendu célèbre.

– Et dont l’Allemagne est très fière à juste titre, mon cher Vidal.

– N’est-il pas mort ?

– Oui, il y a quelques années, mais son fils est vivant, et même, d’après mon interlocuteur, ce Wilhelm Storitz serait un homme inquiétant.

– Inquiétant ?… Qu’entendez-vous par cette épithète, cher ami ?

– Je ne saurais dire… Mais, à en croire mon officier de l’ambassade, Wilhelm Storitz ne serait pas comme tout le monde.

– Fichtre ! m’écriai-je plaisamment, voilà qui devient palpitant d’intérêt ! Notre amoureux évincé aurait-il donc trois jambes, ou quatre bras, ou seulement un sixième sens ?

– On n’a pas précisé, répondit en riant mon interlocuteur. Toutefois, je suis porté à supposer que le jugement s’appliquait plutôt à la personne morale qu’à la personne physique de Wilhelm Storitz, dont, si j’ai bien compris, il conviendrait de se défier…

– On s’en défiera, mon cher ami, au moins jusqu’au jour où Mlle Myra Roderich sera devenue Mme Marc Vidal. »

Là-dessus, et sans m’inquiéter autrement de cette information, je serrai cordialement la main du lieutenant de police, et je rentrai chez moi achever mes préparatifs de départ.

II

Je quittai Paris le 14 avril, à sept heures du matin, dans une berline attelée en poste. En une dizaine de jours, je serais arrivé dans la capitale de l’Autriche.

Je glisserai rapidement sur cette première partie de mon voyage. Elle ne fut marquée d’aucun incident, et les contrées que je parcourais commencent à être trop connues pour mériter une description en règle.

Strasbourg fut ma première halte sérieuse. Au sortir de cette ville, je me penchai à la portière. La grande flèche de la cathédrale, le Munster, m’apparut toute baignée des rayons du soleil, qui lui venaient du Sud-Est.

Je passai plusieurs nuits, bercé par la chanson des roues écrasant le gravier de la route, par cette monotonie bruyante, qui, mieux que le silence, finit par vous endormir. Je traversai successivement Oos, Bade, Carlsruhe et quelques autres villes. Puis je laissai en arrière Stuttgart et Ulm en Wurtemberg, en Bavière Augsbourg et Munich. Près de la frontière autrichienne, une halte plus prolongée m’arrêta à Salzbourg, et enfin, le 25 avril, à six heures trente-cinq du soir, les chevaux tout fumants pénétraient dans la cour de la meilleure hôtellerie de Vienne.

Je ne restai que trente-six heures, dont deux nuits, dans cette capitale. C’est à mon retour que je comptais la visiter en détail.

Vienne n’est ni traversée ni bordée par le Danube. Je dus faire environ une lieue en voiture pour atteindre la rive du fleuve dont les eaux complaisantes allaient me descendre jusqu’à Ragz.

La veille, je m’étais assuré d’une place dans une gabare, la Dorothée, aménagée pour le transport des passagers. À bord de cette gabare, il y avait un peu de tout, j’entends par là toutes sortes de gens, des Allemands, des Autrichiens, des Hongrois, des Russes, des Anglais. Les passagers occupaient l’arrière, car les marchandises encombraient l’avant, au point que personne n’y eût trouvé place.

Mon premier soin fut de retenir une couchette pour la nuit dans le dortoir commun. De faire entrer ma malle dans ce dortoir, il n’y fallait pas songer. Je dus la déposer en plein air, près d’un banc sur lequel je comptais bien faire de longues stations au cours du voyage, tout en surveillant ma propriété du coin de l’œil.

Sous la double impulsion du courant et d’un vent assez vif, la gabare descendait rapidement, fendant de son étrave les eaux jaunâtres du beau fleuve, car elles paraissent plutôt teintes d’ocre que d’outremer, quoi qu’en dise la légende. Nous croisions de nombreux bateaux, leurs voiles tendues à la brise, transportant les produits de la campagne qui s’étend à perte de vue sur les deux rives. On passa également près d’un de ces immenses radeaux, trains de bois formés d’une forêt entière, où sont établis des villages flottants, bâtis au départ, détruits à l’arrivée, et qui rappellent les prodigieuses jangadas brésiliennes de l’Amazone. Puis les îles succèdent aux îles, capricieusement semées, grandes ou petites, la plupart émergeant à peine, et si basses parfois qu’une crue de quelques pouces les eût submergées. Le regard se réjouissait à les voir si verdoyantes, si fraîches, avec leurs lignes de saules, de peupliers, de trembles, leurs humides herbages piqués de fleurs aux couleurs vives.

Nous longions aussi des villages aquatiques, élevés tout au bord de la rive. Il semble que le remous des bateaux les fasse osciller sur leur pilotis. Plus d’une fois, nous passâmes sous une corde tendue d’une berge à l’autre, au risque d’y accrocher notre mât, la corde d’un bac que supportaient deux perches surmontées du pavillon national.

Pendant cette journée, nous perdîmes de vue Fischamenan, Rigelsbrun, et la Dorothée relâcha, le soir, à l’embouchure de la March, un affluent de gauche, qui descend de la Moravie, à peu près à la frontière du royaume magyar. C’est là qu’on passa la nuit du 27 au 28 avril, pour repartir le matin, dès l’aube, entraîné par le courant à travers ces territoires, où au XVIe siècle les français et les Turcs se battirent avec tant d’acharnement. Enfin, après avoir franchi le défilé de la Porte de Hongrie, après que le pont de bateaux se fut ouvert devant elle, la gabare arriva au quai de Presbourg.

Une relâche de vingt-quatre heures nécessité par le mouvement des marchandises me permit de visiter cette ville, digne de l’attention des voyageurs. Elle a véritablement l’air d’être bâtie sur un promontoire. Ce serait la mer qui s’étendrait à ses pieds et dont les lames roulantes baigneraient sa base, au lieu des eaux calmes d’un fleuve, qu’il n’y aurait pas lieu d’en être surpris. Au-dessus de la ligne de ses magnifiques quais se dessinent des silhouettes de maisons construites avec une remarquable régularité dans un beau style.

J’admirai la cathédrale, dont la coupole se termine par une couronne dorée, et de nombreux hôtels, quelquefois des palais, qui appartiennent à l’aristocratie hongroise. Puis je fis l’ascension de la colline à laquelle s’accroche le château et visitai cette vaste bâtisse quadrangulaire, flanquée de tours à ses angles comme une ruine féodale. Peut-être pourrait-on regretter d’être monté jusque-là, si la vue ne s’étendait largement sur les superbes vignobles des environs et la plaine infinie où se déroule le Danube.

En aval de Presbourg, dans la matinée du 30 avril, la Dorothée s’engagea à travers la puszta. C’est la steppe russe, c’est la savane américaine, que cette puszta, dont les plaines immenses s’étendent dans toute la Hongrie centrale. Un territoire extrêmement curieux, avec ses pâturages dont on ne voit pas la fin, que parcourent quelquefois dans une galopade échevelée d’innombrables bandes de chevaux, et qui nourrit des troupeaux de bœufs et de buffles par milliers de têtes.

Là se développe en ses multiples zigzags le véritable Danube hongrois. Déjà grossi de puissants tributaires venus des petites Karpathes ou des Alpes Styriennes, il y prend des allures de grand fleuve, après n’avoir guère été que rivière dans sa traversée de l’Autriche.

En imagination, j’en remontais le cours, jusqu’à sa source lointaine, presque à la frontière française, dans le grand-duché de Bade limitrophe de l’Alsace, et je pensais que c’étaient les pluies de France qui lui apportaient ses premières eaux.

Arrivée le soir à Raab, la gabare s’amarra au quai pour la nuit, la journée du lendemain et la nuit suivante. Douze heures me suffirent pour visiter cette cité, plus forteresse que ville, le Gyor des Magyars.

À quelques lieues au-dessous de Raab, le lendemain, je pus, sans m’y arrêter, apercevoir la célèbre citadelle de Kromorn, créée de toutes pièces au XVe siècle par Mathias Corvin, et où se joua le dernier acte de l’insurrection.

Je ne sais rien de plus beau que de s’abandonner au courant du Danube en cette partie du territoire magyar. Toujours des méandres capricieux, des coudes brusques qui varient le paysage, des îles basses à demi noyées, au-dessus desquelles voltigent grues et cigognes. C’est la puszta dans toute sa magnificence, tantôt en prairies luxuriantes, tantôt en collines qui ondulent à l’horizon. Là prospèrent les vignobles des meilleurs crus de la Hongrie. On peut estimer à plus d’un million de pipes, dont le Tokay a sa part, la production de ce pays qui vient après la France, avant l’Italie et l’Espagne, sur la liste des régions viticoles. Cette récolte, dit-on, est presque entièrement consommée sur place. Je ne cacherai pas que je m’en suis offert quelques bouteilles dans les auberges du rivage. Autant de moins pour les gosiers magyars !

À noter que les méthodes de culture s’améliorent d’année en année dans la puszta. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il faudrait créer un réseau de canaux d’irrigation qui lui assureraient une extrême fertilité, planter des milliers d’arbres, et les disposer en longs et épais rideaux, comme une barrière contre les mauvais vents. Ainsi les céréales ne tarderaient pas à doubler et tripler leurs rendements.

Par malheur, la propriété n’est pas assez divisée en Hongrie. Les biens de main-morte y sont considérables, il est tel domaine de vingt-cinq milles carrés que son propriétaire n’a jamais pu explorer dans toute son étendue, et les petits cultivateurs ne détiennent pas même le quart de ce vaste territoire.

Cet état de choses, si préjudiciable au pays, changera graduellement, et rien que par cette logique forcée que possède l’avenir. D’ailleurs, le paysan hongrois n’est point réfractaire au progrès. Il est plein de bon vouloir, de courage et d’intelligence. Peut-être est-il un peu trop content de lui-même, moins toutefois que ne l’est le paysan germanique. Entre eux, il y a cette différence que si le premier croit pouvoir tout apprendre, le second croit déjà tout savoir.

Ce fut à Gran, sur la rive droite, que je remarquai un changement dans l’aspect général. Aux plaines de la puszta succédèrent de longues et épaisses collines, extrêmes ramifications des Karpathes et des Alpes Noriques qui enserrent le fleuve et l’obligent à traverser d’étroits défilés.

Gran est le siège de l’évêché primatial de Hongrie, et sans doute le plus envié de tous les évêchés du globe si les biens de ce monde ont quelque attrait pour un prélat catholique. En effet, le titulaire de ce siège, cardinal, primat, légat, prince de l’Empire et chancelier du royaume, est doté d’un revenu qui peut dépasser un million de livres.

En aval de Gran recommence la puszta. Il faut reconnaître que la nature est très artiste. La loi des contrastes, elle la pratique, en grand d’ailleurs, comme tout ce qu’elle fait. Ici, elle a voulu que le paysage, après les aspects si variés entre Presbourg et Gran, fût triste, chagrin, monotone.

En cet endroit, la Dorothée dut choisir l’un des bras qui forment l’île de Saint-André, et qui, d’ailleurs, sont tous les deux praticables à la navigation. Elle prit celui de gauche, ce qui me permit d’apercevoir la ville de Waitzen, dominée par une demi-douzaine de clochers, et dont une église, édifiée sur la rive même, se reflète dans les eaux, entre de grandes masses de verdure.

Au-delà, l’aspect du pays commence à se modifier. Dans la plaine s’échantillonnent des cultures maraîchères, sur le fleuve glissent des embarcations plus nombreuses. L’animation succède au calme. Il est visible que nous approchons d’une capitale. Et quelle capitale ! Double comme certaines étoiles, et si ces étoiles ne sont pas de première grandeur, du moins brillent-elles avec éclat dans la constellation hongroise.

La gabare a contourné une dernière île boisée. Bude apparaît d’abord, Pest ensuite, et c’est dans ces deux cités, inséparables comme des sœurs siamoises, que, du 3 au 6 mai, j’allais prendre quelque repos, en me fatiguant au-delà de toute raison à les visiter consciencieusement.

Entre Bude et Pest, entre la cité turque et la cité magyare passent les flottilles de barques, qui composent la batellerie de l’amont et de l’aval, sortes de galiotes surmontées d’un mât de pavillon à l’avant, et munies d’un large gouvernail dont la barre s’allonge démesurément. L’une et l’autre rive sont transformées en quais, que bordent des habitations d’aspect architectural, au-dessus desquelles pointent flèches et clochers.

Bude, la ville turque, est située sur la rive droite, Pest sur la rive gauche, et le Danube, toujours semé d’îles verdoyantes, forme la corde de la demi-circonférence occupée par la cité hongroise. De son côté, c’est la plaine, où la ville a pu et pourra s’étendre à son aise. Du côté de Bude, c’est une succession de collines bastionnées, que couronne la citadelle.

De turque qu’elle était, Bude tend à devenir hongroise, et même, à bien l’observer, autrichienne. Plus militaire que commerçante, l’animation des affaires lui fait défaut. Qu’on ne s’étonne pas si l’herbe pousse dans ses rues et encadre ses trottoirs. Pour habitants, surtout des soldats. On dirait qu’ils circulent dans une ville en état de siège. En maint endroit flotte le drapeau national dont la soie se déroule à la brise. C’est, à tout prendre, une cité un peu morte à laquelle fait face la si vivante Pest. Ici, pourrait-on dire, le Danube coule entre l’avenir et le passé.

Cependant, si Bude possède un arsenal, et si les casernes ne lui manquent point, on peut y visiter aussi plusieurs palais qui ont fort grand air. J’ai ressenti quelque impression devant ses vieilles églises, devant sa cathédrale qui fut changée en mosquée sous la domination ottomane. J’ai suivi une large rue dont les maisons, à terrasses comme en Orient, sont entourées de grilles. J’ai parcouru les salles de la Maison de Ville, ceinte de barrières aux bigarrures jaunes et noires. J’ai contemplé ce tombeau de Gull-Baba que visitent les pèlerins turcs.

Mais il en fut pour moi comme pour le plus grand nombre des étrangers, et Pest me prit le meilleur de mon temps. Ce temps ne fut point perdu, on peut m’en croire, car, en vérité, deux jours ne suffisent pas à visiter la capitale hongroise, la noble cité universitaire.

Il convient, d’abord, de gravir la colline située au sud de Bude, à l’extrémité du faubourg de Taban, afin d’avoir la vue complète des deux villes. De ce point, on aperçoit les quais de Pest et ses places bordées de palais et d’hôtels d’une belle disposition architecturale. Çà et là, des dômes aux nervures dorées, des flèches hardiment dressées vers le ciel. L’aspect de Pest est assurément grandiose, et ce n’est pas sans raison qu’on l’a quelquefois préféré à celui de Vienne.

Dans la campagne environnante, semée de villas, se développe cette immense plaine de Rakos où, jadis, les cavaliers hongrois tenaient à grand bruit leurs diètes nationales.

On ne peut ensuite négliger de voir avec soin le Musée, les toiles et statues, les salles d’histoire naturelle et d’antiquités préhistoriques, les inscriptions, les monnaies, les collections ethnographiques de grande valeur qu’il contient. Puis, il faut visiter l’île Marguerite, ses bosquets, ses prairies, ses bains alimentés par une source thermale, et aussi le Jardin public, le Stadtwaldchen, arrosé par une petite rivière praticable aux légères embarcations, ses beaux ombrages, ses tentes, ses jeux, et dans lequel s’ébat une foule vive, cavalière, où se rencontrent en grand nombre de remarquables types d’hommes et de femmes.

La veille de mon départ, j’entrai dans une des principales hôtelleries de la ville pour me reposer un instant. La boisson favorite des Magyars, vin blanc mélangé d’une eau ferrugineuse, m’avait agréablement rafraîchi, et j’allais continuer mes courses à travers la ville, lorsque mes regards tombèrent sur une gazette déployée. Je la pris machinalement, et ce titre en grosses lettres gothiques : « Anniversaire Storitz », attira aussitôt mon attention.

Ce nom était celui qu’avait prononcé le lieutenant de police, celui du fameux alchimiste allemand et aussi de ce prétendant évincé à la main de Myra Roderich. Il ne pouvait y avoir doute à cet égard.

Voici ce que je lus :

« Dans une vingtaine de jours, le 25 mai, l’anniversaire d’Otto Storitz sera célébré à Spremberg. On peut affirmer que la population se portera en foule au cimetière de la ville natale du célèbre savant.

« On le sait, cet homme extraordinaire a illustré l’Allemagne par ses travaux merveilleux, par ses découvertes étonnantes, par ses inventions qui ont tant contribué aux progrès des sciences physiques. »

L’auteur de l’article n’exagérait pas, en vérité. Otto Storitz était justement célèbre dans le monde scientifique. Mais, ce qui me donna le plus à penser, ce furent les lignes suivantes :

« Personne n’ignore que, de son vivant, près de certains esprits enclins au surnaturel, Otto Storitz a passé pour être quelque peu sorcier. Un ou deux siècles plus tôt, il n’est pas bien sûr qu’il n’eût pas été arrêté, condamné, brûlé en place publique. Nous ajouterons que, depuis sa mort, nombre de gens, évidemment disposés à la crédulité, le tiennent plus que jamais pour un faiseur de sortilèges et d’incantations, ayant possédé un pouvoir surhumain. Ce qui les rassure, c’est qu’il a emporté ses secrets dans la tombe. Il ne faut pas compter que ces braves gens ouvriront jamais les yeux, et pour eux Otto Storitz restera bel et bien un kabaliste, un magicien, voire un démoniaque. »

Qu’il soit ce que l’on voudra, pensai-je, l’important est que son fils ait été définitivement éconduit par le docteur Roderich. Quant au reste, peu me chaud !

La gazette concluait en ces termes :

« Il y a donc lieu de croire que la foule sera considérable, comme tous les ans, à la cérémonie de l’anniversaire, sans parler des amis sérieux restés fidèles au souvenir d’Otto Storitz. Il n’est pas téméraire de penser que la population on ne peut plus superstitieuse de Spremberg s’attend à quelque prodige et désire en être témoin. D’après ce qu’on répète couramment en ville, le cimetière doit être le théâtre des plus invraisemblables et des plus extraordinaires phénomènes. Personne ne s’étonnerait si, au milieu de l’épouvante générale, la pierre du tombeau se soulevait et si le fantastique savant ressuscitait dans toute sa gloire.

« Selon l’opinion de quelques-uns, Otto Storitz ne serait même pas mort, et on aurait procédé à de fausses funérailles le jour de ses obsèques.

« Nous ne nous attarderons pas à discuter de pareilles sornettes. Mais, comme chacun sait, les superstitions n’ont que faire de la logique, et bien des années s’écouleront avant que le bon sens ait détruit ces ridicules légendes. »

Cette lecture ne laissa pas de me suggérer quelques réflexions pessimistes. Que Otto Storitz fût mort et enterré, rien de plus certain. Que son tombeau dût se rouvrir le 25

mai, et qu’il dût apparaître comme un nouveau Lazare aux regards de la foule, cela ne valait pas la peine qu’on s’y arrêtât un instant. Mais, si le décès du père n’était pas contestable, il ne l’était pas davantage qu’il eût un fils vivant et bien vivant, ce Wilhelm Storitz repoussé par la famille Roderich. N’y avait-il lieu de craindre qu’il ne causât des ennuis à Marc, qu’il ne créât des difficultés à son mariage ?…

« Bon ! me dis-je à moi-même en rejetant la gazette, voici que je déraisonne. Wilhelm Storitz a demandé la main de Myra… on la lui a refusée… Et après ? On ne l’a plus revu, ce Storitz, et, puisque Marc ne m’a jamais dit un mot de cette affaire, je ne vois pas pourquoi j’y attacherais quelque importance. »

Je me fis apporter papier, plume, encre, et j’écrivis à mon frère pour lui annoncer que je quitterais Pest le lendemain et que j’arriverais dans l’après-midi du 11 mai, car je n’étais plus qu’à soixante-quinze lieues de Ragz, tout au plus. Je lui marquais que jusqu’ici mon voyage s’était effectué sans incidents ni retards, et que je ne voyais aucune raison à ce qu’il ne s’achevât pas de même. Je n’oubliais pas de présenter mes hommages à M. et à Mme Roderich, et j’y joignais, pour Mlle Myra, l’assurance de mon affectueuse sympathie, que Marc voudrait bien lui transmettre.

Le lendemain, à huit heures, la Dorothée démarra de l’appontement installé le long du quai et prit le courant.

Il va de soi que, depuis Vienne, il s’était fait à chaque escale un renouvellement dans le personnel des passagers. Les uns avaient débarqué à Presbourg, à Raab, à Gran, à Budapest ; les autres s’étaient embarqués au départ des susdites villes. Il n’en était que cinq ou six, ayant pris le bateau dans la capitale autrichienne, entre autres des Anglais, qui devaient descendre jusqu’à la mer Noire.

À Pest comme aux escales de l’amont, la Dorothée avait donc reçu de nouveaux passagers. L’un de ceux-ci attira plus particulièrement mon attention, tant son allure me sembla bizarre.

C’était un homme de trente-cinq ans environ, grand, d’un blond ardent, de figure dure, le regard impérieux, au total, des moins sympathiques. Son attitude indiquait l’homme hautain et dédaigneux. À plusieurs reprises, il s’adressa au personnel du bord, ce qui me permit d’entendre sa voix sèche, désagréable et le ton cassant dont ses questions étaient faites.

Ce passager paraissait ne vouloir frayer avec personne. Peu m’importait, puisque, jusqu’alors, je m’étais tenu moi-même dans une extrême réserve vis-à-vis de mes compagnons de voyage. Le patron de la Dorothée était le seul à qui j’eusse demandé quelques renseignements de route.

À bien considérer ce personnage, j’avais lieu de penser que c’était un Allemand, très probablement originaire de la Prusse. Cela se sentait, comme on dit, et tout en lui portait la marque teutonne. Impossible de le confondre avec ces braves Hongrois, ces sympathiques Magyars, vrais amis de la France.

La gabare, en quittant Budapest, ne marchait guère plus vite que le courant. La brise, très légère, ne lui imprimait qu’une faible vitesse propre. De là toute facilité pour observer en détail les paysages offerts à nos regards. Après que la double ville eut été laissée en arrière, la Dorothée, arrivant à l’île Czepel qui sépare le Danube en deux bras, s’engagea dans celui de gauche.

Peut-être le lecteur s’étonne-t-il – en admettant que je doive avoir jamais des lecteurs ! – de la complète banalité d’un voyage dont j’ai commencé par vanter l’étrangeté ? S’il en est ainsi, qu’il prenne patience. Avant qu’il soit longtemps, on aura de l’étrange autant qu’on en peut désirer.

Précisément, ce fut au moment où la Dorothée contournait l’île Czepel, que se produisit le premier incident dont j’aie gardé la mémoire. Un incident des plus insignifiants, d’ailleurs. Ai-je même le droit d’appeler « incident » un fait de si peu d’importance, et, au surplus, totalement imaginaire, ainsi que j’en eus la preuve sur-le-champ ? Quoi qu’il en soit, voici la chose.

J’étais alors à l’arrière du bateau, debout, près de ma petite malle, sur le couvercle de laquelle était cloué un papier où qui voulait pouvait lire mes nom, prénom, adresse et qualité. Accoudé au garde-fou, je laissais béatement errer mes yeux sur la puszta qui se développe en aval de Pest, et je ne pensais à rien, je l’avoue.

Tout à coup, j’eus l’obscure sensation qu’il y avait quelqu’un derrière moi.

Chacun connaît, pour l’avoir goûtée, cette gêne sourde que nous ressentons, quand nous sommes regardés à notre insu par quelqu’un dont nous ignorons la présence. C’est un phénomène mal ou pas expliqué et, au demeurant, assez mystérieux. Eh bien ! à ce moment, j’éprouvai une gêne de ce genre.

Je me retournai brusquement. Dans mon voisinage immédiat, il n’y avait personne.

L’impression avait été si nette, que je restai quelques minutes bouche bée, en constatant ma solitude. Mais enfin il fallait bien me rendre à l’évidence, et reconnaître que plus de dix toises me séparaient des passagers les plus proches.

En me gourmandant de ma sotte nervosité, je repris donc ma posture première, et bien certainement je n’eusse gardé aucun souvenir de ce futile incident, si des événements, auxquels j’étais alors bien loin de m’attendre, ne se fussent chargés de me le remettre en mémoire.

En tout cas, sur le moment, je cessai aussitôt d’y penser, et mes regards se reportèrent vers la puszta, qui se déroulait devant moi, avec ses curieux effets de mirage, ses longues plaines, ses pâturages verdoyants, ses cultures plus serrées, plus riches dans le voisinage de la grande ville. Sur le fleuve, c’était toujours le chapelet des îles basses, hérissées de saules, dont la tête émergeait comme de grosses touffes d’un gris pâle.

Au cours de cette journée du 7 mai, nous fîmes près de vingt lieues, en suivant les multiples replis du fleuve, sous un ciel incertain, qui donna plus d’heures humides que d’heures sèches. Le soir venu, on s’arrêta pour la nuit entre Duna Pentele et Duna Foldrar. La journée du lendemain fut en tous points semblable, et de nouveau on fit halte en rase campagne, une dizaine de lieues au-dessus de Batta.

Le 9 mai, le temps rasséréné, on partit avec la certitude d’arriver à Mohacz avant le soir.

Vers neuf heures, au moment où j’entrais dans le rouf, le passager allemand en sortait. Nous faillîmes nous heurter, et je fus surpris du regard singulier qu’il m’adressa. C’était la première fois que le hasard nous rapprochait l’un de l’autre, et pourtant, non seulement il y avait de l’insolence dans ce regard, mais – je rêvais sans doute – on eût juré qu’il y avait aussi de la haine.

Que me voulait-il, cet individu ? Me haïssait-il simplement parce que j’étais Français ? La pensée me vint, en effet, qu’il avait pu lire mon nom sur le couvercle de ma malle, ou même sur la plaque de mon sac de voyage, déposé sur une des banquettes du rouf. C’était peut-être cela qui me valait d’être dévisagé de cette façon.

Eh bien, s’il savait mon nom, j’étais décidé à ignorer le sien, car le personnage m’intéressait fort peu.

La Dorothée fit escale à Mohacz, mais assez tard pour que, de cette ville assez importante, je n’aie vu que deux flèches aiguës, au-dessus d’une masse déjà noyée d’ombre. Je descendis cependant, et, après une excursion d’une heure, je rentrai à bord.

Embarquement de quelques passagers, et démarrage au point du jour, le 10 mai.

Pendant cette journée, l’individu en question me croisa plusieurs fois sur le pont, en affectant de me regarder d’un air qui décidément me déplaisait. Je n’aime pas à chercher querelle aux gens, mais je n’aime pas non plus qu’on m’observe avec cette persistance désobligeante. S’il avait quelque chose à dire, pourquoi cet impertinent ne me le disait-il ? Ce n’est pas avec les yeux que l’on parle dans ce cas, et, s’il ne comprenait pas le français, j’aurais bien su lui répondre en sa langue.

Toutefois, si j’en arrivais à interpeller le Teuton, mieux valait que j’eusse obtenu préalablement quelque renseignement à son sujet.

J’interrogeai le patron de la gabare, et lui demandai s’il connaissait ce passager :

« Je le vois pour la première fois, me répondit-il.

– C’est un Allemand ? repris-je.

– À n’en pas douter, monsieur Vidal, et je pense même qu’il l’est deux fois, car il doit être Prussien.

– Eh ! c’est déjà trop d’une ! » m’écriai-je, réponse peu digne, je le concède, d’un esprit cultivé, mais que parut goûter le capitaine, qui était d’origine hongroise.

Dans l’après-midi, le bateau évolua à la hauteur de Zombor, trop éloignée de la rive gauche du fleuve pour qu’il soit possible de l’apercevoir. C’est une cité très importante, située, comme Szegedin, dans cette vaste presqu’île formée par les deux cours du Danube et de la Theiss, l’un de ses plus considérables affluents.

Le lendemain, en suivant les nombreuses sinuosités du fleuve, la Dorothée se dirigea vers Vukovar, bâtie sur la rive droite. Nous longions alors cette frontière de la Slavonie, où le fleuve modifie sa direction Nord-Sud pour courir vers l’Est. Là s’étendait aussi le territoire des Confins militaires. De distance en distance on voyait, un peu en arrière de la berge, de nombreux corps de garde, toujours en communication par le va-et-vient des sentinelles qui occupent des cabanes de bois et des guérites de branchages.

Ce territoire est administré militairement. Tous les habitants désignés sous le nom de grenzer, y sont soldats. Les provinces, les districts, les paroisses, s’effacent pour faire place aux régiments, aux compagnies de cette armée spéciale. On comprend sous la dénomination de Confins militaires, depuis les rivages de l’Adriatique jusqu’aux montagnes de la Transylvanie, une aire de six cent dix milles carrés, dont la population, soit plus de onze mille âmes, est soumise à une sévère discipline. Cette institution date d’avant le présent règne de Marie-Thérèse, et elle a sa raison d’être, non seulement contre les Turcs, mais aussi, comme cordon sanitaire, contre la peste. L’une ne vaut pas mieux que les autres.

À partir de Vukovar, je cessai d’apercevoir l’Allemand à bord. Sans doute, il avait débarqué dans cette ville. Je fus ainsi délivré de sa présence, ce qui m’épargna toute explication avec lui.

Maintenant, d’ailleurs, d’autres pensées occupaient mon esprit. Dans peu d’heures, le bateau serait arrivé à Ragz. Quelle joie de revoir mon frère dont j’étais séparé depuis plus d’un an, de le presser dans mes bras, de causer tous les deux de choses pour nous si intéressantes, de faire connaissance avec sa nouvelle famille !

Vers cinq heures de l’après-midi, sur la rive gauche, entre les saules de la berge et derrière un rideau de peupliers, apparurent quelques églises, les unes couronnées de dômes, les autres dominées par des flèches, qui se découpaient sur un fond de ciel où couraient de rapides nuages.

C’étaient les premiers linéaments d’une grande ville, c’était Ragz. Au dernier tournant du fleuve, elle apparut tout entière, pittoresquement assise au pied de hautes collines dont l’une portait l’ancien château féodal, l’acropole traditionnelle des vieilles cités de la Hongrie.

Poussée par la brise, la gabare se rapprocha du débarcadère. Elle accosta. C’est à cet instant précis que survint le deuxième incident de mon voyage. Mérite-t-il, cette fois, d’être raconté ?… Qu’on en juge.

J’étais debout, près du bastingage de bâbord, regardant la ligne des quais, tandis que la plupart des passagers gagnaient la coupée. À la sortie de l’appontement se tenaient de nombreux groupes, et je ne doutais pas que Marc en fit partie.

Or, comme je cherchais à l’apercevoir, j’entendis, près de moi, distinctement prononcés en langue allemande, ces mots inattendus :

« Si Marc Vidal épouse Myra Roderich, malheur à elle, malheur à lui ! »

Je me retournai vivement… J’étais seul à cette place. Pourtant quelqu’un venait de me parler ! Oui, on m’avait parlé, et, j’irai plus loin, la voix ne m’était pas inconnue !…

Cependant, personne, je le répète, personne !… Évidemment, je m’étais trompé en croyant entendre cette phrase menaçante… Une espèce d’hallucination, rien de plus… Il fallait que mes nerfs fussent en fâcheux état, pour me jouer de pareils tours à deux jours d’intervalle !… Stupéfait, je regardai de nouveau autour de moi… Non, il n’y avait personne… Que pouvais-je faire, sinon hausser les épaules et débarquer purement et simplement ?

Et c’est bien ce que je fis, en effet, en me frayant avec peine un passage au milieu de la foule assourdissante qui encombrait l’appontement.

III

Marc m’attendait, comme je l’avais pensé, au débarcadère et me tendait les bras. Nous nous serrâmes cœur contre cœur.

« Henri… mon cher Henri ! répétait-il, la voix émue, les yeux humides, bien que toute sa physionomie exprimât le bonheur.

– Mon cher Marc, disais-je de mon côté, que je t’embrasse encore ! »

Puis, après les premières effusions :

« Allons ! en route ! m’écriais-je. Tu m’emmènes chez toi, je pense ?

– Oui, à l’hôtel, l’hôtel Temesvar, à dix minutes d’ici, rue du Prince-Miloch… mais non sans t’avoir présenté auparavant à mon futur beau-frère. »

Je n’avais pas remarqué un officier qui se tenait un peu en arrière de Marc. C’était un capitaine. Il portait l’uniforme de l’infanterie des Confins militaires. Vingt-huit ans au plus, d’une taille au-dessus de la moyenne, belle prestance, la moustache et la barbiche châtain, l’air fier et aristocratique du Magyar, mais les yeux accueillants, la bouche souriante, d’abord très sympathique.

« Le capitaine Haralan Roderich », prononça Marc.

Je pris la main que me tendait le capitaine Haralan.

« Monsieur Vidal, me dit-il, nous sommes heureux de vous voir, et vous ne vous imaginez pas quel plaisir votre arrivée si impatiemment attendue va causer à toute ma famille.

– Y compris Mlle Myra ? demandai-je.

– Je le crois bien ! s’écria mon frère, et ce n’est point sa faute, mon cher Henri, si la Dorothée n’a pas fait ses dix lieues à l’heure depuis ton départ de Vienne ! »

À noter que le capitaine Haralan parlait couramment le français, comme son père, sa mère, sa sœur, qui avaient voyagé en France. D’autre part, puisque Marc et moi nous avions une parfaite connaissance de la langue allemande, avec quelque teinture de la langue hongroise, dès ce jour-là et dans la suite nous pûmes converser indifféremment dans ces diverses langues, qui s’entremêlaient parfois.

Une voiture prit mon bagage. Le capitaine Haralan et Marc y montèrent avec moi, et, quelques minutes après, elle s’arrêta devant l’hôtel Temesvar.

Rendez-vous fixé au lendemain pour ma première visite à la famille Roderich, je restai seul avec mon frère, dans une chambre assez confortable, voisine de celle qu’il occupait depuis son installation à Ragz.

Notre entretien se poursuivit jusqu’à l’heure du dîner.

« Mon cher Marc, lui dis-je, nous voici donc enfin réunis tous deux en bonne santé, n’est-ce pas ?… Si je ne me trompe, c’est une grande année qu’aura duré notre séparation.

– Oui, Henri, et le temps m’a paru long, bien que la présence de ma chère Myra en ait joliment abrégé les derniers mois… Mais, te voilà, et l’absence ne m’a pas fait oublier que tu es mon grand frère.

– Ton meilleur ami, Marc.

– Aussi, Henri, tu le comprends, mon mariage ne pouvait s’accomplir sans que tu fusses là, près de moi !… Ne devais-je pas, d’ailleurs, te demander ton consentement ?

– Mon consentement ?

– Oui, comme je le demanderais à notre père, s’il était là. Mais, pas plus que lui, tu n’aurais eu à me le refuser, et, quand tu la connaîtras…

– Je la connais déjà par tes lettres, et je sais que tu es heureux.

– Plus que je ne saurais dire. Tu la verras, tu la jugeras, et tu l’aimeras, j’en suis sûr ! C’est la meilleure des sœurs que je te donne.

– Et que j’accepte, mon cher Marc, sachant d’avance que tu ne peux faire qu’un choix excellent. Mais pourquoi ne pas rendre visite au docteur Roderich dès ce soir ?

– Non, demain… Nous ne pensions pas que le bateau arriverait de si bonne heure, et on ne t’attendait que dans la soirée. C’est seulement par excès de prudence que nous sommes venus sur le quai, Haralan et moi, et bien nous en a pris, puisque nous avons assisté au débarquement. Ah ! si ma chère Myra avait su !… Comme elle regrettera !… Mais, je le répète, tu n’es attendu que pour demain. Mme Roderich et sa fille ont disposé de leur soirée, et demain elles t’en feront toutes leurs excuses.

– C’est convenu, Marc, répondis-je, et puisque nous nous appartenons pour quelques heures aujourd’hui, employons-les à causer, à parler du passé et de l’avenir, à échanger tout ce que deux frères peuvent avoir de souvenirs, après une année de séparation. »

Marc me raconta alors son voyage depuis qu’il avait quitté Paris, toutes ses étapes marquées par le succès, son séjour à Vienne, à Presbourg, où les portes du monde artiste s’étaient grandes ouvertes devant lui. Il ne m’apprit rien, en somme. Un portrait signé de Marc Vidal ne peut être que très recherché, très disputé, et avec la même ardeur par les riches Autrichiens que par les riches Magyars.

« Je n’y pouvais suffire mon cher Henri. Des demandes et. même des enchères de toutes parts ! Que veux-tu, le mot avait été dit par un brave bourgeois de Presbourg : « Marc Vidal fait plus ressemblant que nature. » Aussi, ajouta mon frère en plaisantant, il ne me paraît pas impossible qu’on m’enlève un de ces jours pour portraiturer toute la Cour de Vienne !

– Prends garde, Marc, prends garde ! Voilà qui t’occasionnerait quelque embarras s’il te fallait maintenant quitter Ragz pour te rendre à la Cour !

– Je déclinerais l’invitation le plus respectueusement du monde, mon ami. À présent il ne peut être question de portraits… ou plutôt je viens d’achever le dernier.

– Le sien, n’est-ce pas ?

– Le sien, et ce n’est sans doute pas ce que j’ai fait de plus mal.

– Qui sait ? m’écriai-je. Lorsqu’un peintre est plus préoccupé du modèle que du portrait…

– Enfin, Henri, tu verras !… Je te le répète : plus ressemblant que nature !… C’est mon genre, paraît-il… Oui, tout le temps que ma chère Myra posait, mes yeux ne pouvaient se détacher d’elle. Mais elle ne plaisantait pas. Ce n’était pas au fiancé, c’était au peintre, qu’elle entendait consacrer ces heures trop courtes… Et mon pinceau courait sur la toile… Avec quelle passion !… Parfois, il me semblait que le portrait allait s’animer, prendre vie, comme la statue de Galathée…

– Du calme, Pygmalion, du calme. Dis-moi plutôt comment tu es entré en relation avec la famille Roderich.

– C’était écrit.

– Je n’en doute pas, mais encore…

– Plusieurs salons de Ragz m’avaient fait l’honneur de m’admettre dès les premiers jour de mon arrivée. Rien ne pouvait m’être plus agréable, ne fût-ce que pour y passer les soirées toujours longues dans une ville étrangère. Je fréquentais assidûment ces salons où je trouvais bon accueil, et c’est dans l’un d’eux que j’ai renouvelé connaissance avec le capitaine Haralan.

– Renouvelé ?… demandai-je.

– Oui, Henri, car je l’avais déjà plusieurs fois rencontré à Pest. Un officier du plus grand mérite, destiné à un bel avenir, en même temps le plus aimable des hommes, et auquel il n’a manqué, pour se conduire en héros lors des guerres de Mathias Corvin…

– Que d’être né à cette époque ! répliquai-je en riant.

– Comme tu dis, reprit Marc sur le même ton. Bref, ici nous nous sommes vus tous les jours, et nos relations d’abord un peu vagues se sont peu à peu changées en une étroite amitié. Il a voulu me présenter à sa famille, et j’ai accepté d’autant plus volontiers que j’avais déjà rencontré Myra dans quelques réceptions, et…

– Et, continuai-je, la sœur n’étant pas moins charmante que le frère, tes visites se sont multipliées à l’hôtel du docteur Roderich…

– Oui, Henri, depuis trois mois, je n’ai pas laissé passer une soirée sans m’y rendre. Après cela, lorsque je parle de ma chère Myra, peut-être crois-tu que j’exagère…

– Mais non, mon ami, mais non ! tu n’exagères pas… Je suis certain qu’il ne serait pas possible d’exagérer en parlant d’elle. Et même, si tu veux connaître mon avis sincère, je t’avouerai que je te trouve modéré.

– Ah ! cher Henri, que je l’aime !

– Cela se voit. D’autre part, je suis satisfait de penser que tu vas entrer dans la plus honorable des familles…

– Et la plus honorée, répondit Marc. Le docteur Roderich est un médecin très estimé, et ses confrères font de lui le plus grand cas. En même temps le meilleur des hommes et bien digne d’être le père…

– De sa fille, dis-je, comme Mme Roderich est non moins digne, sans doute, d’en être la mère.

– Elle ! l’excellente femme ! s’écria Marc. Adorée de tous les siens, pieuse, charitable, s’occupant de bonnes œuvres…

– Une perfection, quoi ! et qui sera une belle-mère comme il ne s’en trouve plus en France, n’est-ce pas, Marc !

– Plaisante !… Plaisante !… D’abord, Henri, ici, nous ne sommes pas en France, mais en Hongrie, dans ce pays magyar où les mœurs ont gardé quelque chose de la sévérité d’autrefois, où la famille est encore patriarcale…

– Allons, futur patriarche, car tu le seras à ton tour…

– C’est une situation sociale qui en vaut bien une autre !

– Oui, émule de Mathusalem, de Noé, d’Abraham, d’Isaac, de Jacob ! Enfin, ton histoire, ce me semble, n’a rien de bien extraordinaire. Grâce au capitaine Haralan, tu as été introduit dans cette famille et on t’y a fait le meilleur accueil, ce qui ne saurait m’étonner, tel que je te connais ; tu n’as pu voir Mlle Myra sans être séduit par ses qualités physiques et morales…

– Comme tu dis, frère !

– Les qualités morales, c’était pour le fiancé. Les qualités physiques, c’était pour le peintre, et celles-ci ne s’effaceront pas plus de la toile que celles-là de ton cœur… Que penses-tu de ma phrase ?

– Boursouflée, mais juste, mon cher Henri !

– Juste aussi ton appréciation, et, pour conclure, de même que Marc Vidal n’a pu voir Mlle Myra Roderich sans être touché de sa grâce, Mlle Myra Roderich n’a pu voir Marc Vidal sans être touchée de…

– Je ne dis pas cela, Henri !

– Mais je le dis, moi, ne fût-ce que par respect pour la sainte vérité des choses… Et M. et Mme Roderich, après s’être aperçus de ce qui se passait, n’en ont point pris ombrage. Et Marc n’a pas tardé à s’en ouvrir au capitaine Haralan. Et le capitaine Haralan n’a point vu cela d’un mauvais œil. Il a parlé de cette petite affaire à ses parents, et ceux-ci en ont parlé à leur fille. Puis, Marc Vidal a fait officiellement sa demande qui fut agréée, et ce roman va finir comme tant d’autres du même genre…

– Ce que tu appelles la fin, mon cher Henri, interrompit Marc, c’est, à mon avis, le commencement.

– Tu as raison, Marc, et j’en suis à ne plus connaître la valeur des mots… À quand le mariage ?

– On attendait ton arrivée pour en fixer définitivement la date.

– Eh bien, quand vous voudrez… dans six semaines… dans six mois… dans six ans…

– Mon cher Henri, répondit Marc, tu voudras bien dire au docteur, j’y compte, que le temps d’un ingénieur est très précieux, et que si tu prolongeais outre mesure ton séjour à Ragz, le fonctionnement du système solaire, n’étant plus soumis à tes savants calculs, pourrait être détraqué.

– En un mot, que je serais responsable des tremblements de terre, inondations, raz-de-marée et autres cataclysmes ?

– C’est cela… Qu’on ne peut donc reculer la cérémonie plus tard…

– Qu’après-demain ou même ce soir, n’est-ce pas ?… Sois rassuré, mon cher Marc, je dirai tout ce qu’il faudra, bien que mes calculs ne soient pas, en réalité, si nécessaires que tu le supposes au bon ordre de l’univers, ce qui me permettra de passer un bon mois près de ta femme et près de toi.

– Ce serait parfait.

– Mais, mon cher Marc, quels sont tes projets ? As-tu l’intention de quitter Ragz aussitôt après ton mariage ?

– Voilà ce qui n’est pas encore décidé, répondit Marc, et nous avons le temps d’étudier la question. Je ne m’occupe que du présent. Quant à l’avenir, il se borne pour moi à mon mariage. Rien n’existe au-delà.

– Le passé n’est plus, m’écriai-je, l’avenir n’est pas, le présent est seul ! Il y a là-dessus un concerto italien que tous les amoureux récitent aux étoiles. »

La conversation se continua sur ce ton jusqu’à l’heure du dîner. Puis Marc et moi, fumant notre cigare, nous allâmes faire les cent pas en suivant le quai qui longe la rive gauche du Danube.

Ce n’est pas cette première promenade nocturne qui pouvait me donner un aperçu de la ville. Mais, le lendemain et les jours suivants, j’aurais tout le temps de la visiter en détail, plus probablement en compagnie du capitaine Haralan que de Marc.

Il va de soi que le sujet de notre conversation n’avait pas changé et que Myra Roderich ne cessa d’en être l’objet.

Un mot, je ne sais lequel, me rappela ce que m’avait dit à Paris, la veille de mon départ, le lieutenant de police. Rien dans les paroles de mon frère n’indiquait que son roman eût été troublé, fût-ce un jour. Et pourtant, si Marc n’avait pas de rival, du moins ce rival avait-il existé, puisque Myra Roderich avait été recherchée par le fils d’Otto Storitz. Rien d’étonnant, au surplus, qu’on eût demandé la main d’une jeune fille accomplie et dans une belle situation de fortune.

Naturellement, les paroles que j’avais cru entendre au moment où j’allais débarquer me revinrent alors à l’esprit. Je persistais à croire que j’avais été dupe d’une illusion. D’ailleurs, en admettant qu’elles eussent été réellement prononcées, quelle conclusion pouvais-je en tirer, puisque je ne savais à qui les attribuer ? J’aurais été assez porté à incriminer l’antipathique Allemand que nous avions embarqué à Pest. Mais il me fallait y renoncer, cet impertinent ayant quitté le bateau à Vukovar. Restait donc seulement, dans ce cas, l’hypothèse d’un mauvais plaisant.

Sans faire connaître cet incident à mon frère, je crus devoir lui toucher un mot de ce que j’avais appris relativement à Wilhelm Storitz.

Marc répondit d’abord par un geste de dédain des plus caractéristiques. Puis il me dit :

« En effet, Haralan m’a parlé de cet individu. C’est, paraît-il, le fils unique de ce savant, Otto Storitz, auquel, en Allemagne, on a fait une réputation de sorcier, réputation injustifiée d’ailleurs, car il a réellement tenu une place considérable dans les sciences naturelles, et il a fait des découvertes importantes en chimie et en physique. Mais la demande de son fils a été repoussée.

– Bien avant que la tienne eût été agréée, n’est-ce pas ?

– Quatre ou cinq mois avant, si je ne me trompe, répondit mon frère.

– Les deux faits n’ont donc aucun rapport ?

– Aucun.

– Mlle Myra a-t-elle su que Wilhelm Storitz avait aspiré à l’honneur de devenir son époux, comme on dit dans la chanson ?

– Je ne le crois pas.

– Et, depuis, il n’a jamais fait de démarche ?

– Jamais. Il a dû comprendre qu’il n’avait aucune chance.

– Pourquoi cela ? Est-ce que sa réputation ?…

– Non. Wilhelm Storitz est une sorte d’original dont l’existence est assez mystérieuse, et qui vit très retiré…

– À Ragz ?

– Oui, à Ragz, dans une maison isolée du boulevard Tékéli, où personne ne pénètre. On le tient pour un garçon bizarre, voilà tout. Mais c’est un Allemand, et cela eût suffi à motiver le refus de M. Roderich, car les Hongrois n’aiment guère les représentants de la race teutonne.

– L’as-tu rencontré ?

– Quelquefois, et un jour, au musée, le capitaine Haralan me l’a montré, sans qu’il ait paru nous apercevoir.

– Est-il en ce moment à Ragz ?

– Je ne puis te répondre exactement, Henri, mais je crois qu’on ne l’y a pas vu depuis deux ou trois semaines.

– Cela vaudrait mieux qu’il eût quitté la ville.

– Bon ! fit Marc, laissons cet homme où il est, et si jamais il y a une dame Wilhelm Storitz, tu peux être sûr que ce ne sera pas Myra Roderich, puisque…

– Oui, répliquai-je, puisqu’elle sera Mme Marc Vidal ! »

Notre promenade se poursuivit sur le quai jusqu’au pont de bateaux qui réunit la rive hongroise à la rive serbienne… J’avais un but en la prolongeant ainsi. Depuis quelques instants, il me semblait que nous étions suivis par un individu qui marchait derrière nous, comme s’il eût cherché à entendre notre conversation. Je voulais en avoir le cœur net. Nous fîmes une halte de quelques minutes sur le pont, admirant le grand fleuve qui, par cette nuit pure, reflétait par milliers les astres du ciel, pareils à des poissons aux écailles lumineuses. Je profitai de cette halte pour inspecter le quai d’où nous venions. À quelque distance, j’aperçus un homme de taille moyenne, et, si j’en jugeai par sa démarche pesante, d’un certain âge.

Du reste, je cessai bientôt d’y penser. Pressé de questions par Marc, je dus lui donner des renseignements sur mes propres affaires, des nouvelles de nos amis communs, du monde artiste avec lequel j’avais de fréquents rapports. Nous parlâmes beaucoup de Paris, où il retournerait se fixer après son mariage. Myra, paraît-il, se faisait une joie de revoir ce Paris qu’elle connaissait déjà, et de le revoir au bras d’un époux.

J’informai Marc que j’avais apporté tous les papiers que me réclamait sa dernière lettre. Il pouvait être tranquille, rien ne lui manquerait des passeports exigés pour le grand voyage matrimonial.

En somme, la conversation revenait sans cesse vers cette étoile de première grandeur, l’étincelante Myra, comme l’aiguille aimantée vers la Polaire. Marc ne se lassait pas de me parler d’elle, et je ne me lassais pas de l’entendre. Depuis si longtemps qu’il voulait me dire toutes ces choses !… Cependant, c’était à moi d’être raisonnable, ou bien notre causerie eût duré jusqu’au jour.

Nous reprîmes donc le chemin de l’hôtel. En y arrivant, je jetai un dernier coup d’œil en arrière. Le quai était désert. En admettant qu’il eût jamais existé autrement que dans mon imagination, le suiveur avait disparu.

À six heures et demie, Marc et moi nous étions dans nos chambres à l’hôtel Temesvar. Je me mis au lit et commençai incontinent à m’endormir…

Je me redressai tout à coup d’une secousse. Rêve ?… Cauchemar ?… Obsession ?… Les paroles que j’avais cru entendre à bord de la Dorothée, je crus les entendre encore dans mon demi-sommeil, ces paroles qui menaçaient Marc et Myra Roderich !

IV

Le lendemain – grand jour – je rendis officiellement visite à la famille Roderich.

L’habitation du docteur s’élève à l’extrémité du quai Batthyani, à l’angle du boulevard Tékéli, lequel, sous différents noms, fait le tour de la ville. C’est un hôtel moderne, d’une ornementation riche et sévère à l’intérieur, meublé avec un goût qui témoigne d’un sens artiste très affiné.

Par une porte cochère flanquée d’une petite porte de service, on pénètre dans une cour pavée qui se prolonge en un vaste jardin ceinturé d’ormes, d’acacias, de marronniers et de hêtres, dont les cimes dépassent le mur de clôture. En face de ces deux portes sont les communs, tapissés d’aristoloche et de vigne vierge, et réunis au corps de logis principal par un couloir à vitraux de couleur, qui aboutit à la base d’une tour ronde, haute d’une soixantaine de pieds, dans laquelle se déroule l’escalier.

En avant de l’habitation règne une galerie vitrée, sur laquelle s’ouvrent les portes drapées de vieilles tapisseries, qui conduisent au cabinet du docteur Roderich, aux salons et à la salle à manger, ces diverses pièces prenant jour sur le quai Batthyani par les six fenêtres de façade et sur le boulevard Tékéli.

Le premier et le second étage reproduisent la même disposition. Au-dessus du grand salon et de la salle à manger, les chambres de M. et de Mme Roderich ; au second, celle du capitaine Haralan ; au-dessus du cabinet du docteur, la chambre de Mlle Myra et son cabinet de toilette.

Je connaissais cet hôtel avant de l’avoir visité. Au cours de notre entretien de la veille, Marc n’en avait pas oublié un détail. Il me l’avait décrit pièce par pièce, y compris son original escalier surmonté d’un belvédère et d’une terrasse circulaire d’où l’on domine la ville et le cours du Danube. Je savais même de la façon la plus précise quelle était la place préférée de Mlle Myra à table ou dans le grand salon, et sur quel banc elle aimait à s’asseoir au fond du jardin, à l’ombre d’un marronnier superbe.

Vers une heure de l’après-midi, nous fûmes reçus, Marc et moi, dans la vaste galerie vitrée, construite en avant du principal corps de bâtiment. Au milieu, une jardinière en cuivre ouvragé, où s’épanouissaient dans tout leur éclat des fleurs de printemps. Pour garnir les angles, quelques arbrisseaux de la zone tropicale : palmiers, dracenas et araucarias. Aux panneaux, plusieurs toiles des écoles hongroise et hollandaise, dont Marc appréciait la grande valeur.

Sur un chevalet, je vis et j’admirai le portrait de Mlle Myra, œuvre d’une facture superbe, digne du nom qui la signait, et qui m’est le plus cher au monde.

Le docteur Roderich atteignait la cinquantaine, mais c’est à peine si on lui eût donné cet âge. Il avait la taille haute, le corps droit, la chevelure épaisse et grisonnante, le teint de la bonne et inaltérable santé, la constitution vigoureuse sur laquelle aucune maladie n’a prise. On reconnaissait en lui le véritable type magyar dans son originale pureté, l’œil ardent, la démarche résolue, l’attitude noble, et en toute sa personne une sorte de fierté naturelle que tempérait l’expression souriante de son visage. Dès que je lui fus présenté, je sentis à la chaude étreinte de sa main que j’étais en présence du meilleur des hommes.

Mme Roderich, à quarante-cinq ans, avait conservé de notables restes de sa grande beauté d’autrefois, des traits réguliers, des yeux d’un bleu sombre, une magnifique chevelure qui commençait à blanchir, une bouche finement dessinée laissant voir une denture intacte, une taille encore élégante.

Marc m’en avait fait un portrait fidèle. Elle donnait l’impression d’être une excellente femme, douée de toutes les vertus familiales, ayant trouvé le bonheur complet près de son mari, adorant son fils et sa fille de toute la tendresse d’une mère sage et prévoyante.

Mme Roderich me témoigna beaucoup d’amitié, ce dont je fus profondément touché. Elle serait heureuse de l’arrivée du frère de Marc Vidal dans sa maison, à la condition qu’il voulût bien la considérer comme la sienne.

Mais que dire de Myra Roderich ? Elle vint à moi, souriante, la main ou plutôt les bras tendus. Oui, c’était bien une sœur que j’allais avoir en cette jeune fille, une sœur qui m’embrassa et que j’embrassai sans plus de cérémonies. Et j’ai lieu de croire que Marc, en me voyant faire, connut l’aiguillon de l’envie.

« Moi, je n’en suis pas encore là ! soupira-t-il, non sans jalousie.

– Parce que vous n’êtes pas mon frère », expliqua plaisamment ma future belle-sœur.

Mlle Roderich était bien telle que Marc me l’avait dépeinte, telle que la représentait cette toile que je venais d’admirer. Une jeune fille à la tête charmante couronnée d’une fine chevelure blonde, avenante, enjouée, ses beaux yeux d’un bleu noir pétillants d’esprit, le teint chaud de la carnation hongroise, la bouche d’un dessin très pur, des lèvres rosées s’ouvrant sur les dents d’une éclatante blancheur. D’une taille un peu au-dessus de la moyenne, la démarche élégante, elle était la grâce en personne, d’une distinction parfaite, sans afféterie ou pose.

En vérité, si l’on disait des portraits de Marc qu’ils étaient plus ressemblants que leurs modèles, on eût pu dire plus justement encore que Mlle Myra était plus naturelle que nature !

Comme sa mère, Myra Roderich portait le costume magyar : la chemisette fermée au cou, les manches assujetties au poignet par des broderies, le corsage soutaché à boutons de métal, la ceinture nouée d’un nœud de rubans à filets d’or, la jupe aux plis flottants et s’arrêtant à la cheville, les brodequins de cuir mordoré – tout compte fait, un ensemble fort agréable où le goût le plus délicat n’eût rien trouvé à reprendre.

Le capitaine Haralan était là, superbe dans son uniforme, et d’une ressemblance frappante avec sa sœur. Il m’avait tendu la main, il m’avait traité en frère, lui aussi, et nous étions déjà deux amis, bien que notre amitié datât de la veille. Je n’avais donc plus à connaître aucun membre de la famille.

La conversation se poursuivit à l’aventure, passant sans ordre d’un sujet à l’autre. Nous parlâmes de mon voyage, de la navigation à bord de la Dorothée, de mes occupations en France, du temps dont je pouvais disposer, de cette belle ville de Ragz qu’on me ferait visiter en détail, du grand fleuve que je devrais bien descendre au moins jusqu’aux Portes de Fer, ce magnifique Danube dont les eaux semblent imprégnées de rayons d’or, de tout ce pays magyar si plein de souvenirs historiques, de cette fameuse puszta, qui devrait attirer les curieux du monde entier, etc.

« Avec quelle joie nous vous voyons près de nous, monsieur Vidal ! répétait Myra Roderich, en joignant les mains dans un geste gracieux. Votre voyage se prolongeait, et nous n’étions pas sans inquiétude. Nous n’avons été rassurés qu’en recevant votre lettre écrite de Pest.

– Je suis très coupable, mademoiselle Myra, répondis-je, très coupable de m’être attardé en route. Il y a longtemps que je serais à Ragz, si j’avais pris la poste après Vienne. Mais des Hongrois ne m’eussent pas pardonné d’avoir dédaigné le Danube dont ils sont fiers à si juste titre, et qui vaut sa réputation.

– En effet, monsieur Vidal, approuva le docteur, c’est notre glorieux fleuve, et il est bien à nous depuis Presbourg jusqu’à Belgrade.

– Nous vous pardonnons en sa faveur, monsieur Vidal, concéda Mme Roderich, puisque enfin vous êtes là et que rien ne retardera plus maintenant le bonheur de ces deux enfants. »

Tout en parlant, Mme Roderich couvait d’un regard attendri sa fille et Marc déjà unis dans son cœur. M.

Roderich faisait de même. Quant aux « deux enfants », ils se mangeaient réciproquement des yeux, comme on dit familièrement. Et moi, j’étais tout ému de l’innocent bonheur de cette heureuse famille.

Il ne fut pas question de sortir pendant cet après-midi. Si le docteur dut retourner à ses occupations habituelles, Mme Roderich et sa fille n’avaient aucune affaire qui les attirât au-dehors. En leur compagnie, je parcourus l’hôtel et admirai les belles choses qu’il renferme, tableaux et bibelots de choix, dressoirs chargés de vaisselle d’argent de la salle à manger, vieux coffres et vieux bahuts de la galerie.

« Et la tour ? s’écria Myra, M. Vidal s’imagine-t-il que sa première visite s’achèvera sans qu’il soit monté à notre tour ?

– Mais non, mademoiselle Myra, mais non ! répondis-je, il n’y a pas une des lettres de Marc qui ne me parle de cette tour en termes élogieux, et, à vrai dire, je ne suis venu à Ragz que pour y monter.

– Vous le ferez donc sans moi, dit Mme Roderich ; car c’est un peu haut.

– Oh ! mère, cent soixante marches seulement !…

– À ton âge, ça ne fait même pas quatre marches par année, dit le capitaine Haralan. Mais reste, chère mère, nous te retrouverons dans le jardin.

– En route pour le ciel ! » s’écria Myra.

Elle s’élança, et nous avions peine à la suivre dans sa légère envolée. En deux minutes, nous eûmes atteint le belvédère, puis la terrasse, d’où un panorama superbe s’offrit à nos regards.

Vers l’Ouest, toute la ville et ses faubourgs, que domine la colline de Wolkang, couronnée par le vieux château dont le donjon s’abrite sous les plis du pavillon hongrois. Vers le Sud, le cours sinueux du Danube, large de cent soixante-quinze toises, sans cesse sillonné par le va-et-vient des embarcations qui le remontent ou le descendent et, au-delà, les lointaines montagnes de la province serbienne. Au Nord, la puszta, avec ses bois resserrés comme les massifs d’un parc, ses plaines, ses cultures, ses pâturages, précédée de toute une banlieue de maisons de campagne et de fermes reconnaissables à leurs pigeonniers pointus.

J’étais ravi par cette vue admirable, si variée d’aspects, et qui, par ce beau temps, aux rayons d’un clair soleil, s’étendait jusqu’aux dernières limites de l’horizon.

Mlle Myra crut devoir me donner quelques explications :

« Ceci, dit-elle, c’est le quartier aristocratique, avec ses palais, ses hôtels, ses places, ses statues… De ce côté, en descendant, monsieur Vidal, vous apercevez le quartier commerçant, ses rues pleines de monde, ses marchés… Et le Danube, car il faut toujours en revenir à notre Danube, est-il assez animé en ce moment !… Et l’île Svendor, toute verte, avec ses bosquets et ses prairies en fleurs !… Mon frère n’oubliera pas de vous y conduire.

– Sois tranquille, répondit le capitaine Haralan, je ne ferai pas grâce à M. Vidal d’un seul coin de Ragz.

– Et nos églises, reprit Mlle Myra, voyez-vous nos églises, et leurs clochers pleins de sonneries et de carillons ? Vous entendrez cela le dimanche ! Et notre Maison de Ville, avec sa cour d’honneur entre les deux pavillons, sa haute toiture, ses grandes fenêtres et son beffroi dont la grosse voix sonne les heures !

– Dès demain, dis-je, elle aura reçu ma visite.

– Eh bien, monsieur, demanda Mlle Myra en se retournant vers Marc, tandis que je montre la Maison de Ville à votre frère, que regardez-vous donc ?

– La cathédrale, mademoiselle Myra… sa masse imposante, les tours de sa façade, sa flèche centrale qui monte vers le ciel comme pour y conduire la prière et, pardessus tout, son escalier monumental.

– Et pourquoi, dit Myra, tant d’enthousiasme pour cet escalier ?

– Parce qu’il conduit, juste sous la flèche, à un certain endroit du chœur, répondit Marc en regardant sa fiancée dont la jolie figure se colora d’une légère rougeur, où…

– Où ?… interrogea Myra.

– Où j’entendrai de votre bouche le plus grand de tous les mots, bien qu’il n’ait qu’une syllabe, et le plus beau ! »

Après une assez longue station sur la terrasse du belvédère, nous redescendîmes au jardin où nous attendait Mme Roderich.

Ce jour-là, je dînai à la table de famille, et nous passâmes la soirée entre nous. À plusieurs reprises Mlle Myra se mit au clavecin et s’accompagna en chantant d’une voix pénétrante ces originales mélodies hongroises, odes, élégies, épopées, ballades, qu’on ne peut entendre sans émotion. Ce fut un ravissement, qui se serait prolongé jusqu’à une heure avancée de la nuit si le capitaine Haralan n’eût donné le signal du départ.

Lorsque nous fûmes rentrés à l’hôtel Temesvar, dans ma chambre où me suivit Marc :

« Avais-je exagéré, me dit-il, et crois-tu qu’il y ait au monde une autre jeune fille…

– Une autre ! répondis-je. Mais j’en suis à me demander si même il y en a une, et si Mlle Myra Roderich existe réellement !

– Ah ! mon cher Henri, que je l’aime !

– Parbleu ! voilà qui ne m’étonne pas, mon cher Marc ! Je te renierais pour mon frère, s’il en était autrement ! »

Là-dessus, nous gagnâmes nos lits, sans qu’aucun nuage eût assombri cette heureuse et paisible journée.

V

Je commençai, dès le lendemain, à visiter Ragz en compagnie du capitaine Haralan. Pendant ce temps, Marc s’occupait de diverses démarches relatives à son mariage dont la date venait d’être fixée au 1er juin, soit dans une vingtaine de jours. Le capitaine Haralan tenait à me faire les honneurs de sa ville natale, à me la montrer dans tous ses détails. Je n’aurais pu trouver un guide plus consciencieux, plus érudit et d’une plus complète obligeance.

Bien que le souvenir m’en revînt parfois avec une obstination qui ne laissait pas de m’étonner, je ne lui parlai point de ce Wilhelm Storitz dont j’avais dit un mot à mon frère. De son côté, il resta muet à cet égard. Il était donc probable qu’il n’en serait plus jamais question.

Ainsi que la plupart des villes de la Hongrie, Ragz a successivement porté plusieurs noms. Ces cités peuvent exhiber un acte de baptême en quatre ou cinq langues, latine, allemande, slave, magyare, presque aussi compliqué que ceux de leurs princes, grands-ducs et archiducs.

« Notre cité n’a pas l’importance de Budapest, me dit le capitaine Haralan. Toutefois sa population dépasse quarante mille âmes et, grâce à son industrie, à son commerce, elle tient un bon rang dans le royaume de Hongrie.

– C’est une ville bien magyare, fis-je observer.

– Assurément, autant par ses mœurs et ses coutumes que par le costume de ses habitants. Si l’on peut dire avec quelque vérité qu’en Hongrie ce sont les Magyars qui ont fondé l’État, et les Allemands qui ont fondé les villes, cette affirmation n’est rien moins qu’exacte en ce qui concerne Ragz. Sans doute, vous rencontrerez dans la classe marchande des individus de race germanique, mais ils y sont en infime minorité.

– Je le savais, comme je savais aussi que les Ragziens sont très fiers de leur cité pure de tout mélange.

– D’ailleurs, les Magyars – ne pas les confondre avec les Huns, ainsi qu’on l’a fait parfois –, ajouta le capitaine Haralan, forment la plus forte cohésion politique, et, à ce point de vue, la Hongrie est supérieure à l’Autriche.

– Et les Slaves ? demandai-je.

– Les Slaves, moins nombreux que les Magyars, mon cher Vidal, le sont encore plus que les Allemands.

– Enfin, ceux-ci, dans le royaume hongrois, comment sont-ils considérés ?

– Assez mal, je l’avoue, surtout de la population magyare, car il est manifeste que les gens d’origine teutonne vivent parmi nous comme exilés de leur véritable patrie. »

Le capitaine Haralan me parut ne pas éprouver une plus grande affection pour les Autrichiens. Quant aux Allemands, c’est de longue date qu’il y a antipathie de race entre eux et les Magyars. Cette antipathie se traduit sous mille formes, et il n’est pas jusqu’aux dictons qui ne l’expriment d’une façon parfois fort brutale :

« Eb a német Kutya nélkitl », dit l’un de ces dictons.

Ce qui signifie en bon français :

« Partout où il y a un Allemand, il y a un chien. »

La part faite de l’exagération que contiennent certains proverbes, celui-ci témoigne tout au moins du peu d’entente entre les deux races.

La ville de Ragz est assez régulièrement construite, sauf en sa partie basse, au bord du fleuve. Les hauts quartiers affectent même une rectitude presque géométrale.

Par le quai et la rue Étienne-1er, le capitaine Haralan me conduisit au marché Coloman, à l’heure où il est le plus fréquenté.